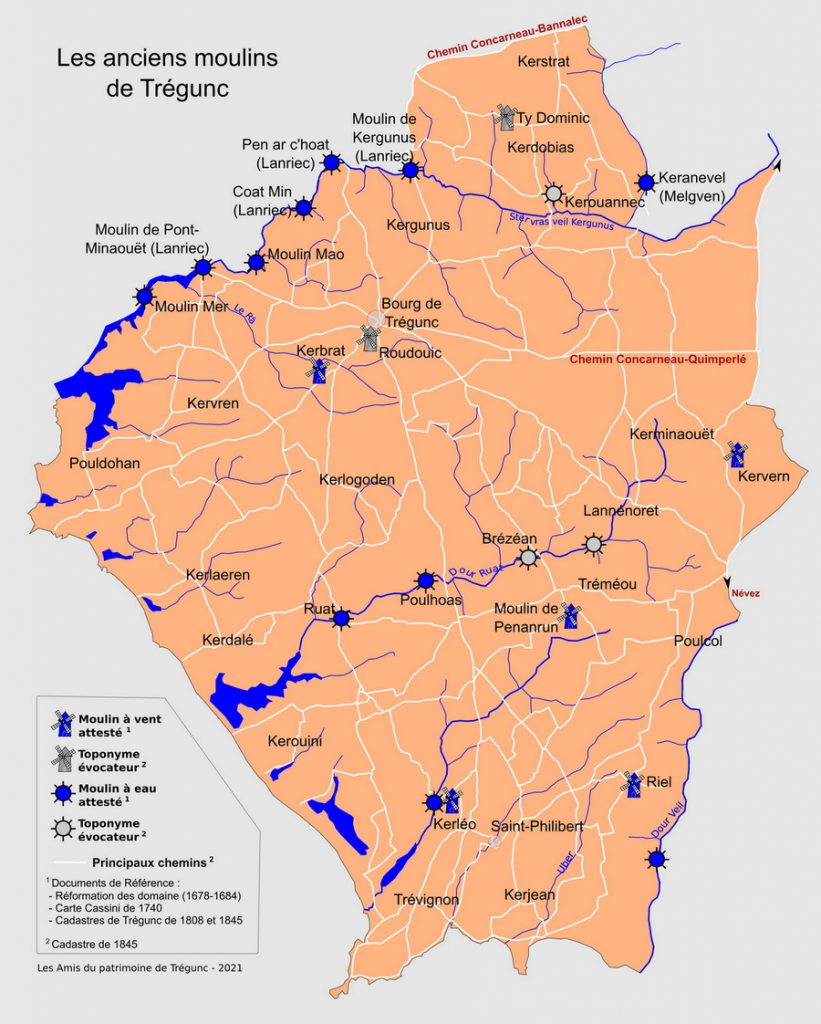

Les anciens moulins et les meuniers de Trégunc

La commune de Trégunc est parcourue par des cours d’eau plus ou moins importants qui alimentaient autrefois de nombreux petits moulins. Commune littorale, les anciens ont su tirer parti de la force de la marée, l’énergie éolienne permettait également de faire fonctionner d’autres moulins. Aujourd’hui demeurent encore quelques bâtiments, quelques vestiges de moulins, mais nombreux sont ceux qui ont disparu ; les documents anciens, cartes, cadastres, inventaires, recensements, plans, aveux… nous entraînent sur leurs traces.

La Réformation du domaine royal lancée en Bretagne par Colbert en 1660 a pour objet la vérification des déclarations de propriété des sujets du roi, du paysan au puissant seigneur. Le droit de suite de moulin appartient au seigneur du fief qui peut contraindre ceux qui habitent la banlieue à porter le grain à moudre au moulin de la seigneurie moyennant redevance. La banlieue correspond à l’étendue de la banalité (obligation d’utiliser les moulins et fours seigneuriaux), c’est la première lieue autour du moulin soit environ 4,7 kilomètres en Bretagne. Parfois donc, le moulin auquel sont assujettis les paysans est éloigné de leur habitation. Toutefois, si le fief s’étend au-delà de la banlieue, les personnes qui y résident sont dispensées de cette redevance. Jusqu’à la Révolution, le seigneur, propriétaire du moulin, oblige les paysans à venir y moudre leur grain. La farine étant difficile à conserver à cause des charançons, des rongeurs ou de l’humidité, il faut se rendre au moulin chaque semaine.

Le meunier, un personnage indispensable

Le meunier fournit la farine pour nourrir les hommes et les animaux domestiques. Seigle, orge, avoine, sarrasin et blé sont transportés au moulin pour y être moulus. Certains paysans ont un cheval et préfèrent porter le grain eux-mêmes. Le meunier ou un garçon-meunier parcourt la campagne et, chaque semaine, visite les fermes pour y charger le grain et laisser la farine.

Lors de la Révolution, dans les cahiers de doléances de Trégunc, les habitants demandent la suppression des droits de suite de moulins. Le 17 juillet 1793, la Convention décrète l’abolition totale du régime féodal. À cette époque, certains moulins, mal entretenus, sont à l’état de ruine. Ceux qui fonctionnent encore produisent une mouture rustique non blutée.

Selon Alexandre Bouët, en Armorique après la Révolution, la pauvreté d’une partie de leur clientèle oblige les meuniers à conserver leurs moulins dans l’état d’imperfection où les leur a légués la féodalité […]. Ceux-ci sont presque tous d’anciens moulins seigneuriaux et ne livrent jamais la farine qu’en rame, c’est-à-dire mélangée de son et non blutée.

Jusqu’au début du XXe siècle, le moulin constitue un lieu de vie sociale et de rencontres où s’échangent les nouvelles et les meuniers, au courant de nombreux papotages, ne sont pas en reste ! Ils sont souvent accusés de mener des mœurs légères et de séduire les femmes, ce qui déplaît fortement au monde strict de la population paysanne.

Le meunier n’a pas toujours bonne réputation, cela tient à la façon qu’il use pour se rémunérer : il prélève une partie du grain moulu selon une règle locale établie qu’il est accusé de transgresser par filouterie, en humidifiant un peu la farine pour faire bonne mesure ou en utilisant des poids non vérifiés… Grâce à la part ainsi prélevée, le meunier peut nourrir quelques animaux : cochons, canards… Il est aussi un peu cultivateur, tisserand ou chiffonnier. À Kerléo ou à Ruat, quand les derniers meuniers s’en vont, y demeurent des tisserands qui eux aussi ne tarderont pas à disparaître. D’après Robert Sellin dans Mémoire de Tréguncois, entre 1650 et 1850, Trégunc est très connu pour ses tissages, notamment pour le berlingue, toile tissée à base de coton, laine, lin ou chanvre, ces deux derniers composants cultivés et préparés sur place pour en faire du fil, de même pour la laine provenant des élevages de moutons, seul le coton doit être importé. Presque tous les fermiers de Cornouaille cultivent du chanvre, mais en général sur une petite échelle, et seulement pour en pouvoir garnir la quenouille des femmes de la ferme. Lorsque le chanvre est filé, on le porte chez le tisserand, et celui-ci, à l’aide d’un métier misérable, en fabrique pour six ou sept sous l’aune, la toile qui se consomme dans le ménage (Bouët et Perrin).

Les meuniers déménagent souvent, vont d’un moulin à un autre. Le métier de meunier a peu à peu disparu à partir des années 1850, à la suite de l’apparition des minoteries. Le dénombrement de la population de Trégunc en 1911 ne recense aucun meunier. Arthur Le Beux (1872-1947) écrit : Il y avait autrefois de nombreux petits moulins qui ont disparu peu à peu, surtout depuis qu’il y a des minoteries et des moulins à moteur à la campagne. Les minoteries fournissent les boulangeries dont le nombre s’accroit ; en 1936, la commune de Trégunc recense quinze boulangers. Les fermes importantes se dotent de concasseurs électriques produisant une farine grossière pour nourrir les animaux.

Au XVIIIe siècle

La réformation des domaines de 1678 à 1684 permet d’attester l’existence de certains moulins sur le territoire de Trégunc à cette époque.

Ainsi, l’écuyer Charles de la Rocherousse, sieur de Penanrun demeurant en son manoir, possède entre autres la maison et métairie noble de Poullouas avec tous et chacuns ses appartenances et dépendances et sa vieille ruine de moulin à eau, le tout situé en la paroisse de Trégunc et contenant en fond, sous maisons couvertes de paille et masières, crèches, four, hangar, puits, cour à fembrois, jardin, verger, aire, courtils, placîtres, bois de haute futaie et de décoration, quatre journaux cinquante et six cordes de terre chaude 1. Penanrun possède également le moulin à vent situé à proximité de Tréméou.

Jean Poëssart, né vers 1688 au moulin de Chef du Bois à Lanriec, déclare la naissance de sa fille Jeanne, en 1714, au moulin de Penanrun. Jean quitte Trégunc et s’installe à Nizon, son frère Pierre lui succède au moulin de Penanrun où naissent son fils Jean, en 1718, et sa fille Hélène, en 1720.

Un acte daté du 25 février 1746 fait part d’un différend, à propos d’une rente due sur le moulin à vent de Penanrun, opposant l’héritière de Penanrun, Marie-Magdelaine de la Rocherousse veuve de Michel-Augustin-Bonnaventure de la Rocherousse vivant seigneur de Pennanrun à Antoine Riou et Claude Lozachmeur sa femme tutrice sous son autorité des enfants mineurs restés de son précédent mariage avec défunt Jean Poëssart. Le 4 septembre 1771, le moulin à vent de Penanrun a fait l’objet d’un bail entre messire Jacques Aubert de la Ferrière de Vincelles et les preneurs Julien Robert et femme. Le 2 juin 1776, ce moulin est tenu par Jan Lozachmeur. Le moulin à vent de Penanrun est signalé sur les cadastres de 1808 et 1845.

Un autre moulin à vent appartient au seigneur abbé de Saint-Maurice Carnoët, Pierre Chevé, situé près de Kervern, lieu noble et manoir, dans une parcelle nommée Ros an Millin Avel. En 1710 y naît Marie Périne Alot, enfant de René et de Périne Le Bozec, meuniers, la marraine est une noble demoiselle. En 1711, le registre paroissial mentionne la naissance de Marie Madeleine Inquellou en ce moulin, enfant de Philippe et de Marie Kerguelen. La carte Cassini de 1740 nous indique que ce moulin à vent en pierre est ruiné. Sur le plan cadastral de la commune établi en 1845 (section C3), les parcelles 324 et 325, classées en landes, sont dénommées Roz ar veil avel, témoignage de la présence de ce moulin à vent. Le mot meilh (meil, veil), variante cornouaillaise de milin, veut dire moulin.

Le Dourveil, (= eau du moulin), limite entre la paroisse de Trégunc et celle de Névez, devait alimenter un moulin à eau. La réformation des domaines de 1678-1684 indique : Une portion dans un frostage nommé Lan An Menez à prendre depuis l’eau du moulin jusqu’à l’Escalier de David Parc Lan ar Ménez. Sur le cadastre de 1845, section E3, de nombreuses parcelles portent en partie le mot veil (831 à 841, 856, 857), parcelles situées le long du ruisseau Dourveil, proche d’un endroit où le ruisseau se divise puis reprend un cours unique, comme s’il avait existé un bief.

Sur le Minaouët

De nombreux moulins ont été installés sur le Minaouët, à la limite des paroisses de Trégunc et de Lanriec. Le moulin à mer dépend du manoir de Kervren (voir l’article de Pascal Daniélou sur Moulin-mer, Ma Bro n°22).

Le moulin de Pont-Minaouët est situé en Lanriec, citons néanmoins cette anecdote. Le décès du meunier André Cozic en 1775 a préoccupé G. Tanguy, recteur de la paroisse, au point d’adresser un courrier au sénéchal de Concarneau : Je vous donne avis qu’un nommé André Le Cosic meunier au moulin de Pontminaouet dans ma paroisse vient de mourir. Dans le moment je ne sais si c’est d’une maladie naturelle dont il était attaqué tous les ans environ ce temps-ci ; dont j’étais moi-même plusieurs fois témoin pour lui avoir donné les sacrements ; ou s’il est mort d’une autre maladie occasionnée par quelques coups de bâton qu’il avait, dit-on, reçus quelques jours avant de tomber malade. Vous ferez, Monsieur, sur cet exposé, ce que vous jugerez à propos ; et je ne l’enterrerai qu’après un permis signé de votre part ; et suis avec un profond respect…

Une autopsie est ordonnée pour déterminer les causes du décès. Le sénéchal, le procureur du Roi, son adjoint greffier, un interprète de la langue bretonne et un huissier accompagnent deux chirurgiens quimpérois jusqu’à la demeure dudit Cozic au moulin du Pont-Minaouët. Un procès-verbal est dressé : Marguerite Loussouarn, l’épouse du meunier, déclare que le cadavre était celui d’André Cozic son mari mort le neuf de ce mois. Et après avoir fait lever la main et prêter serment à ladite Loussouarn de dire et répondre vérité laquelle a promis par l’interprète, lui avons demandé qui pouvait avoir procuré la mort dudit Cozic et par qui il pouvait avoir été maltraité et pourquoi, elle nous a déclaré que ledit Cozic son mari fut il y a dix jours comme à son ordinaire porter du blé dans différents villages qu’il en revint sur le soir très ivre, qu’il ne se plaignit pas d’avoir été maltraité. Ce fut qu’il se coucha, et que le lendemain il dit être malade qu’il n’a pas quitté le lit, que depuis plusieurs années il était de très mauvaise santé et ordinairement essuyait une maladie en cette saison, qu’elle n’attribue sa mort qu’à la faiblesse de sa santé… Version confirmée par Marie Josèphe Auffret, la servante de la maison. Le cadavre est ensuite examiné par les chirurgiens qui ont vu que ledit cadavre avait dans les intestins du sang considérable qui étant remonté peut avoir occasionné la mort dudit Cozic… une inflammation de tous les viscères du bas ventre a procuré une fièvre continue inflammatoire dont la maladie est terminée par la mort faute d’avoir reçu les secours de l’art en pareilles circonstances. Le permis d’inhumer est délivré et le prêtre a pu officier.

Le 20 décembre 1774, le moulin à eau du Mao, est baillé par Joseph-Marie de Derval, François Raoul est le preneur. En 1790, les biens de Joseph-Jean-Marie-Hyacinthe de Derval, nouveau sieur de Kerminaouët et émigré en Angleterre, sont saisis. Moulin Mao en fait partie, mis aux enchères le 15 ventôse an II (5 mars 1794), il est acquis par le notaire Prouhet. Gabriel le Baccon du moulin de Pont-Minaouet est déclaré meunier au Moulin à Mao à la naissance de son fils René le 7 fructidor An VII (24 août 1799) ; un autre enfant naît au moulin de Pont-Minaouët en 1792. Gabriel décède au moulin Mao en 1807 et Marie Le Dallour, son épouse, en 1808. Leur fils Joseph, meunier au moulin Mao, décède en 1819 à l’âge de 35 ans. Le cadastre de 1845 indique l’ancien moulin et son ancien canal (section K1, parcelles 26 et 34bis).

Si les moulins de Pont-Minaouët, Coat-Min, Pen-ar-C’hoat et Kergunus sont situés en Lanriec, l’étang du dernier figure néanmoins sur le cadastre de Trégunc de 1845 (section A3 parcelle 566). La partie de la rivière en amont de cet étang change de nom et devient Ster bras veil Kergunus (cadastre 1845) et sur les cartes IGN actuelles, Ruisseau du moulin de Kergunus. Les meuniers de ces moulins limitrophes fréquentent nécessairement la population de Trégunc. Dans le livre n°2 Histoire des écoles de Trégunc, Maurice Tanguy, alors élève de l’école publique de garçons de la rue de Concarneau, relate la visite du moulin de Coat-Min dans les années 1950 : Un après-midi de juin, en CM2 avec Monsieur Le Dû, nous visitons le moulin à eau d’Alain Riou. Ce qui nous marque le plus, ce n’est pas le mécanisme du moulin, c’est le fait que son fils Pierre, notre copain de classe, dorme dans une chambre au-dessus de la rivière du Minaouët. Ce cours d’eau sépare les deux communes de Lanriec et de Trégunc. Ainsi, couché dans son lit, sa tête est à Lanriec et ses pieds sont à Trégunc ! Les meuniers de Coat-Min empruntent régulièrement le chemin passant près de la ferme de Coat-Min en Trégunc pour livrer les exploitations de cette commune.

Sur le cadastre de 1845, au nord de la ferme de Kerouannec, à proximité du vallon traversé par la route qui mène à Kergoat-Saliou, sur les bords d’un ruisseau affluent de la rivière du moulin de Kergunus, deux parcelles portent la dénomination évocatrice de parc ar veil et prat ar veil. Plus en amont, sur un autre affluent de la rivière de Kergunus, en Melgven, juste au-delà de la limite de la commune de Trégunc, se trouve le moulin de Keranével, signalé de nombreuses fois dans la Réformation des domaines de 1678-1684.

Sur le Dour Ruat

Ce même document atteste du moulin à eau de Ruat : Le moulin de Ruat, situé aux dépendances dudit lieu avec son bief, détroit et étang, autrefois appartenant audit sieur de la Porteneuffve et à présent aux mineurs dudit sieur de Querdréau et sous eux possédés par ledit Yves Nerzic 1. Le détroit (distrait, destroit) pour un moulin se rapporte au territoire situé autour du moulin où les meuniers logent et travaillent. Jean Ollivier, 45 ans, originaire de Melgven, exerce le métier de meunier à Ruat lors du dénombrement de la population de 1841, son fils Jean, né à Ruat un an plus tôt décède en 1847.

En 1850, l’acte de décès de son épouse Marie Anne Le Taupin précise qu’elle était meunière. Son fils Jean, âgé de 23 ans, lui succède. En 1856, le meunier, Christophe Ligeour, 52 ans, né à Bannalec, y vit avec sa femme, Marie-Anne Quéré, et deux de leurs enfants. En 1861, Étienne Noé, meunier, 64 ans, est installé au moulin, il y décède cette même année, l’un des derniers sinon le dernier meunier à œuvrer en ce lieu. Aux dénombrements suivants, ce sont des tisserands qui occupent le moulin. Au mois d’avril 1909, le vieux moulin inhabité de Ruat appartenant à Yves Péron et Jean Mellac, cultivateurs, est complètement détruit à la suite d’un incendie.

En remontant le Dour Ruat, nous avons déjà signalé le moulin en ruine de Poullouas (1678-1684). Poursuivant la remontée de la rivière, à proximité de Brézéhan, le cadastre de 1845 recense deux parcelles aux noms évocateurs (section D1, parcelles 149 et 150 : parc ar veil et liors ar veil).

Plus en amont, voici Coz-pont où la route de Trégunc à Tréméou franchit la rivière, au bas de l’ancien manoir de Lannénoret. Là encore, sans doute des traces d’un très ancien moulin comme le nom de deux parcelles le donnent à penser (section D2, parcelles 471, 472, 572) : parc ar veil, deux fois, et prat coz-veil. La position du terme coz (kozh) devant le nom correspond à une syntaxe archaïque qui dénote une ancienneté de l’occupation des lieux.

Le moulin à vent de Kerbrat

La Réformation des domaines de 1678-1684 indique une parcelle dénommée Ros an Veil Avel au sud de Kerbrat. Un acte du 27 novembre 1685 note le décès de Louise Favénec, 40 ans, au moulin à vent de Guerbrat. Ce moulin est représenté sur le cadastre de 1808, dénommé vieux moulin à vent sur la parcelle 786 de la section I3. Le 14 mars 1820, Jean Connan, journalier, demeurant au moulin à vent de la lande de Kerbrat, déclare la naissance de son fils Guillaume ; trois ans plus tôt, à la naissance de son fils Yves, il était déclaré mendiant à Kerbrat. Jean Conan aurait habité le moulin de Kerbrat probablement de 1817 à 1825. Dans l’état de section de 1845, la parcelle 1076 de la section K, Roz ar veil avel rappelle l’existence antérieure du moulin.

Les moulins de Kerléo

La Réformation des domaines de 1678-1684 évoque le moulin de Stangven « avec son bief, détroit et autres dépendances ». Il s’agit du moulin à eau de Kerléo. Un acte du 3 mai 1733 spécifie que les descendants de Jacques Poëssart, qui possèdent les fonds du moulin de Stangven, doivent payer dix livres de rente au seigneur de Botdéru et de Forsanz. Louis Le Garrec est le fermier du moulin. Le 25 février 1746, Jean Guillou meunier demeure au moulin de Stangven ou Kerléau.

Deux actes notariés concernent la vente du moulin de Kerleau autrement dit moulin de Stang ven biais distroit et suite d’hommes en la paroisse de Trégunc, l’un du 1er et l’autre du 8 du mois d’octobre 1764, signés par Prouhet notaire royal. François Gabriel Poissart, cordonnier de profession demeurant en la ville de Lorient, paroisse de Saint-Louis, vend la part du moulin qui lui appartient à Messire Jacques Aubert de Vincelle de Penanrun, ancien ingénieur du roi, demeurant à Penanrun sur la paroisse de Trégunc. Un autre document datant de 1772 notifie une estimation faite au moulin de Kerleau des effets et ustensilles appartenans à Monsieur de Vincelles ainsi que ceux appartenans au meunier et des réparations faites par ce dernier au toit du logement. En juillet de cette année, le moulin de Stangven est loué à Thomas Limbourg. En 1777, il est loué Jean le Buls. Le 22 prairial An XI (11 juin 1803) y décède le meunier Jean Penglaou. Au début des années 1820, Yves Richard demeure au moulin de Kerléo.

Sur le cadastre de 1845, deux moulins sont indiqués à Kerléo, proches l’un de l’autre, un moulin à eau et un moulin à vent. Quand, certains étés, l’eau vient à manquer, le moulin à vent permet au meunier de continuer à moudre, si le vent est de la partie ! Un petit ruisseau alimente l’étang réservoir du moulin à eau tenu par François Guillou en 1841 (dénombrement de la population). En 1851, Étienne Noé le remplace, puis Louis Favennec, 40 ans, meunier, avec sa femme, Marie-Jeanne Raoul, et ses deux filles. D’après un plan daté de 1863, le moulin de Kerléo appartient à monsieur Le Guillou de Penanros, on y voit un moulin à eau et un moulin à vent à proximité, la bâtisse est tombée en ruine et affermée en l’état à François Rigous et Josephe Laman sa femme (1888).

Ensuite, il n’y a plus d’activité de meunerie au moulin ; en 1872 et au moins jusqu’en 1881, le tisserand François Rigous y est installé. En 1911, la famille Loussouarn habite l’endroit, le père Jean-Marie, 28 ans, marin, sa femme, Corentine Rigous, 26 ans, leurs trois enfants et le beau-père.

En 1921, Mme Loussouarn, propriétaire au Vieux moulin de Kerléo, se rend au bourg, laissant ses deux filles seules à la maison. À son retour, elle découvre sa maison détruite par un incendie, il n’en reste que les murs. Selon le journal Le Petit Breton du 7 août 1921, une des filles âgée de treize ans a raconté qu’après avoir allumé du feu avec des branchages pour chauffer du café à sa sœur (30 mois), elle est allée sur la route voir si elle apercevait sa mère et qu’en revenant à la maison elle avait vu le feu dans un lit à proximité du foyer. Quand les voisins, qui habitent à une certaine distance, s’aperçurent de l’incendie, il était trop tard. En 1936, la famille Loussouarn vit toujours au hameau de Kerléo.

Aux XVIe et XVIIe siècles, les moulins de Ruat et de Stangven appartenaient aux familles de Guer de la Porteneuve, Hénant et Kervichart puis Botdéru de Kerdréau.

D’autres moulins à vent

Selon le géographe Ogée (1728-1789), le manoir de Riel (La Rivière) existait en 1420 et possédait un étang. Au milieu du XVIIIe siècle, Jean Quénéhervé y est recensé. Le 6 juillet 1820, à la mairie de Trégunc, est enregistré le décès (la veille) de Louis Cret, meunier, âgé de 50 ans, né à Moëlan-sur-Mer et demeurant au moulin du Riel. Le moulin à vent de Riel, ar veil avel, est répertorié sur le plan cadastral de 1845 (section E1, parcelle 185). Robert Sellin dans son livre Mémoire de Tréguncois rapporte les déboires d’Yves Le Gall de Riel, agriculteur, à la suite de la construction d’un moulin à vent en 1819, en concluant : Quoi qu’il en soit, le moulin a bien tourné pendant des années, comme l’attestent des reçus du vérificateur principal des poids et balances en 1822 et 1829.

Des parcelles dénommées Pen vilin (milin mute en ar vilin, section A 3, parcelles 647 à 650 du cadastre de 1845) pourraient suggérer la présence autrefois d’un moulin à vent sur les hauteurs ventées de Trégunc, au nord de la ferme de Kerdobias, à proximité de Ty Dominic et en bordure du chemin qui mène au moulin de Keranével. Serait-ce le moulin à vent signalé par Arthur Le Beux à Kerstrat, dans le même secteur ?

Y a-t-il eu un grand moulin à vent à la sortie du bourg de Trégunc en direction de Saint-Philibert, à droite avant de passer le pont de Roudouic ? La dénomination Parc Meil Meur des parcelles 531 (taillis) et 532 (terre labourable) de la section K3 du cadastre de 1845, pourrait être une indication. Le terme Meur signifiant grand, important. Arthur Le Beux évoque également un moulin qui s’appelait Meil-Meur car, dit-il, on a à côté du bourg, un bois nommé Coat-veil-meur et un champ nommé Parc-meil-meur.

De moulin en moulin

Autrefois, les meuniers avec leur savoir-faire et leur façon de vivre constituaient une véritable corporation et occupaient une place particulière dans le monde rural. Souvent apparentés, ils entretenaient des liens familiaux et de solidarité, pouvant ainsi compter sur le moulin voisin en cas de nécessité, panne ou manque d’eau par exemple. Ils se déplaçaient de moulin en moulin, au gré des vacances de poste, les exemples de mobilité des meuniers sont nombreux, en voici deux.

François (Le) Guillou est né à Kernével en l’an X (1801), de Corentin et Marie Jeanne Glairan, cultivateurs. En 1824, à Kernével, il épouse Jeanne Landrein, elle aussi née à Kernével en l’an VII (1799). Le couple s’installe au moulin de Goarlot à Kernével. De ce mariage naissent deux fils, François en 1824, puis Jean en 1926, au moulin de Goarlot. François décède au moulin du Cosquer en Melgven à l’âge de deux ans. Puis, ce sont les naissances d’Yves au Moulin-en-mer de Trégunc en 1828, Charles, au moulin de la Rue Neuve à Nizon, en 1830, Marie Jeanne Yvonne et Henri François au moulin de Quilio à Bannalec en 1832 et 1835, un enfant mort-né à Pont- Minaouët en Lanriec en 1839 et Louis Maurice au moulin de Kerléo en Trégunc en 1840. Jeanne Landrein y décède en 1849.

En 1850, François Guillou demeure en tant que meunier à Bannalec et se remarie avec Marie Anne Le Pennec, meunière, veuve de Nicolas Limbourg. Au recensement de Bannalec en 1851, le couple est domicilié au moulin du Plessis avec les cinq enfants Limbourg et l’enfant Louis Guillou. En 1863, François Guillou décède à Bannalec, il était alors charron.

Jean Ollivier, meunier, né à Melgven, âgé de 26 ans, épouse Marie Anne Le Toupin, 26 ans, née à Rosporden. Le couple se retrouve au moulin du Cosquer en Melgven, au moulin de Rostic en Nizon, aux moulins de Keranével puis de Kerauter en Melgven et enfin au moulin de Ruat en Trégunc où sont déclarés leurs décès.

Complément (avril 2024)

Descente dans les moulins de Trégunc

En 1770 Anthoine du Laurens, conseiller du Roy, sénéchal, premier magistrat de la Cour et sénéchaussée royale de Concarneau, Maître Matthieu Jean Joseph Pouppon, avocat, substitut de Mr le Procureur général du Roy, Maître Matthieu Marie Le Tréffvou, commis juré, régisseur, et maître Jean François Hamon pour l’exécution des ordres, décident de faire une descente dans les moulins de la région à la suite de plaintes répétées des usagers à propos des droits exagérés que prennent les meuniers sur les moutures des différentes espèces de grains qui leur sont remis. Il est reproché aux réfractaires au règlement de la Cour de n’avoir ni « poids ni balances dans leur moulin pour mieux couvrir leur fraude ». Cela malgré l’ordonnance du 4 septembre 1769 lue dans les différentes paroisses du district, qui oblige tous les meuniers à avoir des « poids et balances réglés exposés en lieux éminents et apparents de leurs moulins ». Pour constater les infractions, le sénéchal décide de faire des descentes dans les moulins de son ressort, dont ceux de Trégunc, afin de vérifier les poids et balances des meuniers. Voici des extraits de leurs visites (Orthographe un peu modernisée).

Le Moulin à Mer et Le Moulin Mao

« Du moulin de Pont Minaouët nous nous sommes transportés jusqu’au Moulin à Mer chez Jean RODALLEC, lequel nous a déclaré tenir ledit moulin à mer à deux tournants ainsi que le Moulin du Mao aussi à deux tournants tous deux sous M. Derval, en la paroisse de Trégunc et lui en payer deux cent quarante Livres de ferme. Lequel Rodallec avons interpelé de nous présenter les poids et balances qu’il avait pour le service de son moulin à mer, il nous a déclaré en l’endroit n’en avoir ni dans le moulin à mer ni dans celui du Mao. Interpelé de signer sa déclaration a déclaré ne le scavoir faire, lui avons déclaré qu’il se trouvait en contravention aux règlements et que nous rapportions vers lui le présent procès-verbal de contravention. »

Le Moulin de Ruat

« Du moulin à Mer, nous nous sommes transportés jusqu’au Moulin Rouaut en la paroisse de Tréguenc chez Jean CAUDAL qui nous a déclaré estre propriétaire dudit moulin ; lequel interpelé de nous présenter les poids et balances qu’il doit avoir pour le service de son moulin qui est à deux tournants il nous a déclaré n’avoir eu jamais de poids ni balances. Requis de signer sa déclaration a déclaré ne le scavoir faire. En conséquence lui avons déclaré qu’il était dans la contravention aux règlements et que nous rapportions le présent procès-verbal contre lui. »

Le Moulin à vent de Penanrun

« Du moulin dudit Joseph Cren, nous nous sommes transportés au moulin à vent de Penanrun en la paroisse de Tréguenc occupé par Alexis LEUEN [ LE HENT ?] sous Mr de Vincel à un tournant à qui il paye par an de ferme soixante Livres, lequel avons interpelé de nous présenter les poids et balances qu’il doit avoir en son moulin, il a dit n’en avoir point ; requis de signer a déclaré ne le scavoir faire ; en conséquence luy avons déclaré reporter le présent procès-verbal de contravention contre lui. »

Après en avoir visité une vingtaine de moulins et dressé presque autant de Procès-Verbaux de contravention, ils rentreront à Concarneau pour la nuit.

Sources :

https://www.milamzer.bzh/wiki/V:177005170700FR29039047_Concarneau,_Descentes_dans_les_moulins

En savoir plus sur le moulin à marée

Remerciements : Pierre Moutel, Pascal Daniélou et Marcel Solliec ont contribué aux recherches sur ce sujet.

Pour en savoir plus

• Eau et rivières : https://fr.calameo.com/erb/read/00529485274fc5aee40a0

• Lanriec.com n°4 du mois de septembre 2011. Un numéro exceptionnel sur l’histoire et la vie dans le moulin de Coat-min et autres moulins de Lanriec

• Cela s’est passé à Trégunc, il y a plus de 500 ans

• Article de Pascal Daniélou sur Moulin-Mer

• Moulin à marée de Pont-Minaouët (enquête thématique régionale, Inventaire des moulins à marée de Bretagne)

Sources

– Breiz-Izel ou la vie des Bretons d’Armorique, Alexandre Bouet et Olivier Perrin, 1835

– Recensements des populations de Trégunc sur le site des archives départementales du Finistère

– Mémoires de Tréguncois, Robert Sellin, 2004

– Les notes d’Arthur Le Beux, archives du diocèse

de Quimper et Léon

– Notes de Pierre Moutel, Amis du Patrimone de Trégunc