Le granite de Trégunc

Le granite de Trégunc est une appellation reconnue en géologie et en archéologie. Le massif s’étend à l’ouest de la plage des Dames à Concarneau jusqu’à Trévignon et à l’est de l’anse de Poulguin à Névez jusqu’à Pont-Aven 1. Les dernières exploitations ont fermé dans les années 1970.

Bien que de nombreux dictionnaires n’accordent aucune différence entre « granit » et « granite », les géologues et archéologues retiennent l’orthographe « granite » pour une pierre essentiellement composée de trois minéraux : feldspath, quartz et mica. Par contre le « granit » sans e, terme employé par les architectes, les maçons, les marbriers et dans le langage commercial courant, est une roche à structure grenue de composition minéralogique non définie utilisée en construction (sculpture, dallage…) et en monuments funéraires. Le granite de Trégunc comporte un « e », la « pierre de Kersanton » ou « Kersantite », originaire de la région au sud de Brest, utilisée par les sculpteurs bretons, n’est pas un granite au sens géologique du terme car elle contient du feldspath et du mica noir mais pas de quartz.

Le granite de Trégunc est composé des trois minéraux principaux : de l’ordre de 40% de quartz, 50% de feldspath et 5% de biotite (famille des micas).

« Il s’agit d’une roche homogène, en masses puissantes, à grain grossier… Sa teinte claire, presque blanche avec une légère nuance bleutée est rehaussée par un piquetage de biotite… Sa particularité la plus remarquable réside dans son aptitude à se débiter en plaques de 20 à 25 cm d’épaisseur seulement sur plus de 2,50m de long. A l’affleurement, le granite présente fréquemment une érosion en boules »

(Louis Chauris).

Les zones d’affleurement du massif du granite de Trégunc se trouvent sur la côte, généralement visibles à marée basse, notamment : plage des Dames à Concarneau, plages de Kerdalé et de Trescao à Trégunc, Île de Raguenès à Névez… Dans les champs et les bois le granite apparaît souvent sous forme de boules.

Les carrières

Jusqu’au début du XXe siècle, l’exploitation du granite représente une des activités principales pour les communes de Trégunc et Névez. Les carrières sont nombreuses sur le massif. Toutefois, comme le précise Christian Carduner, il existait de nombreux chantiers temporaires organisés autour de blocs de granite qui parsemaient les champs de la commune. Ces boules étaient acquises par le carrier à l’occasion d’une transaction avec le propriétaire du terrain et on peut encore aujourd’hui observer les traces d’anciens chantiers sur tout le territoire de la commune, le dernier (exploité par Roger Le Dizet dans les années 70) étant situé dans le bois de Kerhallon. Des vestiges d’extraction sont également visibles en bord de mer, du côté de Kersidan.

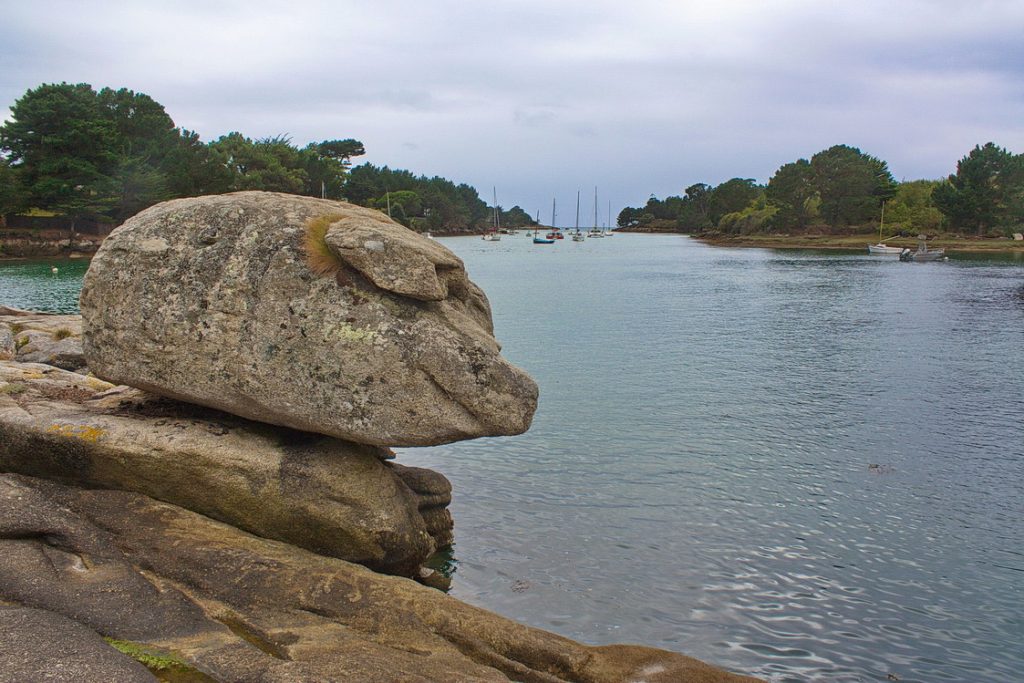

À Névez, une carrière très importante est située dans l’anse de Kérochet sur l’Aven. Elle emploie une centaine de tailleurs de pierre dès le XVIe siècle. Une partie du granite prélevé se trouve sur l’estran. Différentes techniques sont utilisées pour la taille des blocs : des cales en bois puis en métal, enfin des barres à mine. La majorité de sa production est exportée par mer vers les ports de Lorient, Nantes, Bordeaux… Trois quais d’embarquement en pierre sèche sont encore visibles. Les pierres de granite2 sont, dans un premier temps, transportées dans des chaloupes à fond plat jusqu’au port de Pont-Aven. Puis elles sont chargées sur des bateaux de type chasse-marée. Cette carrière, dont le propriétaire était M. Hochet, a cessé son activité au début du XXe siècle.

À Pont-Aven, deux carrières sont situées à la limite du massif sur la rive gauche de l’Aven, à Trémor et Bourgneuf.

on observe une série de percements qui recevront des coins

Les stèles et mégalithes en granite de Trégunc

Dans la commune de Trégunc ont été répertoriés de nombreux éléments monolithiques :

• des stèles gauloises : une près de l’église, deux à Saint-Philibert, deux à Lanvintin, une à Kerven et une à Kernallec. Certaines ne sont plus à leur emplacement d’origine ;

• des menhirs à Beg Rouz Vorc’h, Kergleuhan. Plusieurs ont été détruits par les carriers ;

• un dolmen à Kermadoué.

Les croix et calvaires en granite de Trégunc

La Société Archéologique du Finistère a répertorié :

• sur la commune de Trégunc : dix-huit croix dont certaines monolithes de plus de 3 mètres ;

• sur la commune de Névez : huit croix et le calvaire de la chapelle de Trémorvezen.

Les réalisations en granite de Trégunc

Les maisons en mein zao (pierres debout en granite) sont un mode de construction unique en France, elles datent des XVIIIee et XIXe siècles. Les murs extérieurs sont en pierres juxtaposées de l’ordre de 2,70 m de hauteur, 30 cm étant enfoncés dans le sol. Les mein zao des communes de Trégunc et de Névez ont obtenu le label « paysage de reconquête » par le ministère de l’Environnement3. Des pierres debout de plus faible hauteur servent de clôtures (voir la venelle Mein zao avec 112 pierres debout, la plus ancienne rue de Névez).

Les encadrements des baies, avec parfois des linteaux sculptés, et les pierres d’angle des maisons construites dans la région à la même époque sont pratiquement tous en granite de Trégunc.

Il convient aussi de noter les linteaux et corbeaux de cheminées, les fontaines, les fours à pain, les lavoirs, les puits, les auges…

Quelques exemples de constructions remarquables dans la région

• à Trégunc : les chapelles de Saint-Philibert, Kerven et Sainte-Élisabeth, le moulin à marée (16e siècle), le château de Kerminaouët, l’église paroissiale, la maison de Kérambourg (façade principale en pierre apparente), le port de Trévignon…

• à Concarneau : la majorité des remparts et la chapelle de la Ville close, le musée de la pêche, le fort du Cabellou…

• à Névez : le moulin du Hénan et la maison du meunier, le phare de Port-Manech, la chapelle et le calvaire de Trémorvezen, les chaumières de Kercanic et de Kerascoët ;

• à Quimperlé : le viaduc ferroviaire, 158 m de long, 33 m de haut, au-dessus de La Laïta.

Les pierres transportées par mer (voir ci-dessus), ont servi à construire :

• les ports, phares et forts de l’Île de Groix ;

• le phare de Goulphar (monument historique) à Belle-Île ;

• le phare de Port-Maria à Quiberon ;

• en partie, les quais de Nantes et Bordeaux.

L’église paroissiale Saint-Marc de Trégunc

En 1863, le projet de construction d’une nouvelle église prévoit, pour des raisons économiques, des murs en moellons recouverts d’un enduit. Le devis, établi par l’architecte Joseph Bigot est présenté par le maire Joseph-Marie Prouhet au conseil municipal le 17 décembre 1863 et accepté à l’unanimité.

Les tailleurs de pierres tréguncois n’apprécient pas que le granite de Trégunc ne soit pas utilisé, ils décident d’arrêter le travail et de manifester chaque dimanche à l’entrée du cimetière. Ils sont rapidement soutenus et suivis des habitants de la commune.

Le maire demande alors à l’architecte un devis supplémentaire, celui-ci est accepté par le Conseil le 20 avril 1864. L’église Saint-Marc, construite en 1866, est en granite de Trégunc.

Le granite de Trégunc a sa place dans le patrimoine de notre région.

En été, des visites commentées sont organisées par les offices de tourisme de Trégunc (Pierres et légendes) et de Névez (Au fil de la pierre), justifiant l’intérêt que portent au granite de Trégunc ces deux communes.

Notes

1 D’après la fiche du BRGM formation n°129 ce massif réapparait sur une étroite bande de Beg-Meil à Mousterlin,

2 Il s’agit de gros blocs qui seront détaillés sur place,

3 Ce label a été attribué pour quatre ans à 100 territoires et accordé à ceux qui ont su protéger, adopter et mettre en valeur certains paysages remarquables.

Sources

– Revue archéologique de l’Ouest 26/2009 et 32/2015

– Pour une géo-archéologie du patrimoine : pierres, carrières et constructions en Bretagne de Louis Chauris,

– Offices de tourisme de Névez et Trégunc,

– Archives communales de Trégunc.

– Le Petit Breton du 11 juin 1922 (AD29)

À lire :

– Trégunc, un riche patrimoine préhistorique et protohistorique de Valérie Le Gall (aussi dans le Ma Bro n°1).

– Les outils de nos tailleurs de pierre de Christian Carduner (aussi dans le Ma Bro n°5).

– Au pays des pierres debout de Roland Picard (aussi dans le Ma Bro n°8).