Le manoir de Stangven

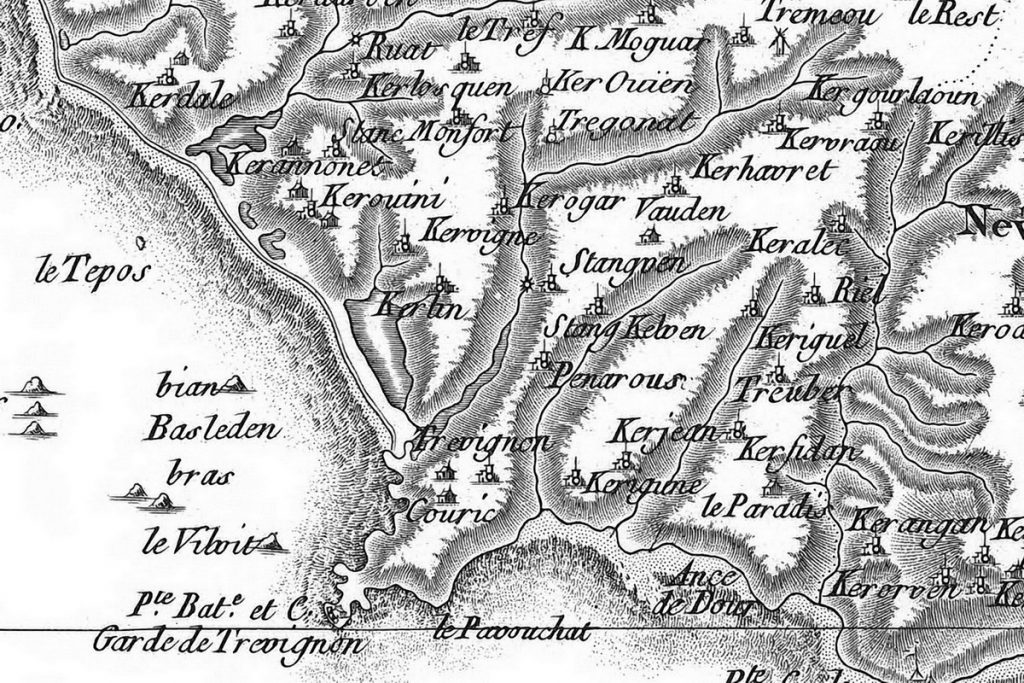

La petite seigneurie de Stangven, située sur la route de Trévignon, faisait partie des anciennes maisons nobles de Trégunc, nous ne possédons aucun élément permettant de situer sa fondation dans le temps.

En gras les noms des propriétaires avérés du manoir ou de leurs conjoints apparaissant pour la première fois dans le texte, les extraits de publications ou d’originaux sont en italique.

Au début du XVe siècle, le seigneur de Stancgven est Meryen de Coëtelyent, ses métayers sont Jean Scazre et son fils Guillaume1, le manoir était alors au fief du Pont (l’Abbé). Meryen de Coëtelyent possède également des biens à Bannalec2. En 1486, Yvon de Coëtelient rend aveu de ses biens à Trégunc et Bannalec au seigneur de Keymerc’h, laissant penser que ce descendant de Meryen pourrait être le seigneur de Stangven.

Le lieu de Coëtelyent (aujourd’hui Coat Elliant), d’où est issu le patronyme, se situe au nord du bourg d’Elliant ; il s’agissait jadis d’une propriété ducale où était implantée une enceinte médiévale3. Le patronyme apparaît cité dans de très rares actes datés du XIIIe au XVe siècle et semble avoir ensuite disparu. Ceci explique le peu de renseignements relatifs à l’histoire de cette famille, sa présence à Stangven est probablement due à un héritage ou à une alliance mais d’autres hypothèses sont envisageables.

Les seigneurs du Hénant, de Kervichart et de la Porte-Neuve

La réformation de 1536 nous indique que les manoirs tréguncois de Stangven et de la Rivière appartiennent à la dame du Hénant (Heznant, Hesnant, aujourd’hui le Hénan à Névez) Françoise de Kerguégant, dame héritière de Kervichart, née vers 1491, fille de Raoul et Louise de Cornouaille. Revenons brièvement sur ces seigneuries et profitons-en pour signaler quelques contre-vérités souvent reprises.

Cet écusson était autrefois posé dans la maîtresse-vitre de l’église paroissiale de Lanriec. Dans le dernier tiers du XVe siècle, Raoul de Kerguégant seigneur de Kervichart se marie avec Louise de Cornouaille, fille du seigneur du Hénant, mais l’alliance des deux seigneuries se réalisera plus tard vers 1530 avec leur fille Françoise. Quelques éléments tendent à démontrer que les armes de Kervichart, d’argent au griffon de sable, étaient à l’origine le blason de la seigneurie et famille de Kerguégant contrairement aux indications d’armoriaux divers (voir sur le blog des Amis du patrimoine de Trégunc, Armoiries autrefois présentes sur et dans les édifices religieux de Trégunc).

La petite seigneurie de Kervichart (ou Kerguychart, Kerricartz, aujourd’hui le hameau de Kerrichard à Lanriec) appartient vers la fin du XVe siècle à Raoul de Kerguégant ; issu d’une famille noble originaire dudit lieu à Scaër4, il est marié avec Louise, fille présumée du seigneur du Hénant Louis de Cornouaille. Raoul décède en 1503.

Louise de Cornouaille se remarie vers 1504 avec Jehan de Rosmadec, seigneur du Chef-du-Bois à Plœmeur (évêché de Vannes) ; sa fille Françoise de Kerguégant, qualifiée de dame de Kervichart, est mariée jeune à Jehan de Rosmadec (fils d’un premier mariage de Jean de Rosmadec père, déjà cité).

Notons que, comme écrit parfois, Raoul de Kerguégant et Louise de Cornouaille ne furent jamais seigneur et dame du Hénant5.

Françoise se remarie avant 1514 à Charles (II) de Guer6, veuf également et seigneur de la Porte-Neuve, maison noble située près du Bélon à Riec. Lors de la disparition de sa cousine Jacquette de Cornouaille7, morte vers 1530 sans avoir eu d’enfant , Françoise hérite de la seigneurie du Hénant, elle est alors âgée d’environ quarante ans et se retrouve à la tête d’un héritage conséquent comprenant des maisons nobles, des terres, rentes et autres droits seigneuriaux répartis principalement sur les paroisses de Trégunc, Névez, Lanriec, Nizon, Melgven, Beuzec-Conq, Bannalec et Mahalon.

Outre la seigneurie de la Porte-Neuve et les nombreux biens s’y rapportant, les de Guer possèdent aussi la maison de Riec, située dans la paroisse du même nom, acquise en 1533 par Charles de Guer (II), peu avant sa mort, des mains d’Antoine de Montbourcher et de sa femme Marguerite de Malestroit, héritière de la famille de Rosmadec-Goarlot. Cette seigneurie de Riec, dont le siège se situait près de l’Aven au manoir des Salles (aussi appelé manoir des Salles-Rosmadec à Trémor), détenait la majorité des terres et des rentes de la paroisse de Riec Au XVIIe siècle, son colombier existe toujours audit lieu de Pondaven et aujourd’hui encore on y trouve l’un de ses anciens moulins nommé le moulin de Rosmadec8.

Lors de la réformation de 15369, le nouveau seigneur de la Porte-Neuve est François de Guer, fils aîné de Françoise de Kerguégant alors qualifiée de dame douairière de la Porte-Neuve ; à ce titre, elle conserve une partie des biens familiaux (un tiers en principe) entre autres le Hénant, Kervichart et Stangven.

Dans un acte daté d’août 156310, apparaissent Françoise de Kervéguant (peu avant son décès) et son fils Charles (III) de Guer seigneur de la Porte-Neuve, ce dernier meurt sans postérité vers 1574 laissant l’héritage à son neveu Charles (IV) de Guer, fils mineur de feu Yvon de Guer11 et Catherine de Quélen seigneur et dame de Kervichart12. Charles IV se marie en 1598 avec l’héritière de Pontcallec Marie Papin de la Tévinière, six enfants naissent de cette union dont l’aîné Josias décédé en 1625 et Ollivier de Guer qualifié alors de baron de Pontcallec, de la Porteneuve, seigneur de Kergunus, du Hénant, Kervichart, Rustéphan, Riec et autres lieux dont Stangven et la Rivière, il disparaît en 1642, son fils aîné Alain de Guer hérite de la plupart des biens.

Ces deux vitraux armoriés symbolisent l’union de la seigneurie de la Porte-Neuve avec celles de Kervichart et du Hénant, conséquence du mariage de Françoise de Kerguégant avec Charles de Guer, ils datent donc du XVIe siècle. Ils étaient autrefois posés dans l’ancienne église de Névez, ils ont été sauvés et déplacés avec d’autres par M. Hersart de La Villemarqué, alors propriétaire du manoir du Poulguin, lors de la destruction de l’église à la fin du XIXe siècle, ils sont aujourd’hui présents dans les vitres du Poulguin. Notons que le griffon de sable a été attribué à tort à la famille Morillon de la Porte-Neuve (d’or au griffon de gueules armé de sable).

Les seigneurs de Kerdrého

Nous sommes en 1644, désormais, le manoir de Stangven appartient à Anne de Guer, une soeur d’Ollivier, juveigneure de la maison de la Porteneuve, elle s’est mariée en novembre 1635 dans la chapelle du château de Pontcallec avec Jérôme du Botdéru13 né en 1590, fils unique de Louis du Botdéru et Louise le Forestier, seigneur de Kerdrého (ou Kerdréau à Plouay), de la Touche-Berthelot (Mohon) et de Trongoff (Plumergat).

Le Bulletin de la Société archéologique du Finistère de 1926 consacre l’un de ses articles à la famille du Botdéru, en voici un extrait concernant un partage de biens effectué à la suite du décès de Marie Papin et destiné à ses deux filles qui lui ont survécu, Anne et Marie de Guer14 : En 1644, le lundi de Pâques, 28 mars, s’ouvrit la succession de Marie Papin, veuve de Charles de Guer et mère de la dame de Kerdrého (…) La terre du Pontcallec seule composait sa succession, mais elle comprenait plusieurs châlellenies en plusieurs paroisses circonvoisines. Le règlement de comptes, moyennant des échanges amiables, porta sur des propriétés dépendant des juridictions de Quimper et de Concarneau, dans les paroisses de Nizon, Trégunc, Lanriec, Melgven et Moëlan. Au total, chacune de ces dames recueillit de l’héritage maternel un revenu de 450 livres en terres…

Jérôme du Botdéru décède à l’âge de 69 ans en février 1659 soit une dizaine d’années avant sa femme inhumée le 5 juin 1669 à Plouay, leur fils aîné Paul du Botdéru est né en mars 1637, seigneur de Kedrého, de la Touche-Berthelot, du Plessix-au-Rebours, de Trongoff, Kerbourvellec, Gallain, Stangven, la Rivière et de la Châtellenie de l’Espéran15. Il se marie le 21 août 1665 avec Renée du Louet et hérite de son père en 1559, il meurt le 28 février 1669 (soit très peu de temps avant sa mère Anne de Guer) et est inhumé le 1er mars à Mohon. Le collier de Saint-Michel lui avait été décerné par lettres du roi en novembre 1662 pour bons et recommandables services qu’il avoit rendus à Sa Majesté dans ses armées16.

Alain du Botdéru, frère de Paul, qualifié de seigneur de la Touche-Berthelot, né en 1641, détient des héritages situés dans les villages de Trégunc à Kerhallon, Keryoualler, Kernallec, Kerouini, Lannenos, Keriquel et Kerongar ainsi qu’au Cabellou à Lanriec, il décède en 1673.

Les enfants mineurs de Paul et les biens hérités de la succession de leur père et celle collatérale de leur oncle Alain sont placés sous la tutelle d’un autre frère, Pierre du Botdéru, seigneur du Plessix-Rebours (Ménéac), chevalier-seigneur de Kerdréau, né en 1638, et marié à Guillemette (alias Guyonne) Le Flo. Pierre demeure en son manoir de Kerbourvelec en Plumelin, il rend aveu pour la réformation des domaines en 1678 et fournit au roi un aveu daté du 14 janvier 1682 pour des tenues situées à Kerhalon, Kerangallou, Keryoualler et Kerongar à Trégunc et à Kerambars et Cabellou à Lanriec17.

Dans un autre aveu rendu en 1682, des chefrentes sont dues sur le manoir de Stangven ainsi que sur celui de la Rivière, au baron François de Kermeno seigneur de Goarlot en Kernevel18 : Le manoir et lieu noble de Stanghven avec ses maisons, pourpris, bois de haute futaie, terres, issues, largesses et franchises et dépendances qui appartenaient autrefois audit sieur de la Porteneuffve et à présent aux mineurs de messire Paul de Botdéru sieur de Kerdréau… Des membres de familles de cultivateurs y sont nommés : Guillaume Jaouen, Pierre Tanguy, Pierre Pezron, Guénolé Le Barillec, Yvon Le Gallic, Jullien Penven, Jan Richard, Laurans Ollivier, Guénolé Scadzre, Charles Benaeden, François Le Scoazec, Jan Quergat, Pierre Capitain et Henry Le Picollec.

Stangven possédait un moulin à eau : Le moulin dudit manoir de Stanghven avec son bief, destroit et autres dépendances appartenant aux mineurs dudit sieur de Kerdréau, à présent chomant, ce moulin étant celui que l’on nomme aujourd’hui le moulin de Kerléo19.

Le fils aîné et héritier principal dePaul, Claude-Joseph-François du Botdéru, chevalier comte de Querdrého, seigneur du Plessix, Trongoff et de la Touche-Berthelot, serait né très peu de temps après le décès de son père en 166920, il fait ses études au collège Louis-le-Grand à Paris. Il se marie à Séglien le 4 septembre 1689 avecJeanne du Trévou de Plouénan, fille du seigneur de Kersauzon et du Chef-du-Bois Thominec à Lanriec, dame de Brefeillac (en Pommeret, évêché de Tréguier), il disparaît le 4 novembre 1709 en son manoir de Kerdrého.

Le seigneur voisin de Penanrun détenait aussi une tenue à Stangven possédée vers 1680 par Laurans Ollivier et Jan Richard à titre de convenant et de domaine congéable suivant l’usement (…) Icelle tenue nommée Roz Penanrun avec une prée fauchable nommée Fouennec Pontelech situés entre le village de Trégonal et ledit manoir du Stangven, aussi dépendant de son manoir de Penanrun21.

L’état civil de Trégunc nous renseigne sur les noms de quelques habitants, dits laboureurs de terre, de Stangven en cette fin de XVIIe siècle, on y trouve notamment les familles Guillou, Robigou, Bereaden, Lautrou, Tanguy, Richart, Le Capiten, Le Marec, Le Penven, Cariou, Le Guiffant, Costiou, Ollivier et Quenec’hervé.

Les descendants de Claude-Joseph-François du Botdéru et Jeanne du Trévou

Le XVIIIe siècle voit le manoir de Stangven tenu par des descendants de Claude-Joseph-François du Botdéru et Jeanne du Trévou22.

C’est en parcourant les aveux et baux à ferme23 du XVIIIe siècle de Stangven que nous rencontrons les descendants en question ainsi que les gens qui travaillent ces terres. Un aveu daté du 22 avril 1729 est rendu par messire Jean-Baptiste-René du Botdéru, fils de Claude-Joseph et Jeanne du Trévou, né le 12 mai 1694 et baptisé 3 mois plus tard à Plouay, chevalier seigneur du Botdéru, chef de nom et d’armes, seigneur de Kerdréau, des chastellenies de la Touche Berthelot et de l’Espéran, du Plessix-Rebours, Trongoff, Stangven, de la Villebougault, Kerbourin et autres lieux, chevalier de l’ordre militaire de Saint-Louis, lieutenant de nos seigneurs et mareschaux de France, capitaine général garde-côte du Port-Louis. Il est marié avec Pélagie-Rose-Marie Moro dame de la Villebougault (évêché de Saint-Brieuc), ils n’auront qu’une fille.

Un bail à ferme est conclu le 26 janvier 1732 entre d’une part Henry Morvan père et garde naturel des enfants de son mariage avec défunte Marie-Anne le Marec et Jacques Richard laboureurs au manoir de Stangven et d’autre part messire Hiérosme-René du Botdéru prêtre bachelier en la faculté de Sorbonne et messire Charles-Ange de Forcanz, chevalier seigneur dudit lieu, père et garde naturel des enfants de mariage avec défunte dame Renée-Luce du Botdéru son épouse. Renée-Luce est l’une des filles de Claude-Joseph, sœur aînée de Jean-Baptiste-René, mariée en avril 1723, elle meurt le 3 juin 1731 à l’âge d’environ trente-quatre ans. Quant à Hiérosme-René, il s’agit peut-être d’un autre frère, il apparaît prêtre du diocèse de Vannes en 1742.

Un autre aveu est fourni à Jean-Pierre-François de Guernizac, seigneur de Goarlot, le 29 avril 1754 par Jacques-René du Botdéru chevalier seigneur de Kerdréau, la Touche Berthelot, le Plessis-Rebours, Trongoff, Stangven etc…, chevalier de l’ordre, militaire de Saint-Louis, ancien lieutenant colonel du régiment de la Reine dragons, des terres, héritages, ventes et revenus qu’il possède relevant prochement et noblement de la seigneurie de Gouarlot avec devoirs de foi, hommage et rachat dont les trois-quarts sont advenus audit seigneur du Botdéru de la succession collatérale noble de feu messire Jean-Baptiste-René du Botdéru décédé le 12 avril 1752.

Jacques-René, né le 22 juillet 1696 à Plouay, est donc un autre fils de Claude-Joseph et Jeanne du Trévou, il est marié depuis 1724 avec Claude-Agathe du Bois Bruslé (nom francisé du Coëtlosquet).

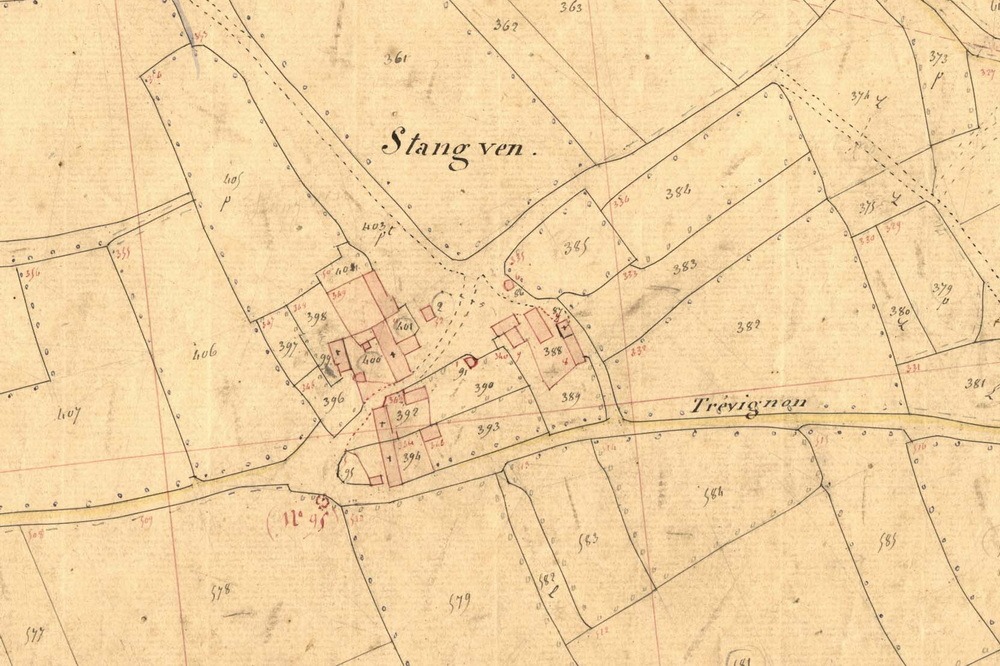

L’aveu de 1754 concerne le manoir de Stangven et les deux moulins de Stangven tenus par Jean Guillou, il mentionne aussi d’autres biens situés à Lannenos, Kernallec, Tréubert, Keriquel et Kerouiny ainsi qu’au manoir de la Rivière et son moulin du Rouaut (Ruat). Stangven compte alors trois tenues, la première exploitée par Louis Morvan et Yves Glémarec, la seconde par Jacques Richard et la troisième par Jean Robigou et Thomas Doillou. Jacques-René du Botdéru décède en son château de Kerdrehau à Plouay le 23 février 1758.

Le 9 mai 1764, un bail à ferme d’une durée de 9 ans pour des terres à Stangven est conclu entre Jullien le Cras laboureur demeurant au manoir de Stangven et dame Yvonne-Guillemette-Adélaïde du Botdéru née en mars 1727, fille de Jacques-René du Botdéru, sœur de Jean-Baptiste-René (1726-1789) comte de Kerdrého, veuve de Charles-Claude de Longchamps de Montendre, vivant capitaine d’artillerie, lieutenant des vaisseaux du roi et chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, tué à l’ennemi en mer en 1760 à l’âge d’environ 46 ans (épisode détaillé dans le Bulletin de la Société archéologique du Finistère de 1926). Les héritages de Jullien le Cras proviennent d’Anne Richard, fille de Jacques Richard, vu plus haut.

Quelques jours plus tard, le 21 mai, un autre bail est signé avec Martin Le Duc, procureur de la dame de Botdéru et Jean Robigou laboureur demeurant au manoir du Stangven pour une tenue audit lieu et, le 21 décembre 1766, ce même Jean Robigou prend possession à titre de convenant d’une tenue dite la quatrième tenue de Stangven. Deux ans plus tard nous trouvons une certaine Marie Cornec héritière de biens à Trégonal et Stangven baillés à Laurent le Goff.

Le 12 janvier 1769 à Brest ont lieu les secondes noces d’Yvonne-Guillemette-Adélaïde de Botdéru avec Augustin Passerat, sieur de Bognes, dit le chevalier de Silans, né en 1735, capitaine de vaisseau du roi, qui participera à la guerre d’indépendance des États-Unis.

Dans les années 1770 et 1780, parmi les propriétaires de Stangven se trouvent Corentin Cadiou (également possesseur de biens à Trégonal), Jean Hervé, les enfants d’André Capiten, Charles-Jullien Prinsac24, Yves Robigou, Jacques Aubert de Vincelles seigneur de Penanrun et les enfants de Louis Portal.

Le 11 juillet 1782, un bail à ferme est passé entre messire Augustin Passerat de Silans et Julien le Cras25 pour une tenue au lieu de Stangven et un autre daté du 17 novembre 1783 pour Stangven et Kernallec entre d’une part le même seigneur de Silans, « chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, mari et procureur des droits de dame Adélaïde de Botdéru demeurant à Rosporden », et Yves Robigou et d’autre part Louis le Garrec26. Yvonne-Guillemette-Adélaïde de Botdéru meurt à Lyon le 1er octobre 1794 âgée de 65 ans, Augustin Passerat décédera à Veaunes dans le département de la Drôme le 25 mai 1801 à l’âge de 66 ans.

À la suite du décès de sa tante, les héritages situés à Trégunc, dont Stangven, se trouvent en possession de Louise-Félicité Buttet fille d’André Buttet, capitaine de cavalerie et commandant du quartier de Saint-Louis dans la colonie de Saint-Domingue, et Catherine-Ursule-Pauline du Botdéru, autre fille de Jacques et Claude-Agathe du Bois de Bruslé née le 15 et baptisée le 18 octobre 1728 à N.D. du Paradis à Hennebont.

Louise-Félicité Buttet s’était mariée à Saint-Domingue en 1750 avec Jacques-François de Pérusse des Cars issu d’une vieille famille noble originaire du centre-ouest de la France, lieutenant puis capitaine des vaisseaux du roi, il trouve la mort, âgé d’environ quarante-quatre ans lors de la bataille des Saintes à bord du Glorieux en 1782. Quelques mois plus tard, elle se remarie avec Antoine-Joseph-Jean de Faudoas-Barbazan, âgé de trente-huit ans, toujours à Saint-Domingue, il meurt avant 1798.

La vente de Stangven

Le Stangven et les autres biens situés dans la commune de Trégunc appartenant depuis près de trois siècles à la même famille, sont vendus pour 7000 F par contrat du 25 octobre 1798 :

1. pour 2578 F à Pierre-Joseph-Roland le Guillou Penanros27, né en mars 1751, fils de Jacques-Joseph et Anne-Rose Raoulin, notaire de Concarneau depuis janvier 1774 exerçant principalement à Elliant. Il cumule les fonctions municipales, départementales et judiciaires, il est élu maire d’Elliant en 1790. Il se marie avec Marguerite Jaouen et ils auront ensemble une dizaine d’enfants, il meurt en janvier 1829 à Quimper.

2. pour 2755 F à Jean-François Hegel, né à Trelly dans la Manche en 1764 ; il arrive en Bretagne au début de la Révolution, demeurant à Plonéis puis à Elliant. Il se marie en 1791 avec Françoise Boutier, son métier de commerçant ne l’empêche pas d’enchaîner les postes dans l’administration municipale et cantonale ; il est aussi élu maire dʼElliant en 1801 et disparaît en 1842. Leur fille Marie-Françoise-Thomase Hegel, née le 23 novembre 1792, se marie en 1809 avec Pierre-Joseph-Marie-Marc-Antoine le Guillou Penanros, fils de Pierre-Joseph-Roland ci-dessus, elle décède le 18 septembre 1818 à Quimper.

3. pour 1666 F à Louise-Anastase Chatton, fille de Jérôme Chatton et Jeanne-Marie Maleterre, elle serait née en mars 1756 à Primelin et décédée en 1831, veuve de Jean-Corentin-François Chatton, né en octobre 1749 à Concarneau et décédé vers 1800, fils de Jacques-Corentin, avocat à la cour, maire de Concarneau, et Marie-Françoise le Dastumer.

Un acte daté du 11 novembre 1801 est relatif à la continuité de baillée de deux tenues à Stangven exploitées par Jean le Cras fils et sa femme Corentine le Guyader, le propriétaire est Jean-François Hegel.

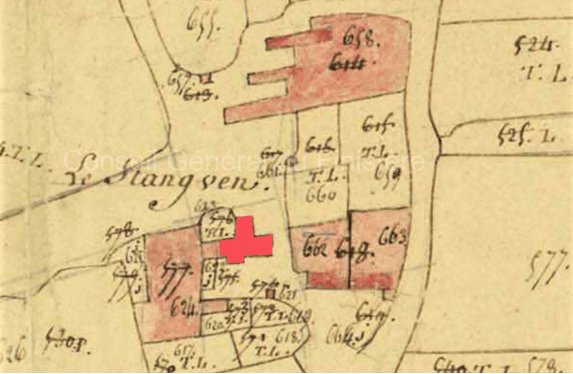

Les états de sections du cadastre de 1808 nous livrent les noms des propriétaires des village et manoir de Stangven en 1810 : les familles Hégel, Guillou Penanros et pour la tenue de Roz Penanrun, M. de Vincelles qui demeure à Quimper ; les chefs de familles locataires sont Jean le Cras, la veuve Yves Robigou, Louis le Garec et Claude Guillou de Stangquelfen.

La famille le Cras qui demeure alors à Stangven est issue de Julien le Cras, né à Kervarc’h et marié à Marie-Anne le Capiten de Névez, dʼoù descend un autre Julien né en 1747 et marié à Marie-Jacquette Quentel dont le fils Jean né en 1773 et marié en 1788 à Corentine le Guyader. Parmi leurs descendants qui vivent à Stangven dans les années 1820-1830 on trouve Marc Guillou, Jean-Marie le Cras et Marc le Cras marié à Marie-Jeanne Colliou.

Les recensements de 1841 et 1846 indiquent les noms des cultivateurs propriétaires à Stangven, les familles Ollivier, Garrec, le Cras et Cutullic, les journaliers ou domestiques, ainsi quʼun marin Louis Keraffrès et sa femme. Les enfants de Jérôme Beuz sont cités dans les états de sections du cadastre de 1846 comme étant aussi propriétaires de biens à Stangven.

Dans un bail à titre de ferme convenancière au village de Stangven daté de 1845, nous retrouvons les enfants (et leurs conjoints) de Pierre-Joseph-Marie-Marc-Antoine Guillou Penanros et sa femme Marie-Françoise Hégel cités plus haut : Monsieur Gustave le Guillou Penanros, propriétaire, mademoiselle le Guillou Penanros, aussi propriétaire, monsieur François le Guillou, médecin et dame Perrine le Guillou Penanros demeurant tous à Concarneau, monsieur Sylvain Peyron, négociant et dame Zoé le Guillou Penanros demeurant à Quimperlé, monsieur Joseph Bigot, architecte du département et dame Adine le Guillou Penanros demeurant à Quimper, monsieur Gustave Penanros, notaire et dame Mathilde le Guillou Penanros demeurant à Douarnenez (…)

En 1864, une tenue de Stangven est vendue par Marie-Claudine Guillou, veuve de Jean-Marie Ollivier, à Joseph-Marie de La Lande de Calan demeurant à Quimper, ce dernier héritera de Kerminaouët avant de devenir maire de Trégunc.

Famille Kerlan, le Saux et Mahec

Dans la même période, les cultivateurs Jean-Marie Kerlan et sa femme Anne Ollivier née à Tréméou en 1802 demeurent au village de Kerdalidec avant de sʼinstaller à Stangven. Leurs petits-enfants deviendront propriétaires dʼune partie du village de Stangven dont lʼancien manoir.

Jean-Marie Kerlan sʼest marié trois fois28 et trois enfants sont nés de lʼunion avec Anne Ollivier, sa troisième épouse : Jean, Marie-Françoise et Anne Kerlan, cette dernière se marie avec Jacob le Saux décédé le 4 avril 1862 à lʼâge de 36 ans, fils de Jean et Marie-Françoise Scaër de Stangven et au moins cinq enfants naîtront de cette union entre 1851 et 186129.

En 1886 sont recensés avec dʼautres familles Anne Kerlan, son fils nommé comme son père, Jacob le Saux né à Stangven en 1856, marié avec Marie-Perrine Daniélou de Névez née en 1858, leur fille Annette née en 1884 ainsi que Marie le Saux, (soeur célibataire de Jacob) et sa tante Marie-Françoise Kerlan.

En 1890 a lieu un partage anticipé par la veuve Anne Kerlan et en 1893 un bail à titre de ferme convenancière dʼune durée de neuf ans est signé avec M. le Guillou Penanros pour la période sʼétalant de 1894 à 1903.

Une vente aux enchères de la ferme de Stangven est organisée en 1910, acquise par Jacob le Saux et Marie-Perrine Daniélou pour la somme de 23 000 francs.

En lʼannée 1912 a lieu un partage anticipé par Jacob le Saux et sa femme pour leurs enfants. Cette même année, un contrat de mariage est établi entre Joseph Mahec et Annette le Saux (vue plus haut), ces derniers vendent des parcelles à la commune de Trégunc en 1931 pour lʼagrandissement de la route de Trégunc à Trévignon. Des photos aériennes prises dans les années 1950 ne permettent pas de se rendre compte de lʼétat de lʼancien manoir qui restera dans les mains de cette famille tout au long du XXe siècle.

Aucune représentation de ce manoir nʼest donc recensée ; pour se consoler, on peut imaginer quʼil ne devait pas présenter de particularité architecturale ou ostentatoire notable car aucune description ou témoignage ne nous est parvenu. En 1965, la rénovation de la bâtisse principale est réalisée, la base de la maison a été conservée et aujourdʼhui seules quelques vieilles pierres accolées à la maison attestent de l’ancienneté du lieu.

Remerciements à la famille Mahec (Kerlogoden) pour son aimable contribution

Notes

- La Réformation des feux de Bretagne de 1426 par Hervé Torchet. Un Jehan Scazre est aussi métayer au manoir de Kermadoué en 1426. ↩︎

- Les noms de famille et leur histoire de J.Y Plourin et P. Hollocou p. 120 ↩︎

- Cette bâtisse a fait l’objet de quelques articles notamment dans le Bulletin de la Société Archéologique du Finistère de 1907 par M. Villiers du Terrage puis par M. Patrick Kernévez dans son ouvrage Les fortifications médiévales du Finistère qui complète la description en citant d’autres auteurs, il écrit en guise de conclusion : cette enceinte paraît présenter certaines analogies avec les enceintes médiévales comme celle de Kergunus en Trégunc (…) Une utilisation plus ancienne de ce site a aussi été révélée par des fouilles. ↩︎

- Cette terre, appelée plus tard Kervégant, est restée à la branche aînée, au début du XVe, elle appartient à Catherine de Kerguégant (fille d’Hervé II et Elionor de Suguensou) et Henry du Juch (sr de Pratanroux en Kerfeunteun), elle passe par alliance aux de Ploeuc, ce n’est pas le cas de Kervichart qui appartient après 1430 à Guillaume de Kerguégant et sa femme Jeanne de Tréanna parents de Raoul de Kerguégant. Pour plus d’infos sur Kervégant voir l’ouvrage très documenté Manoirs de Scaër de Patrick Lebègue, association Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden (HPPR). ↩︎

- Dans sa Notice sur le château du Hénan éditée en 1907, le général Demimuid Treuille de Beaulieu prétend lire une inscription gravée (aujourd’hui totalement érodée) sur le porche d’entrée du manoir du Hénant : Raoul de Kervégant seigneur du Heznant et de Riec mais ceci est impossible pour plusieurs raisons et donc forcément contredit par les archives : inscription mal interprétée puisque déjà illisible ? Cette notice contient d’autres erreurs. ↩︎

- Charles (II) de Guer seigneur de la Porteneuve, du Parc en Rédéné, Kermaël en Moëlan et du Treff en Saint-Evarzec, fils d’Yvon de Guer et Anne de Ploeuc (qui font reconstruire le manoir de la Porte-Neuve en 1476) et petit-fils de Charles (Ier) de Guer mort en 1468. Il est convenu que Charles (II) soit décédé dans les années 1520 mais il apparaît bien vivant dans les documents avec sa femme Françoise de Kerguégant jusqu’en 1533. ↩︎

- Jacquette de Cornouaille, fille unique héritière de Jehan de Cornouaille seigneur du Hénant décédé en 1503, veuve de Louis de Malestroit seigneur de la Rivière (branche d’Oudon) puis remariée à Jacques de Cléhunault, elle meurt sans enfant avant 1530. ↩︎

- Ce moulin situé sur l’Aven (du côté est, appartenant autrefois à la paroisse de Riec) était comme son nom l’indique propriété des Rosmadec (Rosmadec-Goarlot ou Petit-Rosmadec qui portaient d’or à trois jumelles de gueules) possesseurs de la seigneurie de Riec depuis au moins le début du XIVe siècle, l’origine de ce moulin pourrait donc être très ancienne. Une autre version, “plus romantique”, estime que ce moulin doit son nom à la femme de François de Guer, Marie de Rosmadec (famille qui portait palé d’argent et d’azur de six pièces) qu’il épouse en 1549 : donner le nom de sa femme à un moulin ne relève pourtant pas d’une pratique très courante ! ↩︎

- Cette réformation de 1536, dont l’original a été perdu, nous est connue grâce à une copie du XVIIe ou XVIIIe siècle, réputée aussi pour ses erreurs de transcription. Kervichart appartient bien à Françoise de Kerguégant (puisque indiqué dame de la Porte-Neuve) et non à Jacquette de Kervégant comme inscrit. ↩︎

- Archives départementales du Finistère (AD29) cote 4E195/23 ↩︎

- Yvon (II) de Guer apparaît mineur en compagnie de sa mère Françoise de Kerguégant en 1539, seigneur de Kervichart et Coatmorvan (Mahalon), il décède vers la fin 1572 ou début 1573. ↩︎

- Aveu de Catherine de Quélen pour Kervichart daté du 20 septembre 1573.- Série B Lanriec – B1223 transcription Michel Floch, site Milamzer ↩︎

- Jérôme (ou Hiérosme) du Botdéru, baptisé le 30 mars 1590 à Plouay, s’était marié en premières noces le 10 novembre 1617 avec Louise Le Sénéchal – Preuves pour Saint-Cyr (1740) – Le grand-père de Jérôme, Louis de Botderff issu d’une vieille famille noble, prit le nom du Botdéru (derf ou déru signifiant chêne). ↩︎

- Marie de Guer, mariée à François Sallou, seigneur et dame du Treff (Saint-Evarzec), de Toulgoat (Saint-Yvi / Elliant), hérite entre autres des terres de la ferme du Treff à Trégunc, non loin de Stangven, au fief de Kervichart ↩︎

- Ou fief de l’Espran en Saint-Malo-des-Trois-Fontaines, aujourd’hui en Mohon, évêché de Saint-Malo ↩︎

- Preuves de noblesse Février 1740 – en ligne sur le site Tudchentil – Quant à Renée du Louet, elle se remarie au marquis François de Kergroadez. ↩︎

- Site Au delà de l’état-civil – 75 – Série P : P1560 p. 193 ↩︎

- Idem P1562 p. 75 ↩︎

- Voir l’article Les anciens moulins de Trégunc par Roland Picard ↩︎

- Claude-Joseph serait né à la Touche-Berthelot à Mohon en 1669, les registres d’état-civil, dont certaines pages manquent et d’autres sont abîmées, ne permettent pas de le confirmer. ↩︎

- Site Au delà de l’état-civil – 75 – Série P : P1560 p404. ↩︎

- Les aveux et les baux proviennent principalement de la cote 56J 3 des AD 29. ↩︎

- AD29 – cotes 11C15/3 et 11C15/4. ↩︎

- Dans les années 1770 et 1780, parmi les propriétaires de Stangven se trouvent Corentin Cadiou (également possesseur de biens à Trégonal), Jean Hervé, les enfants d’André Capiten, Charles-Jullien Prinsac 1, Yves Robigou, Jacques Aubert de Vincelles seigneur de Penanrun et les enfants de Louis Portal ↩︎

- Marié à Marie-Jacquette Quentel, leur fils Jean le Cras est né le 27 avril 1773 à Stangven décédé en 1846 marié le 11 novembre 1788 à Corentine le Guyader (1769-1853) dont Marie-Corentine-Julienne, Jean-Marie, Marie-Françoise et Marc. ↩︎

- Louis le Garrec de Névez marié depuis juin 1767 à Marie-Catherine Robigou, fille de Marc et Catherine Jaffrézic. ↩︎

- La famille le Guillou dite de Keromnes est présente à Coray au début du XVIIe siècle, certains membres ont changé le toponyme accolé à leur nom pour se différencier. La terre de Penanros située à Ergué Gabéric est censée avoir appartenu à la famille – la branche Guillou Penanros est donc cousine aux Guillou de Kerincuff, Keransquer et Kerambellec. ↩︎

- Premières noces avec Marie-Yvonne le Crast (sans enfant), les secondes avec Anne Jaouen dont un fils Jean-Marie demeurant à Pendruc. ↩︎

- Marie-Jeanne décédée le 28 mars 1865 à l’âge de 15 ans, Jacob, Marie, Anne mariée avec Alain Guillou habitent Kerdalé et Marc, marié avec Anne Dizet, demeure à La Motte. ↩︎

Sources

- État-civil de Trégunc : Généanet et registres.

- Sites Tudchentil et Milamzer.

- Elliant, Tourc’h, deux communes dans la Révolution de Jean-François Douguet, 1991

Bonjour,

Stangvenn ou Stangvein est probablement une erreur de scribe.

La prononciation est Stayenn ou plutôt Stain-yenn (“ain” comme en français “in”).

Ce serait à mon avis une variation dialectale de Stavenn, issu de la racine Staon (creux, vallon, palais de la bouche), avec le V prononcé Y, comme Ayenn pour Aven.