Le brûlage du goémon à Trégunc

Au XVIIIe siècle, la “soude” contenue dans les cendres d’algues entre dans la fabrication du verre mais la production bretonne est marginale et reste éphémère. Cette fameuse “petite soude” est en fait du carbonate de sodium qui permet d’abaisser le point de fusion du silicium, composant essentiel du verre, cela entraîne de notables économies de combustible, bois ou charbon ; mais sa production via le brûlage cesse avant la Révolution. L’iode est découvert fortuitement en 1811 par Bernard Courtois. Le mot grec iôeidês (violet) a donné le nom iode en référence à la couleur de ses vapeurs. L’iode présente un intérêt pour la photographie argentique mais surtout pour la médecine.

De 1830 à 1945, la teinture d’iode a été le principal aseptisant utilisé dans les hôpitaux français. Cette période couvre toutes les guerres de colonisation du XIX e siècle, la guerre de 1870, ainsi que les deux conflits mondiaux.

Étaler le goémon sur la dune

Avant d’être brûlé, le goémon d’épave était séché sur le sol sableux de la dune qui, ne retenant pas l’eau, convenait parfaitement ; cette opération arrêtait le processus de décomposition des algues. Le goémon était étalé sur la dune, retourné une à deux fois par jour, rassemblé en petits tas en fin de journée pour le protéger de l’humidité de la nuit et étalé de nouveau le lendemain. Après trois à quatre jours de manipulation, le goémon sec était entassé en meules (burtuillen), ainsi protégé de la pluie ou de la brume. Mouillé, il aurait perdu de ses qualités et de sa valeur.

Les fermiers qui avaient une charrette et un ou plusieurs chevaux transportaient rapidement et abondamment les algues sur la dune ; ceux qui n’avaient pas d’équipage et qui vivaient généralement dans les pentiez utilisaient une civière (raout), avec un rendement nettement inférieur.

« Le goémon était brûlé au printemps sur la dune »

Rémy Herlédan raconte qu’il fallait laisser un peu de goémon aux gens des pentiez. Les fermes qui avaient des terrains sur le littoral pouvaient l’étaler au plus près pour le faire sécher et repartir prendre un autre chargement et ainsi faire des rotations rapides, elles octroyaient un espace de séchage aux pentiez qui leur étaient rattachés.

Le goémon était brûlé au printemps sur la dune qu’on avait décapée par endroits à la pioche à écobuer pour creuser un lit parfois entouré de pierres ou de mottes. De la paille était étalée et enflammée, puis le goémon sec alimentait progressivement le foyer. Celui-ci devait se consumer lentement, la production d’iode nécessitait une température suffisante à faire fondre les cendres mais modérée, les iodures étant des corps très volatils.

À l’époque du brûlage, une fumée opaque envahissait la côte en répandant une odeur âcre et prégnante. Une fois le goémon brûlé, il restait un bloc de cendre fondue qui, refroidi et durci, devenait gris foncé, légèrement poreux ; ce bloc, improprement nommé “soude”, était cassé, mis en sac et transporté à l’usine de Penloc’h.

La “soude”, payée au poids et à la qualité du produit, constituait un revenu local important pour les fermes et surtout pour les pentiez de l’époque. Rémy raconte : Lorsque Gualbert accompagnait sa grand-mère à l’usine de Penloc’h pour toucher le revenu du travail du goémon, au retour, tous les deux passaient chez Paotr Touz, bar de Trévignon, pour acheter un rouleau de réglisse. C’était la récompense du travail accompli. À cette époque, on vivait dans la misère, on manquait de tout, il y avait beaucoup de veuves de marins, pas de sécurité sociale. En hiver, souvent on ne pouvait pas aller en mer. Chaque marin avait un second port d’attache, c’était une ferme dans laquelle il donnait le coup de main pour certains travaux, notamment pour les récoltes qui demandaient une main-d’œuvre abondante : les pommes de terre, les betteraves ou les pommes qu’on utilisait pour faire du cidre en grande quantité. Certaines années à Kerboden, on a fait jusqu’à deux cents barriques de 220 l. On ne buvait que du cidre. En échange de ces travaux, les marins disposaient d’un lopin de terre et pouvaient emprunter le cheval et le matériel pour le cultiver, ce qui leur permettait d’avoir une petite basse-cour, un peu de grain pour la nourrir, des pommes de terre et autres légumes. Lors des travaux à la ferme, ils bénéficiaient des repas et la nourriture était parfois abondante. C’était une forme de solidarité entre gens de campagne et gens de mer.

Sur la photographie réalisée au début du XXe siècle, deux brûleurs de goémon s’activent à proximité de Karreg Velen. Ils avaient installé leur chantier directement sur des rochers à peu près plats. La photographie de droite a été prise au même endroit en 2016.

Autres témoignages

Yvonne Cornec aidait ses parents à ramasser le goémon, à partir des mois d’octobre-novembre, à proximité de Porzh Forn, de Porzh Billieg ou de Planjer, le goémon de Porzh Mouzec ne convenait pas au brûlage. Le père d’Yvonne, depuis sa plate, coupait le goémon sur les rochers. Les hommes lançaient aussi des crocs à goémon munis d’une corde qui permettait de le ramener au rivage. Le goémon était remonté sur la dune à l’aide d’une civière, tâche pénible pour Yvonne et sa mère. La récolte était entassée durant tout l’hiver dans une grande meule de deux à trois mètres de long et autant de large. Yvonne se rappelle qu’au retour du beau temps, vers le mois de mars, le goémon qui avait commencé à se décomposer dans la meule était étalé à la fourche sur la dune. Une fois sec, il était mis en un tas allongé et brûlé. La Pointe de Trévignon était envahie de fumée et d’odeur désagréable. Un jour, en voulant aider mes parents et mettre du goémon dans le feu, je suis tombée dans le foyer et me suis gravement blessée à la main. Quand tout le goémon avait brûlé, il restait des blocs de soude que l’on déposait dans un grand garage à la Pointe. L’usine de Penloc’h venait chercher la soude qui servait à fabriquer de l’iode.

Francis Richard témoignait également de cette période qu’il avait connue ; on brûlait le goémon dans des trous que l’on creusait dans la dune et que l’on entourait de pierres pour empêcher le sable d’y tomber. Cela se faisait entre Karreg Velen et la chaumière de Feunteun Aodou. Aux beaux jours quand le goémon brûlait, de la mer, on voyait toute la côte enfumée.

Une réglementation interdisait d’allumer les fours à goémon quand les vents venaient de la mer et portaient la fumée sur la terre. En cas de changement de direction du vent qui aurait porté les fumées vers la terre, il fallait éteindre le four au bout de deux heures. Le souvenir de l’odeur de la fumée de goémon venant de la côte qu’évoquent les anciens laisse à penser que cette règle ne devait pas être respectée à la lettre, comment pourrait-il en être autrement quand les vents dominants soufflent vers la terre.

Sur Tachenn Vian à Pendruc, entre le blockhaus et la mer, une roche, plus élevée avant-guerre, gênait les tirs de la mitrailleuse ou des canons, elle a été arasée par les Allemands et servait de four à goémon après la guerre.

Le four à goémon de Pendruc

À Pendruc un four profond de cinquante cm environ et entouré de pierres mises débout dépassant d’autant du sol était installé sur la dune. Ce four était orienté suêt-noroît (sud-est / nord-ouest), il mesurait cinq à six mètres de long. Un passage marqué dans la dune (photo) indique le chemin emprunté pour sortir le goémon de la plage et le mettre à sécher

Marcelle Furic et Yvette Guernalec rapportent leurs souvenirs de la récolte du goémon à Pouldohan : Il y avait une période favorable pour la récolte du bon goémon. Les places étaient chères sur la dune de Pors Breign, pour le brûlage des algues, chacun avait un trou dans le sable. La soude était vendue à l’usine de Penloc’h et c’était bien payé. Un dicton en breton disait : Avel, glav, bezhin à Korn Pav, fortun à Penloc’h (vent, pluie, goémon à Korn Pav, fortune à Penloc’h). C’était un travail important pour les gens du littoral avec parfois quelques bagarres pour un lieu de récolte ou de brûlage. Ces activités étaient réglementées durant l’occupation.

Lorsque les algues se faisaient rares sur la côte, les goémoniers prenaient leur chaloupe et allaient les chercher dans des endroits moins fréquentés en prenant parfois des risques considérables.

Le naufrage du Bossuet

Le mercredi 6 mars 1889, huit personnes à bord de la chaloupe Bossuet n° 1095 du port de Concarneau avaient rejoint l’île des Moutons pour charger des algues. L’équipage était ainsi composé : le patron Toussaint Péron, le matelot Yves Richard et sa femme Philomène Péron, sœur de Toussaint Péron, accompagnés de deux de leurs enfants, un garçon Yves, mousse de treize ans et une fille de onze ans, Maurice Pelleter et son fils Marc et enfin le matelot Christophe Rioual, tous originaires de Trégunc.

La récolte de goémon était très abondante et la chaloupe chargée excessivement était difficile à manœuvrer ; malgré le vent et la mer démontée, elle faisait route vers la côte. Vers 16 heures, à un mille et demi de la pointe de la Jument, une lame a embarqué par l’arrière et la chaloupe a sombré ; quatre personnes se débattaient dans le goémon flottant à la surface de l’eau. Yves Richard a tenté de secourir sa femme et a sombré avec elle. Le bateau Saint-Joseph de Guillaume Le Bris de Penprat (Trégunc) a foncé dans le tas de goémon et sauvé Christophe Rioual, le seul rescapé de ce naufrage.

La plupart des corps ont été retrouvés en mer au mois d’avril ; le 14 mai 1890, le tribunal civil de Quimper a ordonné la transcription de jugement déclaratif de décès des marins du Bossuet.

La veuve de Toussaint Péron restait sans ressources, avec la charge d’une aïeule de soixante-dix-huit ans et de cinq enfants, dont une fille de douze ans et un bébé de sept mois. Des dons furent sollicités, à remettre aux journaux ou à M. de Chamaillard, maire de Trégunc à l’époque. Un riche négociant de Paris a adopté la plus jeune des orphelins Richard, une fillette de trois ans et demi.

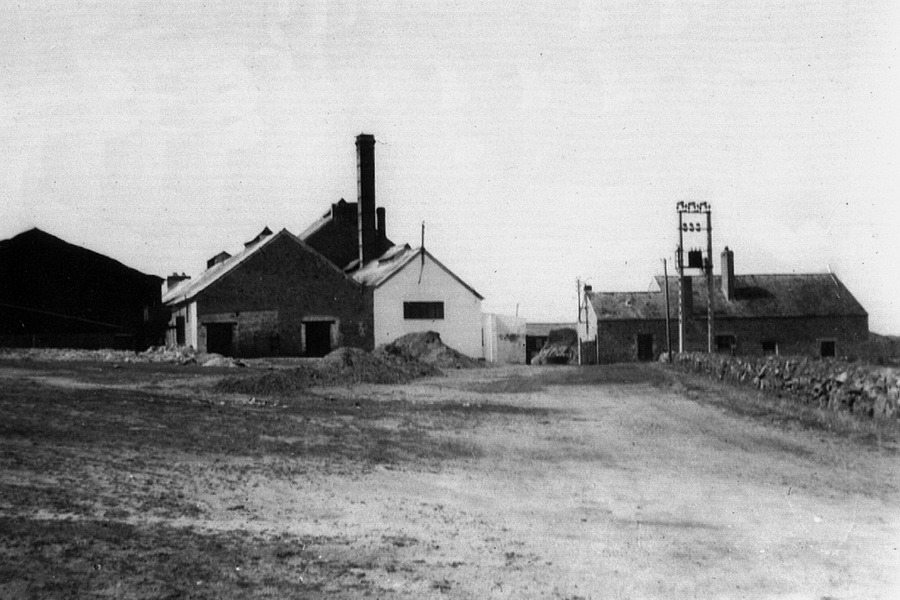

L’usine à iode de Penloc’h

La première usine extrayant l’iode à partir des cendres de goémon a été inaugurée au Conquet en 1829. L’usine à iode de Penloc’h n’apparaît pas sur le cadastre dit “napoléonien” de Trégunc réalisé en 1845, à cette époque les dunes étaient pâturées.

À Trégunc, le goémon était séché et brûlé à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Les cendres solidifiées étaient transportées par bateau vers les usines du Pays bigouden. Marcel Gautier dans ses Notes sur la géographie de l’iode indique l’existence d’un modeste atelier à Penloc’h en Trégunc, avant 1914 ; des chercheurs allemands y expérimentaient l’extraction de l’iode, ceci jusqu’à la Première guerre mondiale.

Après la guerre, André Normand, avocat, décida de reprendre l’activité d’extraction de l’iode. Plus tard, en 1931, il fonda la Société de Traitement Chimique des Algues qu’il a continué à gérer. Elle était approvisionnée par les goémoniers locaux. Peu à peu, l’activité s’est développée, l’usine s’est agrandie et modernisée, elle a employé jusqu’à une quinzaine de personnes.

Rémy Herlédan, quand il était élève de l’école de Saint-Philibert, a eu l’occasion de visiter cette usine de fabrication de l’iode. Le laboratoire de l’usine, avec ses fioles, ses bonbonnes et ses tubes, impressionnait les écoliers. Deux chauffeurs faisaient fonctionner la chaudière. Jean Michelet de Trévignon était employé permanent de l’usine. Et le père d’Yvonne Cornec a été également chauffeur, dix années durant.

Une tonne de soude donnait environ dix kilos d’iode. Les employés de l’usine étaient exposés aux diverses émanations de produits plus ou moins dangereux et corrosifs. Leurs mains étaient devenues violettes.

Tous les résidus de fabrication de l’iode étaient déversés dans l’étang tout proche. Les enseignants et les élèves de l’école de Saint-Philibert avaient observé que les grenouilles vivant à proximité de l’étang n’étaient pas normales. Certains batraciens possédaient jusqu’à neuf doigts sur les membres postérieurs, voire des pattes surnuméraires.

La visite de l’usine à iode

En 1941, l’usine est visitée par un ingénieur de la Poudrerie nationale du Moulin-Blanc. Il rédige son rapport en ces termes : L’usine de Penloc’h est installée tout à fait sur le bord de la mer et près d’une petite anse pour recevoir les soudes par bateaux.

Les soudes sont concassées dans un broyeur mécanique et sont lessivées dans deux batteries de bacs chauffés par la vapeur, où l’épuisement se fait méthodiquement. Les concentrations, chauffées également par la vapeur, se font dans trois bacs et sont conduites de manière à recueillir séparément le chlorure de sodium et le chlorure de potassium. Les sels sont passés dans une essoreuse et lavés.

La désulfuration est terminée à chaud et le précipité essoré et lavé. La précipitation se fait au chlorate de soude ; l’iode recueilli sur des filtres à vide est lavé et passé à la presse hydraulique.

L’iode brut obtenu titre 96 % et l’iode mono sublimé 99,5 %, le reste étant de l’eau, ce qui correspond à la qualité dite bi-sublimée.

L’usine est capable de produire 12 000 à 15 000 kg d’iode par an mais, cette année, elle ne produira qu’environ 5 000 kg. L’usine est dotée d’une chaudière de 75 m3 qui produit la vapeur pour les chauffages et de deux moteurs à huile lourde qui donnent la force motrice.

Cette usine compte parmi les mieux installées, surtout pour la région Sud-Finistère ; les contrôles de fabrication sont bien suivis à tous les stades.

Le ravitaillement se fait par camions, avec quelques difficultés en ce moment, principalement pour le charbon. Depuis le commencement de la campagne, l’usine a été arrêtée deux fois par manque de charbon ; elle possède actuellement de quoi marcher en janvier, mais il est nécessaire qu’on l’approvisionne sans tarder pour jusqu’au milieu de mars que doit durer la campagne actuelle. L’usine est rattachée à l’office de répartition des charbons de Nantes qui fait bien parvenir des bons de livraison, mais ils restent non livrés. L’usine n’a pas reçu de mazout depuis le 1er septembre, mais nous avons indiqué au directeur que le mazout deviendrait difficile à lui procurer ; il a d’ailleurs déjà songé à remplacer ses moteurs par des moteurs électriques et nous nous efforcerons de l’aider à réaliser la transformation.

Le ravitaillement en matières premières présente les mêmes difficultés que dans les autres usines ; dans la région, la récolte du goémon était concurrencée fortement par la pêche, il n’y a pas véritablement de goémoniers de profession, mais des pêcheurs qui font accessoirement la récolte des algues. La pêche étant très ralentie en ce moment par la pénurie de carburant, et même interdite depuis quelques jours, l’industrie de la soude de goémon en profitera sans doute.

Enfin, le directeur de l’usine nous a exprimé aussi l’avis que la dispersion des usines ne pouvait que nuire à la production surtout dans la période difficile actuelle.

Jean Rostand

En 1949, Jean Rostand, célèbre biologiste, a entamé des recherches sur les anomalies des grenouilles de Trévignon. Il n’a pas vraiment déterminé les causes de ces malformations. Il a constaté que leur nombre a décru assez rapidement depuis le début des observations en 1949. Certaines personnes se demandent encore si ces anomalies n’étaient pas dues à la pollution de l’étang par les résidus qui y étaient déversés.

Pendant la guerre 1939-1945

L’usine à iode a fonctionné pendant la guerre 1939-1945, toujours sous la direction de M. Normand. Au début de l’occupation, l’usine tournait au ralenti, la côte était contrôlée et les dunes minées ne permettaient guère le séchage du goémon. À partir de 1943, les Allemands se sont intéressés à la production de l’iode utilisé comme antiseptique, notamment pour le front de l’Est, la teinture d’iode ayant la particularité de ne pas geler à basse température. L’occupant a incité les pêcheurs locaux à reprendre l’activité goémonière, mais ceux-ci, vu les risques encourus, n’étaient pas très enthousiastes.

Le dernier vestige de l’usine à iode de Penloc’h (à gauche) deviendra la Maison du littoral (à droite), inaugurée en 1989

Nommé maire de la commune en 1943 par le régime de Vichy, M. Normand collaborait avec l’occupant. Ses relations lui permirent d’obtenir que des jeunes du secteur de Trévignon, indispensables à la récolte du goémon et au travail à l’usine de Penloc’h, ne soient pas envoyés en Allemagne au titre du STO (Service du Travail Obligatoire). La production d’iode restait néanmoins assez limitée. À la Libération M. Normand a précipitamment quitté la commune, il a été jugé pour faits de collaboration ; l’usine s’est arrêtée peu de temps après, le brûlage du goémon aussi.

L’usine à iode de Dourveil

Une autre usine à iode fonctionnait à Dourveil (Névez), la famille Méhu, originaire du Pays bigouden, était responsable de l’entreprise, elle habitait à Saint-Philibert. Lorsque cette usine a été démantelée, les matériaux sont longtemps restés sur place puis ont été récupérés pour bâtir des hangars agricoles dans le voisinage. Cette usine en ruines a été mise en vente en 1937 pour une valeur de 1000 F, ayant autrefois servi d’usine d’industrie chimique pour le traitement de la soude, sise au village de Kercanic, lieu-dit Dourveil (sous partie de la parcelle n°510 section G du cadastre de Névez).

« À l’arrivée des nouveaux produits pharmaceutiques américains, les usines cessèrent la production d’iode les unes après les autres. »

Dès la fin du XIXe siècle, l’iode extrait des algues a été fortement concurrencé par celui provenant des gisements de nitrate du Chili, abondant et facile à extraire. Cependant, les usines à iode bretonnes bénéficièrent de mesures protectionnistes jusqu’au début des années 1950. Mais à l’arrivée des nouveaux produits pharmaceutiques américains, elles cessèrent la production d’iode les unes après les autres, la dernière à Penmarc’h en 1953. Seules quelques-unes se tournèrent alors vers l’extraction d’alginates. Les extraits de végétaux marins sont très présents dans notre vie quotidienne ; l’agar-agar (E406), les carraghénanes (E407), les alginates (E400) sont produits à partir de végétaux marins (algues rouges pour les deux premiers, algues brunes pour les troisièmes).

Rémy Herlédan se souvient de la reprise du séchage du goémon à Trégunc au milieu des années 1960, pendant deux ans, à plus petite échelle. Sur la plage de Don, le goémon était alors chargé dans les camions avec la fourche hydraulique du tracteur. Hélène Le Reste faisait le lien entre les ramasseurs et l’usine de Penmarc’h où des tonnes de goémon seché ont été livrées.

Après le naufrage de l’Érika (décembre 1999), le pétrole est venu souiller les côtes de Trégunc. Un an plus tard les rochers ont été nettoyés au détergeant et à haute pression. Cela pourrait être une des raisons de la raréfaction du goémon constatée de nos jours. Une autre raison peut être évoquée : avec les changements climatiques la zone des fucales se modifie.

Et aujourd’hui…

Aujourd’hui, sur les côtes de Trégunc, les goémoniers ne se précipitent plus, tôt le matin, pour saisir les tas d’algues déposées par la mer. Seuls quelques amateurs viennent y chercher de quoi amender un jardin ou un petit carré de terre.

Sources

- Usages et règlements locaux en usage dans le Finistère, JM Limon, 1852 (bnf.fr)

- La récolte de goémon et l’ordonnance de la Marine, Desouches Marie-Jacqueline, Annales de Bretagne. Tome 79, n° 2, 1972. (www.persee.fr)

- Notes sur la géographie de l’iode, Marcel Gautier

- Mémoire de Tréguncois, Robert Sellin, 2004

- Ces algues qui nous entourent, René Péres, IFREMER

- Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences. 1952 (gallica.bnf.fr)

- Les témoignages d’Yvonne Cornec, Francis Richard, Rémy Herlédan, Charles Leroux, Henri Pleuven, Marcelle Furic, Yvette Guernalec et Michel Guéguen

- Cueilleur de pioka, Maurice Tanguy, Ma Bro n° 12

- Les goémoniers du Léon, Pierre Arzel, ArMen n° 7

- Les bulletins municipaux de Trégunc

- Le journal Le Finistère (archives départementales du Finistère)

- Quelques sites internet consultés en décembre 2016 :

– seaus.free.fr/spip.php?article130

– fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Courtois

– plozevet.hypotheses.org/2905

– https://patrimoinedesabers.fr/PdA/www.patrimoinedesabers.fr/landeda/histoires/213-les-fours-a-goemon-de-landeda.html

– culturesciences.chimie.ens.fr/content/les-algues-une-laquo-agroressource-raquo-davenir-893

– delanglais.fr/Pospoder/porspoderexpo%20dossier/html/metiergoemon.html