La seigneurie de Kervern

La discrète ferme de Kervern, peut-être moins connue des Tréguncois que des Névéziens, ne laisse pas le passant s’imaginer qu’elle fut naguère le siège d’une petite seigneurie, les anciens du secteur racontent que Kervern était un relais de chasse.

En gras les noms des propriétaires avérés ou de leurs conjoints apparaissant pour la première fois dans le texte, les extraits de publications ou d’originaux sont en italique.

La première mention connue du manoir de Kerguern date de 1420, il se trouve parmi les neuf maisons nobles de Trégunc recensées dans le dictionnaire d’Ogée1, elle apparaît aussi dans la réformation des feux de Bretagne de 1426 à Trégunc, alors possédée par Jehan Kerguern, ses métayers sont Guillaume an Gouff et son fils Yvon2.

Pol Potier de Courcy dans son armorial édité au milieu du XIXe siècle nous livre le nom de l’héritière de Kerguern et de son conjoint : Jean Corfineau époux de Tiphaine, dame de Kerguern exempt de fouages par lettres de 1440.

Notons que le nom Corfineau (tout comme Corfinaoult, Carman, Cormault, Corfinac ou encore Loppineau) est le résultat d’une altération du patronyme breton Corffmau. Cette petite erreur de transcription, dont l’origine est incertaine, est reprise dans la quasi-totalité des armoriaux et ouvrages historiques, c’est pourquoi nous le retrouverons écrit de différentes manières dans le texte ci-dessous. Corffmau et sa variante Corfmao, se rencontrent principalement aux alentours de Morlaix.

Revenons en 1426, à Moëlan la réformation nous apprend qu’Alain Corffineau est noble homme d’une lignée et a été armé à es mendements de Monseigneur2 (le duc), cette famille vient donc d’être anoblie et ce, à la suite d’un événement survenu le 13 février 1420 : le duc de Bretagne Jean V est enlevé par des hommes envoyés par Marguerite de Clisson qui souhaite installer son fils héritier du Penthièvre, Olivier de Blois, à la tête du duché. En réaction, la duchesse Jeanne de France lève une armée dirigée par l’amiral Jean de Penhoët qui libère le duc le 5 juillet de la même année. Ce dénouement a eu entre autres conséquences l’anoblissement de certains roturiers présents dans cette armée et c’est le cas de Guillaume Corffmau (père supposé d’Alain) engagé comme archer3.

En 1480 et 1494 des chefrentes sont dues à la seigneurie de Coatcanton en Melgven par le seigneur de Kerguern, un autre Jehan de Kerguern qui comparaît en tant qu’archer à la montre de l’évêché de Cornouaille de 1481 mais s’agit-il cette fois d’un Kerguern ou d’un Corffmau ? un seigneur pouvait sous certaines conditions prendre le nom et les armes de la seigneurie d’une de ses aïeules, de sa mère voire de son épouse et pouvait se qualifier du nom de sa terre, il n’est pas exclu que ce soit le cas ici.

La réformation de 1536 fait apparaître Jacques Corffmau : Jacques de Cormault sr de Kerguern, de Moulen4, fils de Guillaume Corffmau décédé vers 1540 et de Jeanne de Beaucours, seigneur et dame de Kerascouët en Moëlan5, il est marié à Adélice Droniou. Jacques est absent à la montre générale de Cornouaille d’avril 1554 où il est nommé mais se présente à celle de l’évêché de Cornouaille en 1562 : Jacques Carman seigneur de Kerguern, dit faire corselet suivant sa déclaration.

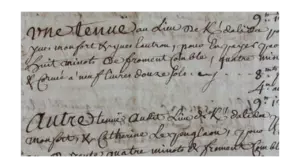

Dans un acte de baptême de la paroisse de Melgven daté de 1589, Jan Kervern de Trégunc apparaît comme témoin, il est accompagné de Peronelle Kervern, les signatures à la suite de l’acte nous montrent qu’il s’agit de Jan Corffmau seigneur de Kervern (et de sa fille ?), fils de Jacques, il est marié à Louise de Kerroc’h, dame de Lesmadec, du nom de cette terre à Peumerit6 dont ils font reconstruire le manoir vers 1580.

En 1612, Louis Corffmau, écuyer, fils de Jan, est seigneur de Lesmadec, Kerascouët, du Stang en la Forêt, trêve de Fouesnant7 et de Kervern où il réside avec son épouse Jeanne Tanguy. Louis rend aveu en 16198 pour des biens situés à Nizon, Névez, Beuzec et la Forêt. En 1636 il est présent à l’arrière-ban9 et deux ans plus tard on le retrouve rendant aveu pour le morvoux. Arthur le Beux écrit dans ses notes Louis Corfineau, sieur de Kerven rend aveu à l’abbé Paul de Gondi du droit de Morvoux qu’il lui doit10.

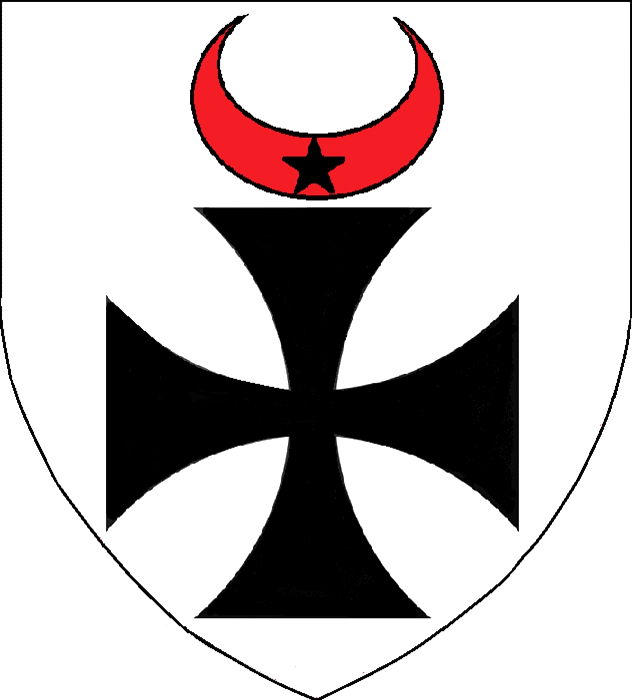

Les armes de Kervern nous sont inconnues mais celles de la famille Corffmau sont inscrites dans les armoriaux et nobiliaires sous le nom de Corfineau : d’argent à la croix pattée et alésée de sable accompagnée en chef d’un croissant de gueules chargé d’une étoile d’argent. Georges Monot dans ses carnets précise : pour la branche du Stang l’étoile est de sable (comme représenté ci-dessous) et nous avons vu que le Stang, (manoir de la Forêt-Fouesnant sur la vieille route de Quimper) appartenait à Louis Corffmau seigneur de Kervern.

En 1654 est cité Cristophle Corffmau, fils de Louis, né vers 1620, écuyer et désigné comme étant le seigneur de Kervern11, marié à Marguerite de Kermellec fille du seigneur voisin de Kerminaouët, qualifiée de dame de Penquelen à Riec puis de Kermerrien, manoir en Moëlan acquis avant 1648 par son père Morice de Kermellec.

Le manoir de Lesmadec est resté dans la famille mais il est saisi et vendu judiciellement, révélant ainsi l’endettement de son propriétaire, voici un extrait de l’aveu de Gilles le Forestier nouveau seigneur de Lesmadec en 168112: Toutes lesquelles maisons et héritages ci-dessus déclarés sont dépendants dudit manoir de Lesmadec situé en ladite paroisse de Peumerit et ledit sieur Forestier les possède par acquêt judiciel d’autorité du siège présidial de Quimper-Corentin le vingt-septième avril 1675, vendus par décret sur écuyer Cristophle Corffmao sieur de Quervern et de Lesmadec.

Le manoir de Kervern est lui aussi saisi et vendu, il appartient en 1678 à Pierre Chevé, abbé de Saint-Maurice Carnoët : C’est à savoir, le lieu noble et manoir de Kervern, appartenances et dépendances, contenant sous maisons, jardins, hangar, cour, aire, pourpris et courtils environ deux journaux de terre (…) Iceux héritages possédés sous ledit seigneur abbé de Saint-Maurice à fief amorti pour lui en payer et à ladite abbaye, quinze deniers monnoie, une livre de cocure et trois têtes d’ail de chefrentes, lods et ventes le cas advenant4

La seigneurie avait des possessions, des droits et percevaient des chefrentes dans plusieurs paroisses environnantes : dans les villages de Kervraou, Kerloch, du Rest et de Keriquel à Trégunc, Kercannic en Névez, à Penhoat-Cadol en Melgven et dans deux autres villages de Nizon.

Voici un extrait de la déclaration de la fille de Cristophle, Louise Corffmau datée du 8 avril 1680, elle demeure au manoir de Kervern après qu’il a été racheté. Ce passage concerne une pièce de terre située à Nizon et confirme la saisie des avoirs de son père : Icelle échue et advenue à ladite dame de Kervern par l’avoir retiré par prémesse14 jointement avec le manoir de Kervern saisi et vendu sur écuyer Cristophe Corfmao son père, et chargé envers sa majesté de huit livres dix sols monnoie outre lods, ventes et rachats et autres devoirs que la nature du fief requiert (…).

Un autre aveu est rendu le 25 mars 1682 par Cristophle Corffmau à la seigneurie de Coatconq : Ce jour vingt et cinquième mars 1682 devant nous notaires royaux jurée et reçue en la cour royale de Concq, Fouesnant et Rosporden avec submission y jurée a comparu écuyer Cristophle de Corffmao seigneur de Kervern, Lesmadec et autres lieux faisant tant pour lui que pour damoiselle Louise de Corffmao sa fille, demeurant ledit sieur de Kervern en son manoir de Kervern en la paroisse de Trégunc15. Même s’il se qualifie toujours de seigneur de Lesmadec, la vente de ce dernier a donc permis d’améliorer la situation financière du seigneur de Kervern.

Louise se marie à François de Boisbily sieur des Salles après 1690, il est issu d’une vieille famille noble des environs de Saint-Brieuc, âgé d’environ quarante ans et veuf16, il est présent lors d’un baptême en février 1693, qualifié d’écuyer, seigneur des Salles et de Kervern.

Cristophle Corffmau décède à l’âge d’environ 74 ans et le 15 avril 1693 il est mis dans la tombe de Keranevel17 (tombe appartenant à la seigneurie de Keranevel en Melgven située dans l’église paroissiale de Trégunc), les archives de la Cour royale de Conq mettent en lumière sa succession vacante en mars et avril 1694.

Le 22 mars 1700 dans l’église paroissiale de Trégunc a lieu le baptème de Jan fils légitime d’Yvon Richard et de Marie le Marec de la métairie noble de Kervern.

Louise Corffmau décède le 18 décembre 1712 qualifiée de dame des Salles et du Boisbily, elle est inhumée le lendemain dans la tombe du manoir de Kervern en l’église de Trégunc et moins de six mois plus tard, le 10 mai 1713 François du Boisbily la rejoint, il avait environ 64 ans.

Au début du XVIIIe siècle le cultivateur Jean le Cabon et sa femme Jeanne Hémon habitent Kervern, dans la même période, on commence à voir apparaître de façon récurrente le nom de Marie-Anne de Boisbilly en tant que marraine dans les actes de baptême à Trégunc, il s’agit de la fille de François de Boisbilly et Louise Corffmau, née à Trégunc vers 169218, elle se marie à Vincent-Joseph le Rouge, chevalier, seigneur de l’Isle et Kersenant à Trémel19, elle hérite de Kervern au décès de ses parents.

Un moulin à vent existait à Kervern, on le trouve cité dans un aveu de 1673, il se trouvait dans une parcelle nommée Ros An Mellin Avel20 située près de la route, le moulin apparaît sur la carte de Cassini datée du milieu du XVIIIe siècle (ci-dessous) mais pas dans les cadastres napoléoniens de 1808 et 1845 (hormis dans la toponymie), il n’existe donc déjà plus au début du XIXe siècle. A la fin du mois d’avril 1710 a lieu le baptême de Marie-Perrine, fille de René Alot et Perrine le Bozec, meuniers du moulin à vent de Kerguern et le 22 juillet 1711, celui de Marie-Madeleine, fille de Philippe Inquellou et de Marie Kerguélen du même lieu.

Marie-Anne du Boisbilly est veuve depuis 1755, elle meurt à Morlaix où elle est enterrée à Sainte-Mélaine le 31 juillet 1767 à l’âge d’environ 75 ans, le manoir et ses dépendances passent à l’un de ses (nombreux) enfants, René-Marie le Rouge, né en 1732 à Trémel, il se marie à Duault la veille de Noël 1760 à Marie-Hyacinthe-Louise de Kerguélen, fille du seigneur de Kergoat en Melgven de sept ans sa cadette.

Le 20 juillet 1772 on retrouve Marie-Hyacinthe citée dans un bail à ferme pour Kervern21, elle apparaît alors veuve, le manoir, ses terres et dépendances sont baillés à Michel le Garo et sa femme Louise le Courant.

En octobre 1786 sont célébrées les noces de Joachim-Michel-René-Hyacinthe le Rouge, fils de René-Marie et Marie-Hyacinthe de Kerguélen, né le 3 juin 1763 au château de Kersenant, il devient enseigne des vaisseaux du roi, qualifié d’écuyer seigneur de Kersenant, du Marchalach (en Plestin) et de Kervern, marié avec Thérèse-Anne Fortunée le Bihan de Kerdréoret de la trêve de Saint-Eutrope, paroisse de Plougonven, de cet union naît un fille en août 1787 qui ne connaîtra pas son père décédé peu de temps après à l’hôpital militaire de Port-Louis.

Le 13 juillet 1789, Marie-Hyacinthe de Kerguélen veuve communière et douairière de messire René-Marie le Rouge vivant seigneur de Kersenant, Kervern et autres lieux, demeurant ordinairement au prieuré de Locmaria près Quimper et tant actuellement en sa terre de Kervern en la paroisse de Trégunc, se trouve en compagnie des notaires de la sénéchaussée de Concarneau et d’Allain Even et sa femme Catherine Tanguy pour entériner un bail à ferme pour le manoir et métairie de Kerverne avec leurs maisons, logements, vergers, terres chaudes et froides, prés et prairie et généralement tout ce en dépend y compris la lande du Guermeur autrement dite de Quefrel ou Parc En Otter située en la paroisse de Nizon à l’exception de la maison principale dudit manoir de Kerverne couverte d’ardoises22. À cette époque d’autres personnes résident à Kervern notamment Jean Goyec (prob. laboureur) et sa femme Marie l’Hélias, ils marient leur fils durant l’été 1790.

Kervern n’a pas été saisi en période révolutionnaire et dans les états de sections du cadastre napoléonien de 1810, Marie-Hyacinthe de Kerguélen y est dénommée Madame de Lillerouge23 elle est inhumée le 27 juin 1818 à Morlaix à l’âge d’environ 80 ans.

Un partage des biens est réalisé à Morlaix le 27 janvier 1821 dont ceux hérités par Hyacinthe-Gabrielle le Rouge fille de Joachim-Michel et Thérèse-Anne le Bihan, mariée à Marc de Ploesquellec24, juge de paix décédé en janvier 1823 à l’âge de 42 ans, ils habitaient Lannion, Kervern fait partie de cet héritage.

Les 28 novembre et 5 décembre de l’année 1821, leurs avoirs situés dans des communes du sud-Finistère25 sont vendus au sieur François-Marie Faugeyroux26 négociant puis papetier à Cascadec en Scaër, marié à Marie-Jeanne du Pays de Kernabat depuis 1808, ils demeurent dès 1815 au manoir de Keranevel à Melgven situé non loin de Kervern. Les biens situés à Trégunc n’apparaissent pas mais il est indiqué à la fin de l’acte : le surplus des titres étant aux mains du sieur Prouhet ; il s’agit de Joseph-Marie-Corentin-Hyacinthe Prouhet, notaire à Trégunc.

Kervern sera resté la propriété de la même famille durant au moins quatre siècles. Thérèse-Anne-Bonnaventure le Bihan est enterrée le 12 janvier 1841 à Loguivy-Les-Lannion à l’âge de 80 ans et sa fille Hyacinthe-Gabrielle, le 27 décembre 1879 dans la même commune, elle avait 92 ans.

En 1845 nous trouvons Kervern, acquis par vente en 1840, tout comme la propriété de Keranevel, aux mains d’Ernest-Marie-Prosper Harscouët, vicomte de Saint-Georges27 marié à Mathilde-Marie-Henriette le Corgne de Bonabry, il sera élu maire de Melgven, les biens passent ensuite à l’un de ses fils, Ernest Harscouët né en 1832 et à sa femme Anne-Marie Brossaud de Juigné épousée en 1862. Un des enfants, Louis-Ernest Harscouët né à Nantes en 1873 (23 août) prend la succession (marié à Marie-Antoinette de Hillerin). Son fils René-Ernest Harscouët de Saint-Georges né en 1904 devient propriétaire à son tour. Keranevel et Kervern appartiennent ensuite à Gislaine Harscouët de Saint-Georges et Robert de Monti de Rezé son mari.

Les exploitants de la ferme de Kervern

Les recensements du XIXe siècle nous indiquent le nom des gens ayant travaillé la ferme de Kervern, en 1841 on y trouve Jacques (alias Jacob) Calvez, sa femme Marie-Louise Gallic et leurs enfants, ils quittent Kervern pour Kerhalon.

Dès 1846 y sont recensés Mathieu Morvézen originaire de Nizon, sa femme Marie-Anne Pezennec et leurs enfants. Mathieu meurt à Kervern le 14 septembre 1855 âgé de 68 ans. Son fils Yves prend la suite, né le 4 janvier 1814 à Nizon il est marié à Anne Sellin. Le 25 janvier 1858 il perd sa femme, elle avait 37 ans et le 4 juin de la même année sa mère décède âgée de 69 ans.

Le 15 mai 1867, son fils aîné Yves Morvézen né le 7 janvier 1844 se marie à Marie-Agathe Barillec de Trégunc née en 1841. Yves Morvézen père disparaît à Kervern le 3 juillet 1872, suivi de quelques jours par son fils Yves décédé le 20. Marie-Agathe se remarie avant 1876 à Yves Garrec, les enfants de cette famille recomposée sont Yves Morvézen né en 1868, Jean-Marie-René Morvézen né en juin 1870, Joseph Garrec né en 1875 et son frère Jérôme né en avril 1881. La famille habite Kervraou dès 1885.

La ferme est ensuite exploitée par la famille Madic. Henri Madic est né le 9 septembre 1855 au village de Brénilio à Scaër, sa mère est une Landrein issue d’une famille de meuniers (voir le Moulin-mer), il demeure à Pont-Aven et se marie à Nizon en 1884 avec Marie-Isabelle Maurice dont il aura un fils, Henri, né à Kervern le 24 janvier 1886. Marie-Isabelle meurt en mai 1890 à l’âge de 24 ans, Henri se remarie à Marie-Jeanne Sellin de Nizon et décède en 1919. Son fils aîné, Henri vu plus haut, reprendra la gestion de la ferme, il se marie avec Christine Berthou de Nizon née en 1896, on les retrouve recensés avec leurs enfants en 1926 et 1931, après le décès de Christine, Henri se remarie à Marie-Anne Canévet.

Aujourd’hui, la ferme est exploitée par la famille Merrien, et ce depuis 1959.

Construction ancienne à Kervern

Dans la cour de la ferme se trouve une vieille bâtisse orientée à l’est, probablement l’une des plus anciennes de Trégunc, ses murs nous démontrent qu’elle a subi de nombreuses transformations mais ne semble pas avoir été modifiée depuis 1845, le pignon gauche (côté nord) est peut-être le plus intéressant, il porte toujours les corbeaux en granit d’une cheminée dont le conduit, le linteau le supportant et le carré ont disparu mais aussi d’autres traces architecturales qui pourraient nous en apprendre davantage.

En comparant les cadastres napoléoniens de Trégunc de 1808 et de 1845 on constate que des modifications ont été effectuées entre ces deux dates, notamment la disparition d’une proéminence sur l’arrière du bâtiment visible sur la photo (situé au c

entre du plan de 1808), un article daté du milieu des années 1970 l’explique : Cet ancien manoir abrite actuellement une porcherie, son appareillage, ses ouvertures peuvent le faire remonter au XVIe siècle, il est de plan rectangulaire, à deux niveaux. On accédait à l’étage par un escalier en vis situé sur l’arrière dont on ne voit plus que le noyau et les premières marches. Les fenêtres de l’étage étaient à meneaux : les amorces en sont visibles sur les linteaux. La belle porte en tiers-point est moulurée d’un chanfrein. La couverture en tuile est une bonne initiative car elle sauve momentanément les bâtiments en les mettant hors d’eau28.

Plan du cadastre de 1808

Sur le plan de 1808 apparaît une autre construction orientée au sud (le logis principal ?), à l’arrière on y remarque une construction qui peut aussi faire penser à une tour d’escalier, cette construction se trouvait à l’emplacement de la maison d’habitation actuelle, qui ne date elle, que du début du XXe siècle.

Sources et annotations

- Le dictionnaire historique et géographique de Bretagne de Jean Ogée – 1778.

- La réformation des feux de Bretagne de 1426 par Hervé Torchet.

- Preuves de Dom Morice tome II Rolle de montre de la retenue de Jehan de Penhouet Admiral de Bretagne (col.1016). Le seigneur de Keymerch (et Kergunus) faisait aussi partie de cette armée, pour plus de précisions voir le site : le culturézine d’Hervé Torchet : montre de l’amiral de Penhoet pour la libération du duc.

- Résumé du XVIIIe siècle de la réformation de 1536 – Moulen : il peut s’agir ici du moulin à vent de Kervern : douze ans plus tard, le même Jacques Corffmau rend aveu pour le manoir et moulin de Kerascouët en Moëlan.

- En 1536, le manoir de Kerascoët en Moëlan appartient à Guillaume Corffmau, fils de Tanguy descendant d’Henry Corffmau marié à Jehanne le Digouëdec, décédé en 1485 qui eurent un fils nommé également Henry, auteur de la branche de Keranguen, seigneurie en Clohars.

- Lesmadec, ce manoir existe toujours et a pour particularité d’avoir son pigeonnier au-dessus du porche d’entrée.

- Louis Corffmau aussi seigneur du Bourgneuf en Melgven ? (près Locmaria en Saint-Yvi), Marguerite (ou Marie) de Corfinao mariée à Ollivier de Guernisac et Françoise de Corfmao mariée à Jean le Coëtrisiou sieur de Kerdalaez en Irvillac possèdaient des biens dans le secteur de Locmaria En Hent. Dans ses recherches Patrick Lebègue (de l’association Hppr) estime pertinemment que les dates font d’elles des sœurs de Louis.

- Répertoire A.D Loire-Atlantique en ligne – Chambre des comptes de Bretagne : B 1235, aveux collectifs.

- Arrière-ban 1636 – Juridiction de Concq, Fouesnant et Rosporden – du 2 octobre 1636 – Ecuyer Louis de Corfmau, seigneur de Kervern, Lesmadec demeurant au manoir de Kervern en Trégunc dit avoir 150# en terre noble et offre contribuer.

- D’après les notes d’Arthur le Beux, bibliothèque de l’évêché. L’abbé cité est Jean-François-Paul de Gondi. Voir aussi l’article de Pierre Moutel concernant le morvoux sur le blog des Amis du Patrimoine ou dans le Ma Bro n° 8 p11 ainsi que le texte écrit par Dom Placide le Duc dans son histoire de l’abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé

p362.. - La noblesse de Bretagne devant la chambre de la Réformation 1668-1671 : arrêts de maintenue de noblesse – famille de Kermellec. Dans son ouvrage Moëlan en Cornouaille Gabrielle Meuric-Philippon met un René Corfinaoult seigneur de Kervern et Kerascouët en 1660 (pas de sources).

- Terrier de la Réformation des Domaines, site au delà de l’état civil Série P – P1693 p33, la cause de l’endettement nous est inconnue.

- Pierre Chevé abbé de Saint-Maurice de 1650 à 1678, sous-prieur de l’abbaye de Prières, Ordre de Citeaux au diocèse de Vannes, dernier abbé régulier. (diocèse Quimper) – Fief amorti : on entend souvent par là des fiefs dont le service a été abonné à un devoir annuel ou à un droit modique de mutation en faveur des laïques (…) on donne aussi le nom de fiefs-amortis à ceux qui ont été concédés en franche-aumône aux ecclésiastiques parce que en est amorti tant qu’ils restent dans les mains de ceux à qui ils ont été concédés de cette manière. Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, Vol. 74.

- Prémesse ou droit lignager : droit qui permettait aux membres d’une famille de retirer (racheter) un héritage qui fait l’objet d’une vente en remboursant à l’acquéreur le prix d´achat de celui-ci, cela permettait de protéger ses biens en cas de problèmes financiers de façon à pouvoir les transmettre aux générations suivantes. Ce droit pouvait se présenter sous plusieurs formes.

- AD 53J5 Aveu du village du Rest à Trégunc rendu par Cristophle Corffmau seigneur de Kervern pour son devoir de comport à la seigneurie de Coatconq le 25 mars 1682.

- François de Boisbily est veuf d’une fille de la famille de Cacaret de la région de Quimperlé qui apparaît dans les actes d’état civil de Riec qualifiée de dame des Salles et de Boisbily, elle serait décédée fin 1690.

- Ceci est étonnant car le manoir de Kervern possédait aussi une tombe dans l’église de Trégunc. Au début du XVIIe siècle le seigneur de Keranevel était Charles Gouin marié à Julienne Marion, cette dernière était la fille de Maurice Marion seigneur de Kerhuel en Plonéour marié à Catherine Corfinao, faut-il y voir un rapport?

- Pas de date précise du fait de la disparition des actes de décès de Trégunc pour la période s’étalant de 1690 à 1692 inclus.

- La trève de Trémel, paroisse de Plestin, diocèse de Tréguier située à une vingtaine de kilomètres de Morlaix

- Ros Ar Veil Avel, parcelles 324 et 325 du cadastre de 1845

- A.D 29 11C 15/3 (p27)

- A.D 29 4E 54/59

- de l’Isle le Rouge, du nom de son mari et de l’une de ses possessions, ceci permet de reconnaître la branche et de se différencier des autres familles au patronyme identique

- Marc-René-Maurice de Ploesquellec, fils de Paul-Joseph chevalier de Kernéguez et de Etiennette-Josephe-Pauline Roland dame de Kerloury, né à Lannion le 21 janvier 1781, ondoyé le 24 puis baptisé le 3 avril

- A.D 29 8Q5/17

- Jean-Baptiste-François-Marie Faugeyroux – Voir Rétrospective historique de la papeterie de Cascadec en Scaër site Historial du Grand Terrier ainsi que le site Généalogies des familles papetières de Bretagne et de Normandie

- Voir l’article de Louis-Pierre Lemaître sur Keranevel dans Les manoirs de Melgven Bulletin de la Société Archéologique du Finistère de 1994 p319.

- Précisions apportées par Roland Picard, président de l’association des Amis du Patrimoine : Ces documents (l’article et deux photos noir et blanc) réalisés en 1976 (+ou- 2 ans) proviennent d’un dossier intitulé “Pré inventaire du patrimoine et des sites” établi par la commission régionale d’Inventaire de Bretagne sous la direction de Françoise Hamon, secretaire régional pour le compte de la DDE du Finistère. Paulette Le Croc était maire de Trégunc à l’époque, elle a remis ces documents à l’association. L’enquête a été effectuée par Patrick Le Louarn de l’Atelier régional du paysage de Rennes.

Autres sources

Les noms de famille et leur histoire de Jean-Yves Plourin et Pierre Hollocou – Ed. Emgleo Breiz

Consultation des sites des archives numérisées du Finistère, Côtes d’Armor et Morbihan, l’état civil, la Série B, les recensements et les notes de Georges Monot. BVMM (Rennes, bibliothèque municipale).

Site Historial du Grand Terrier

Fastes et malheurs de la Bretagne ducale 1213-1532 de Jean-Pierre Legay et Hervé Martin – Ouest-France université

Nobiliaire et armorial de Bretagne de Pol Potier de Courcy – Editions régionales de l’Ouest Mayenne

Remerciements à Marcel Solliec et aux familles de Monti et Merrien pour leur collaboration, une pensée particulière pour Robert de Monti et Jean-Marcel Merrien qui nous ont quittés il y a peu.