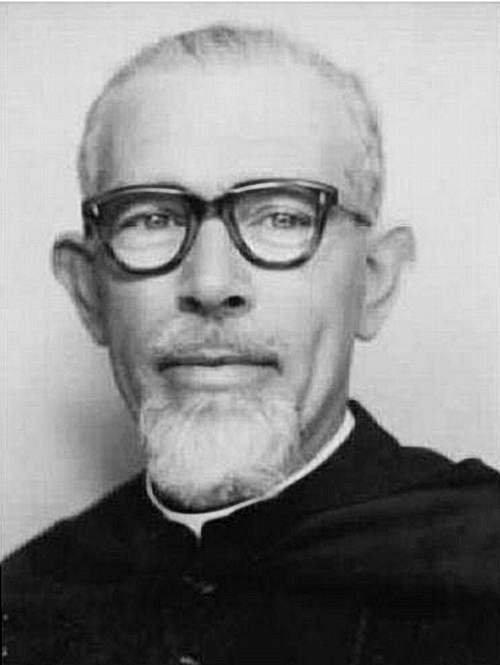

Ernest Canévet prêtre des Zoulous

Depuis 2017, une venelle de Trégunc, située entre la rue de Pont-Aven et la place Beaujean, porte le nom d’Ernest Canévet. De nombreux piétons l’empruntent, mais que savent-ils de la vie hors du commun de cet homme ?

Ernest Canévet voit le jour le 19 septembre 1907 rue de Pont-Aven à Trégunc. Il est le quatrième enfant d’une fratrie de cinq. Son père, ouvrier aux chantiers nautiques, pratique la pêche à la sardine en saison. Sa mère et sa sœur Marie sont couturières.

Ernest fréquente l’école publique de garçons jusqu’à l’âge de quatorze ans. C’est un élève brillant et le directeur encourage ses parents à lui faire poursuivre des études. Leurs revenus sont modestes, ils n’en ont pas les moyens. Alors, sur les conseils de l’abbé Yves Grall, il intègre le séminaire de Pontmain dans la Mayenne. Sa vocation s’y étant affirmée, il poursuit sa formation au sein de la congrégation des Oblats de Marie-Immaculée (OMI) à Jersey.

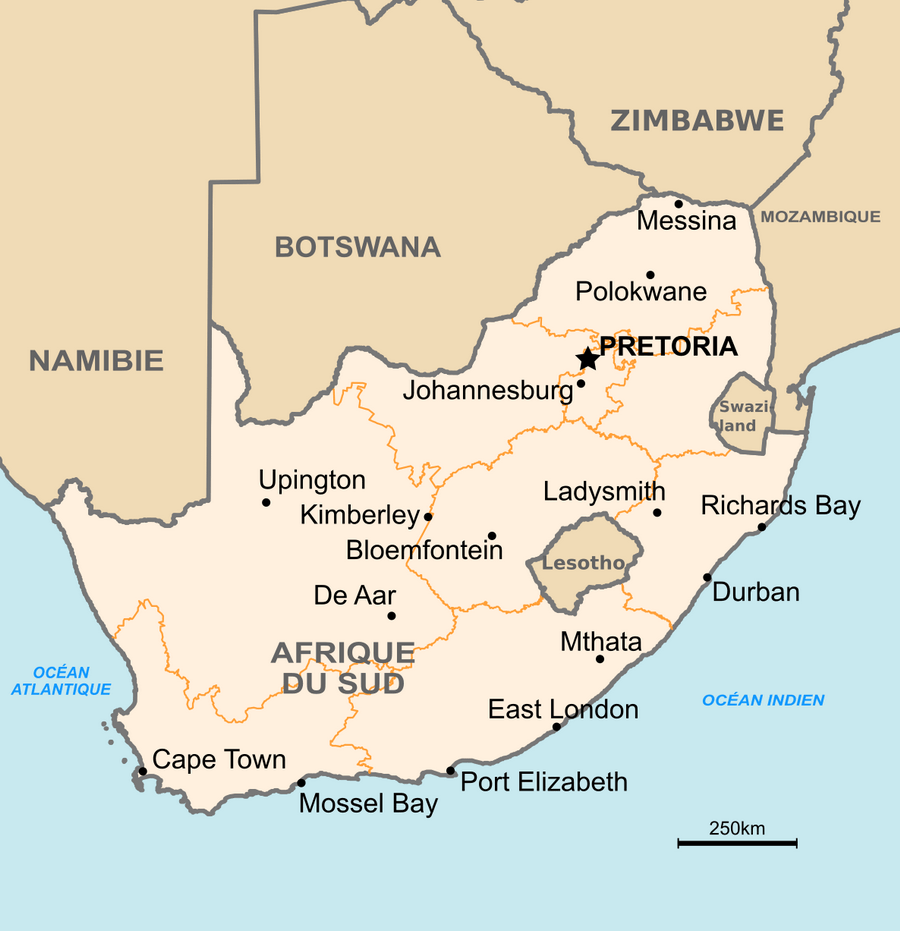

Il effectue son noviciat à Solignac près de Liège en Belgique, où il sera ordonné prêtre en 1932 par monseigneur De Lalle, vicaire apostolique de la région du Natal en Afrique du Sud, venu en Europe recruter de jeunes prêtres pour les affecter à des missions africaines.

C’est ainsi que le Père Canévet quitte Trégunc le 3 septembre 1933, embarque au Havre pour Le Cap en Afrique du Sud où il arrive le 8 octobre. Affecté aux missions zoulous, il part pour la ville de Ladysmith.

Dès son arrivée, il est chargé de l’évangélisation d’un territoire grand comme trois fois la Bretagne, la province du Natal. C’est alors qu’il découvre l’apartheid qui sévit dans le pays. Il l’écrit à sa famille : « Je distingue autour des villes les locations où les Noirs sont relégués. Les Blancs leur ont construit des maisons de briques où les pauvres doivent payer peut-être dix fois la valeur. Ils ne peuvent prétendre à aucune position dans le commerce ou l’industrie. Il ne leur reste que des petits gagne-pain, des métiers inférieurs qui les gardent dans leurs misères physiques et morales… »

Les années passent, il fonde plusieurs missions dans les territoires bantous, plus particulièrement chez les Zoulous. À chaque affectation, outre son travail de prêtre, il s’évertue malgré les difficultés à contruire écoles et dispensaires. Il apprend leur langue. Il combat la ségrégation raciale (apartheid), il lutte pour l’émancipation des peuples noirs. Les Zoulous connaissent ses nombreuses actions et le tiennent en très haute estime le considérant comme un « papa », ce qui le protège des autorités politiques et d’éventuelles poursuites devant les tribunaux.

Lors de sa dernière visite à sa famille en 1956, durant ses quelques mois de vacances, il se rend à Rome. Sa notoriété est telle qu’elle est parvenue jusqu’au pape Pie XII qui, voulant s’informer sur les missions africaines, le reçoit en audience.

Ernest Canévet est aussi un éminent linguiste, il a notamment traduit huit langues ethniques et rédigé leur grammaire. Ses travaux font encore référence dans les écoles et les lycées et ses ouvrages sont reconnus dans les universités.

En 1957, Ernest Canévet crée la mission de Clermont dans la banlieue ouest de Durban. Pendant la construction de son presbytère, il demeure dans la sacristie de la cathédrale.

En 1960, il intègre définitivement la mission de Clermont et projette d’y construire une très grande église dans le style zoulou traditionnel. Autour de cette église, il prévoit des écoles, un dispensaire et des habitations pour les pauvres. Son grand projet obtient l’accord de tous.

Mais un drame vient arrêter le cours du destin du père Canévet. Un de ses amis relate l’évènement à la famille :

« La veille de sa mort, ma belle-sœur, moi-même et les enfants avions été voir le Père pour lui porter ses légumes de la semaine, son auto était en réparation. Nous avions pris le thé avec lui et il nous racontait la tragédie qui avait eu lieu trois jours auparavant. Vers trois heures de l’après-midi, le ciel s’est couvert de gros nuages noirs et l’orage commençait à gronder. C’est une chose qui n’arrive pas en plein hiver. Le Père était dans son bureau lorsque la foudre est tombée sur le toit de sa maison. Il a vu comme une boule de feu qui, ensuite, est allée droit sur une salle de classe où il y avait une quarantaine d’élèves et l’institutrice. La moitié de la classe a été terrassée, une douzaine a éprouvé un choc terrible dont deux ont été paralysés temporairement au bras et un enfant de douze ans est mort quelques minutes après dans les bras du Père qui avait accouru en toute hâte. Je crois que cela l’avait beaucoup bouleversé et lui avait donné un grand choc. Il nous disait avoir tout à faire le lendemain dimanche et il ne pouvait penser prendre quelque aliment avant trois heures de l’après-midi. Le dimanche soir, il s’était plaint d’un fort mal de tête et le lendemain le garde zoulou qui veillait sa maison pendant la nuit – car il avait été volé plusieurs fois – ne l’entendant pas sonner la cloche de six heures, est venu pour le réveiller et l’a trouvé mort dans son lit. »

(Kannadik de Trégunc – Août 1962).

Ernest Canévet décède le dimanche 29 juillet 1962 à l’âge de 55 ans. Le pape Jean XXIII est informé de son décès. Il délègue son nonce apostolique, monseigneur Hurley, archevêque de Durban, pour le représenter aux obsèques que le pape a voulues pontificales. Son corps est exposé pendant quarante-huit heures à la cathédrale de Durban. Toutes les ethnies viennent, à pied, à vélo, en car ou en train, se recueillir devant la dépouille. Le 1er août, ses obsèques suivies par plus de sept mille personnes sont grandioses. Noirs, Blancs, personnalités civiles, politiques ou religieuses sont réunis dans le cortège. Du jamais-vu en Afrique du Sud à cette époque !

Ernest Canévet est enterré discrètement à Cedara, à cent kilomètres de Durban, dans un coin de terre du jardin de la congrégation OMI, loin de sa terre natale où il aimait à revenir.

Puisse sa modeste venelle nous rappeler qui était Ernest, « le seul Blanc parmi les Noirs », tel qu’il aimait à se définir.

Cet article a été rédigé d’après des textes de Robert Sellin et Pierre Marant, des articles du Kannadik de Trégunc ainsi que des travaux de recherche de Maurice Tanguy.