De la mer à la mine

Ils quittent la région pour s’en aller à la mine. Quand la sardine ne donne plus, des ouvriers et des marins-pêcheurs dans la misère mais avec l’espoir d’une vie meilleure rejoignent les mines du Pas-de-Calais. Après les promesses mirifiques vient le temps des désillusions.

En 1901 déjà, « le poisson avait donné quelques inquiétudes. Les bancs de sardines rallient généralement nos baies au commencement de juin et, cette année-là, ils ne les visitèrent qu’à la fin de juillet. En 1902, ce fut plus grave encore, tout juin et juillet s’écoulèrent sans sardines.1 »

Les Filets Bleus

Lʼannée 1904 a été particulièrement mauvaise pour la pêche à la sardine. À Concarneau, la première fête des Filets Bleus a lieu le 10 septembre 1905 ; cette œuvre de bienfaisance est administrée par un comité composé de personnalités concarnoises et de notables parisiens qui lui donneront une dimension nationale. La vente aux enchères d’œuvres d’artistes-peintres permet d’alimenter un fond de solidarité pour venir en aide aux familles vivant dans la misère, touchées par la crise sardinière qui sévit toujours.

La catastrophe de Courrières

En 1906, La Compagnie des mines de Courrières est, avec celle de Lens, la plus importante du Pas-de-Calais. Le 10 mars, les sirènes retentissent, dans un puits de la compagnie, une violente explosion vient de se produire, combinaison dʼun coup de grisou et dʼun coup de poussier. Se précipitant des corons, les femmes viennent aux nouvelles. Les sauveteurs mineurs tentent de pénétrer dans les galeries pour aider les survivants à sortir. Les ingénieurs s’interrogent, les actionnaires s’inquiètent : l’arrêt de l’exploitation est préjudiciable à leur profit. Cette catastrophe cause la mort de 1099 personnes, asphyxiées ou brûlées, notamment sur les territoires de Billy-Montigny, Méricourt, Sallaumines et Noyelles-sous-Lens. Certaines familles de mineurs sont décimées.

Lʼincendie sʼest propagé sur cent-dix kilomètres de galeries. Vingt jours après la catastrophe, treize rescapés sont remontés à la surface, ils ont survécu en mangeant les chevaux et la nourriture trouvée sur les mineurs décédés. À la suite de cette catastrophe, une grève éclate sur tout le bassin houiller, elle dure jusquʼen mai : les mineurs obtiennent des augmentations de salaires, lʼinstauration du repos hebdomadaire et lʼamélioration de la sécurité. Une nécropole située à la frontière des communes de Billy-Montigny et de Méricourt abrite dans une fosse commune (le « silo ») les corps de 272 mineurs non identifiés.

Au pays noir, le grisou a exterminé les équipes de mineurs et le personnel manque, il faut remplacer les travailleurs morts et poursuivre l’exploitation des mines. Cʼest entre autres parmi les pêcheurs, les ouvriers et les paysans bretons qui connaissent la misère que lʼon vient recruter des mineurs pour combler les pertes humaines.

Octobre 1907

En ce mois d’octobre 1907, à Concarneau, les chaloupes sardinières désarment toutes, le mauvais temps qui dure depuis plusieurs jours les empêche de sortir du port. Cette année encore, seulement quelques mille de sardines ont été débarqués. Voilà déjà cinq années que les valeureux marins-pêcheurs des côtes bretonnes et vendéennes pêchent très peu de sardines, elles se font rares et les cales des chaloupes restent désespérément vides. Les conserveries ferment les unes après les autres, la crise engendre une vague de chômage qui touche des milliers de marins-pêcheurs, d’ouvriers et de sardinières des conserveries.

Au début du mois, des représentants des mines de Courrières et de Liévin, dont un maître-porion retraité, arrivent à Concarneau. Parcourant le pays de Douarnenez à Concarneau et d’Audierne à Quimperlé, ils viennent embaucher les ouvriers, les paysans et les marins-pêcheurs réduits à la misère.

Aux mines de Courrières, selon les recruteurs, les candidats ont lʼassurance de trouver du travail, les salaires sont ainsi fixés : 4,50 F pour une journée de huit heures et 6 francs pour une journée de dix heures. Les femmes et les enfants de plus de treize ans peuvent également être embauchés. Les frais de voyage sont pris en charge par la compagnie qui octroie en outre dix francs dʼargent de route, ce sont des avances qui seraient retenues par petites mensualités sur les salaires. Chaque année, le mineur pourra bénéficier dʼun congé payé de vingt jours à raison de 3 F par jour.

C’est un véritable exode de la population masculine. À la fin du mois d’octobre 1907, sept cents hommes, seuls ou avec femme et enfants, ont quitté leur contrée pour rejoindre le nord de la France, la région de Lens et de Nœux-les-Mines ; ils sont originaires de Concarneau, Trégunc, Beuzec-Conq, Lanriec, Melgven, Fouesnant, La Forêt, Rosporden, Bannalec, Scaër… De nombreux marins de Trégunc, mi-pêcheurs, mi-cultivateurs, n’ayant aucun espoir de s’employer pour l’hiver qui vient, se laissent tenter par les promesses des agents racoleurs. En vareuses bleues et sabots de bois, le cœur gros, ils abandonnent leur barque, la mer et le port pour rejoindre la région de Courrières, un long voyage en train, l’espoir d’une vie plus sereine. D’autres préfèrent se diriger vers Saint-Nazaire pour se faire embaucher dans les chantiers de la Loire.

Désillusions

Pêcheurs, ouvriers, cultivateurs se retrouvent dans la région lensoise, certains sont hébergés comme pensionnaires chez des mineurs mariés à raison de 32 F la quinzaine, d’autres, qui font venir leur famille en demandant à l’administration les moyens de transport, peuvent espérer habiter une maison dans les corons. Bientôt, c’est une véritable colonie bretonne qui s’installe au pays minier et elle ne cesse de grandir au fil de nouvelles arrivées.

dans Le Progrès du Finistère du 1er nov. 1907

« Dès le lendemain de leur arrivée, les nouveaux venus reçoivent un numéro. On leur indique le puits vers lequel ils doivent se diriger : il est cinq heures du matin. Chacun reçoit un casque de cuir épais, la barrette, une petite lampe à benzine, une pelle et un pic […] Les voici enfermés dans une étroite cage grillagée qui n’en finit pas de descendre dans l’obscurité de plus en plus épaisse.22 » Huit heures durant, le travail est pénible, l’atmosphère moite et étouffante. La pause du milieu de la matinée est la bienvenue. À treize heures trente, les mineurs remontent et croisent l’équipe suivante.

Le jour de la paie, le logeur des pensionnaires passe en premier et empoche son dû, c’est la coutume. « Ainsi après une quinzaine de travail payée 35,40 F, il ne me reste plus que 3,40 F », raconte un immigré scaërois. Dans la mine, les gens sont payés en fonction du travail effectué et les Bretons ne sont bien souvent employés que comme manœuvres payés 4 F par jour, parfois bien moins. Mal nourris, mal logés, considérés comme des étrangers, ils ne sont pas toujours bien accueillis par la population du Nord ; ils parlent breton, ne connaissant pas ou peu le français. Le froid de l’hiver s’installe, la vie est monotone et l’envie de revenir au pays hante les esprits.

Ce nouveau mode de vie ne convient pas aux expatriés bretons, loin de leur famille et de leur port d’attache, les premiers retours se font dès la mi-novembre puis le mouvement s’amplifie. En masse, les mineurs bretons désespérés demandent la résiliation de leur contrat et sollicitent leur rapatriement pour eux et leur famille auprès du Conseil général qui habituellement prend en charge les frais de déplacement des indigents ! Mais bientôt, devant l’augmentation des dépenses, le ministère de l’Intérieur invite le département à ne plus délivrer de moyens de transport.

La colère gronde au sein des groupes bretons pour réclamer l’exécution des promesses faites. Lors d’une tentative de grève, ils ne sont pas soutenus par les autres mineurs et la direction n’hésite pas à embaucher des mineurs belges pour les remplacer. Pour se nourrir, il faut bien redescendre au fond.

Certains, traités de paresseux par les directions des mines, quittent le nord de la France par leurs propres moyens, souvent à pied, pour tenter de rejoindre leur village natal en passant par la capitale. Les retours ne sont pas aisés, faute d’argent. D’autres restent dans le Pas-de-Calais, le temps d’accumuler une somme suffisante pour le voyage vers le Bretagne. Les demandes de secours sont renouvelées auprès de la préfecture d’Arras et du ministère du travail à Paris, sans succès. Les engagements étant verbaux, aucun recours ne peut être exercé contre ceux qui ont trompé les marins. Ils sont nombreux à s’être arrêtés à Paris, à vagabonder, à espérer une solution pour leur permettre de revenir en Bretagne. Ils couchent sur les bancs dans la rue ou dans la gare Montparnasse. Quelques compatriotes installés à Paris leur offrent la soupe qui leur permet de tenir. Les départs se font au compte-gouttes.

Exil obligatoire ou consenti ?

Les exilés bretons ont connu des destinées très variées ; seuls ou en famille certains se sont rendus dans le Pas-de-Calais puis sont revenus en Bretagne, c’est le cas d’une famille Rioual domiciliée à Trégunc en 1911 dont le père était marin, la benjamine était née en 1907 à Hersin-Coupigny. D’autres se sont installés définitivement dans le pays minier, voire y ont fondé une famille.

Les dénombrements de la population de Trégunc et de quelques communes de la région lensoise montrent que certaines personnes originaires de Trégunc demeurent dans le pays minier en 1911 et plus tard.

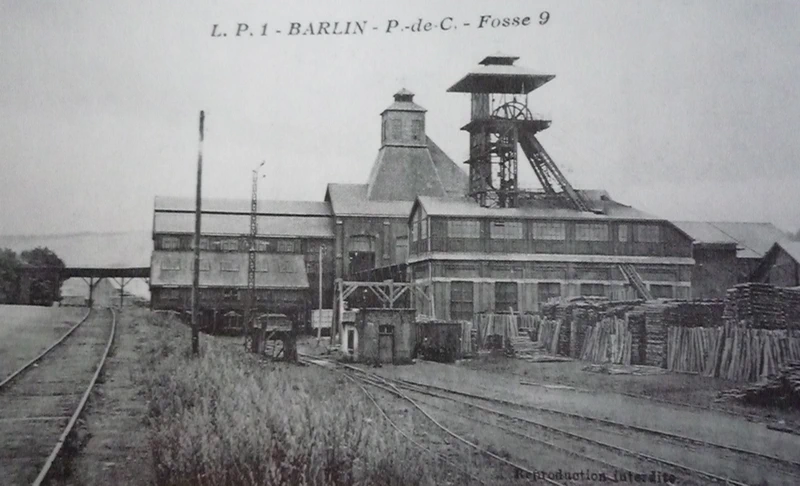

Jean-Marie Colin est né le 3 janvier 1883 à Keryoualler en Trégunc. Inscrit maritime au quartier de Concarneau, il épouse Marie Jeanne Le Bihan le 29 mai 1907 à Trégunc. Le couple déménage dans le Pas-de-Calais, sans doute à Barlin, où Jean-Marie décède le 19 novembre 1908 en sa demeure rue Corneille. Un enfant naîtra à Trégunc après ce décès. En 1911, il est hébergé au bourg de Trégunc par son oncle et sa tante.

Félix Pochard (prénommé en réalité Théodore Marie Auguste Félix) est né à Trégunc le 24 juin 1863 d’Adolphe Marie Narcisse (1830-1895) et d’Émilie Joséphine Milin (1837-1889). Le 7 janvier 1891, à Pont-Aven, Félix épouse Agathe Lamarre née à Paris en 1867. Ils ont quatre enfants, Joséphine en 1891, Georges Emmanuel en 1894 et des jumeaux Lucien et Francine qui décèdent quelques jours après leur naissance en 1896. En 1906, ils habitent au bourg de Trégunc, Félix exerce le métier de voiturier, Agathe celui de couturière. Après la catastrophe de Courrières, la famille migre dans le Pas-de-Calais et, en 1911, on retrouve le père, la mère et Georges à Hersin-Coupigny, coron n° 9. Ils hébergent en outre un pensionnaire bordelais. Félix est forgeron à la fosse n°9 de Nœux-les-Mines. Georges devient houilleur à la fosse n°5 de Barlin. Il est incorporé dès le début du premier conflit mondial en 1914, tué à lʼennemi le 7 avril 1916 dans la Meuse. Son nom figure sur les monuments aux morts de Barlin et de la compagnie des mines de Vicoigne-Noeux-Drocourt. Félix Pochard décède en 1920 à Barlin.

Guillaume Richard, né à Trégunc en 1888, dont les parents sont cultivateurs à Curiou, est également mort pour la France, disparu dans la Somme en 1916 ; son nom figure sur le monument aux morts d’Hersin-Coupigny.

Louis Le Goc est né le 20 juin 1900 à Saint-Philibert en Trégunc, fils d’Yvon, marin-pêcheur, et de Josèphe Furic, couturière. En 1907, à la suite de la désastreuse saison de pêche à la sardine, les parents de Louis Le Goc quittent la région concarnoise et vont habiter à proximité de Nœux-les-Mines dans le Pas-de-Calais. Yvon Le Goc, houilleur, décède le 22 mai 1912 à lʼhôpital de Nœux-les-Mines, Louis nʼa que douze ans.

Lors de son recensement militaire, Louis Le Goc demeure à Boulogne-sur-Seine où il exerce la profession de cuisinier. Il sʼengage volontairement le 1er août 1917, au titre du dépôt de la Flotte, pour la durée de la guerre. Il est envoyé en congé le 2 août 1920. Rappelé à lʼactivité militaire le 10 février 1940, il est démobilisé le 4 juillet de la même année. Résistant, Louis Le Goc est arrêté à Paris et déporté le 12 mai 1944 de Compiègne vers Buchenwald (matricule 49700). Louis Le Goc décède le 18 mars 1945, il est déclaré « Mort en déportation » par un arrêté du 31 mars 1994.

Yves (Yvon, Laurent Marie) Glémarrec, né en 1874 à Lanriec, boucher de métier au Passage, se marie le 22 août 1900 à Lanriec avec Josèphe (Marie Anne Josèphe) Le Déréat née à Trégunc en 1876. Un premier enfant naît au Passage et décède en bas âge, deux autres enfants voient le jour à Rozangal à Trégunc, Cécile et Marcelle. En 1906, le couple est installé au bourg de Trégunc, Yves est journalier. Puis la famille sʼexile dans le Pas-de-Calais à Barlin où Yves devient trieur à la mine. En 1911, rue dʼOlhain où ils demeurent, les Glémarec hébergent deux pensionnaires compatriotes, Joseph Garo de Lanriec et Christophe Quéroué, 23 ans, de Trégunc. La famille Glémarec s’agrandit, cinq nouvelles naissances sont enregistrées à Barlin. En 1921, Yves est employé comme houilleur dans les mines de Nœux. Josèphe et Yves Glémarrec décèdent à Barlin, elle à lʼâge de 66 ans et lui de 75 ans.

Christophe Quéroué, né en 1883, est originaire de Ruat où son père est charron. En 1902, Christophe est marin, inscrit maritime au quartier de Concarneau et, selon sa fiche matricule, domicilié à Brest. Parti à Barlin, il est rayé de l’inscription maritime en 1912. Mobilisé le 20 août 1914, il se retrouve au front cinq semaines plus tard. Le 20 octobre 1914, il est sérieusement blessé à la face ; convalescent, il rejoint ses foyers avant d’être affecté à la poudrerie de Pont-de-Buis en juillet 1915. Réformé définitivement en décembre 1917, pensionné de guerre, il se retire à Lanriec. Le 12 février 1918, à Trégunc, il épouse Marie Corentine Martin de Pendruc et c’est dans ce village que le couple et leur premier enfant demeurent en 1921, Christophe a repris son métier de marin-pêcheur. Il décède à Concarneau en 1951, son épouse huit ans plus tard à Trégunc.

Yves Pierre Marie Maurice est né à Gouesland en Trégunc le 30 juillet 1872, d’Yves Maurice, marin, inscrit maritime au quartier de Concarneau, et de Marie Jeanne Picard, tous deux nés à Trégunc. Le 13 novembre 1895, Yves Pierre Marie épouse Marie Jeanne Rigours née à Trégunc en 1875. De cette union, naissent trois filles : Marie Corentine en 1896 (décédée en bas âge), Marie Françoise Corentine en 1898 et Marceline Victorine Joséphine en 1903. En 1906 la famille habite Le Cabellou en Lanriec, Yves est marin-pêcheur. Embauché comme houilleur à la compagnie de Nœux-les-Mines, il est rayé du rôle de marin en 1910. La famille habite le coron d’Olhain à Barlin et héberge un pensionnaire originaire de Bénodet. En 1914, la fiche matricule d’Yves Pierre Marie le domicilie à Trégunc et, en février 1915, il est de retour rue d’Olhain à Barlin, juste avant sa mobilisation ; il est placé en sursis aux mines de Vicoigne et de Nœux-les-Mines de février 1916 à décembre 1918 avant de se retirer dans le hameau de Vicoigne commune de Raismes dans le Nord. En 1921, houilleur, il habite rue d’Olhain à Barlin, une maison que sa famille partage avec un pensionnaire de Bénodet et avec son cousin Maurice François qui a épousé Marie, tous deux originaires de Trégunc.

Yves Rodallec est né le 9 septembre 1880 à Pouldohan en Trégunc d’Yves de Penanroz, marin-pêcheur, et de Marie Dagorn de Pendruc, cultivatrice. Après la naissance du troisième enfant, Marie Dagorn décède le 5 juin 1883. Yves se remarie le 11 juillet de la même année avec Marie Philomène Mahé (Vahé sur certains registres), née à Nizon en 1857. En 1891, la famille demeure à Beuzec-Conq. Le 10 mars de cette même année, la chaloupe de pêche Fort de Vanves du port de Concarneau sur laquelle se trouve le père Yves fait naufrage au large de Belle-Île. Un seul corps sans vie est retrouvé, les six autres marins sont déclarés morts par le tribunal de première instance de Quimper (acte enregistré à Lanriec le 22 mai 1892).

Marie Philomène, veuve, attend un enfant ; elle déménage rue de la Gare à Concarneau. En 1906, Yves, le fils, célibataire, est domicilié en ce lieu. Bientôt, comme de nombreux marins de Concarneau, il décide de s’expatrier au pays du charbon et prend le train qui le conduit dans le Pas-de-Calais. Le 2 mai 1908, à Barlin, il épouse Célinie Fidéline Joseph Lardé, née en 1877 à Maisnil-lès-Ruitz (62), veuve d’Octave Caron décédé le 9 juillet 1906.

En 1911, Yves est rayé de l’inscription maritime. La famille Rodallec s’est agrandie avec la venue de deux enfants et habite le Vieux Coron à Barlin, Yves est houilleur dans la compagnie minière de Nœux. En 1926, les Rodallec demeurent rue Racine, le fils Yves âgé de dix-sept ans a rejoint son père et travaille dans la mine. Yves, le père, décède en 1945 à Barlin.

Louis Michelet est né le 11 juin 1870 à Kerdallé en Trégunc, de Louis, tisserand, et de Marie Suzanne Péron, ménagère. En 1890, Louis est marin, inscrit maritime à Concarneau. En 1893, domicilié à Lanriec, c’est dans la mairie de cette commune qu’il se marie avec Marie Louise Françoise Marguerite Le Roux née en 1873 à Lanriec. Le couple, installé à Douric-ar-Zin en Lanriec, a trois enfants. Puis la famille déménage plusieurs fois et se trouve à Kerveil en Lanriec en 1898 avant d’aller à Concarneau en différentes demeures. En 1907, son fils Louis décède à l’âge de huit ans, la famille habite alors le lieu-dit Castel Raët à Concarneau (correspond au carrefour de la rue Courcy et de la rue Bayard en 2022), soit, à vol d’oiseau, à moins de 500 m du bassin du port. Peu de temps après cette douloureuse épreuve, Louis et son épouse prennent la décision de faire le voyage vers le nord de la France. En 1908, à la naissance d’Alice, ils demeurent à Méricourt (section de Lavaleresse) dans le Pas-de-Calais. Suzanne naît deux ans plus tard. En 1911, la famille habite le coron n° 21 à Méricourt, Louis est mineur au puits n° 4 de la compagnie de Courrières, son fils Yves mineur au puits n° 3 et sa fille Marie Louise lampiste également au puits n° 3. Âgée de 16 ans, Marie Louise, encadrée par le chef de la lampisterie, a la responsabilité d’entretenir, de distribuer et de récupérer les lampes à benzine, outils dʼéclairage indispensables des mineurs de fond. Une lampe qui nʼest pas rangée dans son emplacement numéroté signifie que le mineur nʼest pas remonté ! Depuis la loi du 19 mai 1874, aucun enfant ne peut être admis dans les travaux souterrains des mines avant l’âge de douze ans révolus. Les filles et les femmes ne peuvent être admises dans ces travaux. Louis décède le 25 janvier 1913 à Méricourt à l’âge de 42 ans.

D’autres familles originaires de Trégunc, touchées par la crise sardinière au début du XXe siècle, ont émigré au nord de la France, cherchant les ressources nécessaires pour vivre et mettre fin à leur désarroi ; voici quelques patronymes retrouvés dans les dénombrements de la population du Pas-de-Calais : Morvézen, Bonder, Le Gal, Hélou, Huon, Le Naour, Penven, Duval, Rouat, Le Clercʼh…

Notes et sources

- La crise sardinière, Charles Le Goffic, 1907 ↩︎

- Matelots de Concarneau, Michel Guéguen et Louis-Pierre Le Maître, 1978 ↩︎

- La sardine, toute une histoire, Yvon Lachèvre, Patrimoine maritime, 1994

- Ils ne sont pas revenus, Érik Nédélec, Les Amis du Patrimoine de Trégunc, 2016

- Archives départementales du Finistère et du Pas-de-Calais

- Divers articles de la presse de l’époque

- Gallica.bnf.fr

- filetsbleus.free.fr/accueil/origine.htm

Bonjour, il y a longtemps que je cherche des renseignements sur la venue de mon arrière grand père Yves Penven dans le Pas de Calais. C’est la première fois que je trouve un document sur ce que je pensais c’est-à-dire la crise de la sardine et le besoin d’ouvriers dans les mines. Mon grand père Yves Joseph Marie Penven, né à Tregunc s’est marié avec une fille d’Haillicourt dans le Pas de Calais et il y est resté jusqu’à la fin de sa vie. Il est enterré dans le cimetière d’Haillicourt.Merci d’avoir publié cet article.

Félicitations à Roland pour cette recherche très documentée sur une histoire que j’ignorais !

Roland, as-tu trouvé des Névéziens parmi les exilés? Si oui, je te demanderai l’autorisation de publier ton papier en le centrant sur nos Névéziens, après avoir fait quelques recherches les concernant.

Amitiés

Olivier