Le corps de garde et le château de Trévignon

Vauban est nommé en 1678 commissaire général des Fortifications. À partir de 1683, face aux attaques de la flotte anglaise de plus en plus fréquentes, il décide de compléter la défense du littoral breton par des corps de garde pouvant assurer la surveillance des côtes entre les places fortes de Saint-Malo, Brest et Lorient (Port Louis). La batterie de Trévignon aurait été construite vers 1695 sur ordre de Vauban. Le château date de la fin du XIXe siècle, il sera incendié en 1944.

Une batterie puis un château

Vauban est venu inspecter le port de Brest en 1694. D’après les mémoires du chevalier de Palys, ingénieur à Port-Louis, il serait passé à Quimper le 7 juin 1694 et aurait ordonné la construction d’une batterie sur la pointe de Trévignon côté est de la baie de Concarneau.

Le corps de garde.

À l’ouest de la pointe, les fortifications présentent, à la base, d’énormes blocs de granit caractéristiques des constructions de tels ouvrages au XVIIe siècle. Sur la carte de César Cassini datant de la fin du XVIIIe siècle, il est indiqué « Petite Batterie et corps de garde de Trévignon ». Le corps de garde est situé entre celui de Raguénès et celui du Cabellou (le fort), celui de la pointe de la Jument n’est pas reporté.

Les corps de garde communiquent entre eux par des jeux de pavillons, de la fumée, du feu (la nuit) et, si nécessaire, par le tocsin de la chapelle la plus proche. La mission de surveillance de la côte est assurée, dans chaque paroisse, par des hommes de 18 à 60 ans habitant, en principe, à moins de deux lieues (environ 9 km) de la rive. Ils sont recrutés par tirage au sort, il y a toutefois des exemptions en faveur de la noblesse, du clergé… Certains ont une formation succincte sur le maniement des pièces d’artillerie. En 1756, les Tréguncois sont chargés de la réparation du corps de garde de Trévignon. Par ordonnance du roi du 27 août 1759 « concernant les milices garde-côtes de la province de Bretagne », la paroisse de Trégunc doit fournir 46 hommes pour servir de garde-côtes.

À partir de la Révolution, les gardes sont assurées par des militaires ou des volontaires assistés par les canonniers. En 1794, le républicain Brutus David, commandant de Quimper, procède à une visite d’inspection des corps de garde de son secteur, de Douarnenez au Pouldu : il dénombre 22 corps de garde, 56 canons, 312 canonniers et 180 fusils, sans compter les 12 postes d’observation (sans canon), le fort du Cabellou et le Fort-Cigogne des Glénan.

La Révolution

Les canonniers garde-côtes sont chargés, en cas de guerre seulement, d’observer le littoral, de faire les signaux, de procéder à l’entretien et aux réparations éventuelles du corps de garde.

Le commandant note sur son journal d’inspection daté du 21 germinal an II (10 avril 1794) et concernant le corps de garde de Trévignon « la batterie est commandée par Jacques Le Barré. Elle a deux pièces de canon de 18 montées sur affût marin, 98 boulets, 228 livres de poudre, 16 canonniers et 8 fusils. Ces deux pièces battent la plage de gauche et le grand large. Le signal répond à celui de Raguénez». En conclusion il ajoute « il est nécessaire que cette batterie ait deux affûts de côte » (affût : pièce de bois ou de métal servant à supporter ou à transporter une pièce d’artillerie).

Le rapport de visite cite la pointe de la Jument : « la côte quoiqu’hérissée de rochers dans tous les environs, laisse quelque prise à l’ennemi, entre le fort du Cabellou et cette pointe. Elle demande donc une pièce de 24. Cet établissement coûterait fort peu vu qu’il y a un corps de garde d’observation qui peut contenir 8 hommes. » Le corps de garde de Raguénez est commandé par Yves Casfiou. « La batterie à deux pièces de 18 montées sur affût marin, 98 boulets et 338 livres de poudre, 16 canonniers et 8 fusils. Cette batterie ne bat nulle part… le bâton de signal répond à celuy de Rospicot… la batterie de droite (de Raguénez) croiserait son feu avec celle de Trévignon qui, quoiqu’un peu éloignée de la précédente, mais par l’avantage qu’elle a d’être en avant en mer, les [les bateaux] repousserait. »

À la fin de la lettre d’envoi de son rapport, Brutus David précise, concernant le moral des habitants du pays : « je puis assurer que le cultivateur est très arriéré en révolution, soit à cause de son idiome, soit à cause des suggestions perfides des Fédéralistes et des prêtres qui l’obsèdent tour à tour. Lʼesprit public n’est pas partout au niveau des circonstances ; je pense même que mon arrondissement n’est pas absolument dépourvu de prêtres réfractaires et factieux. Mais, dévoué à la République, je les surveille, et la massue de mon patriotisme écrasera le Fédéralisme et le fanatisme, si peu que ces hydres élèvent leurs têtes criminelles, si peu qu’elles sortent du marais fangeux de leurs forfaits de leurs scélératesses. »

Le 27 mars 1802, la paix est signée à Amiens avec l’Angleterre. La même année, le général du Génie Marescot en tournée d’inspection trouve le Fort-Cigogne des Glénan fermé et sans garnison. Il y pénètre en escaladant les clôtures. Sous l’impulsion du premier consul, les batteries à l’abandon sont rétablies sur les côtes bretonnes. La batterie de la pointe de la Jument est mise en place. La guerre reprend le 18 mai 1803.

Sous le Premier Empire

D’après un extrait des registres du comité central des fortifications : « Séance du 17 avril 1807… La croisière anglaise dans la baye de Concarneau, empêche le cabotage et rend difficile l’approvisionnement de Brest. C’est principalement vers la pointe de Trévignon et de la Jument, sur la côte Est de la baye, que les transports sont atteints par l’ennemi. La pointe de Trévignon n’est armée que de deux pièces de 16 (boulets de 16 livres). Un rocher lui masque une grande étendue de mer. Signature du Général Président. » En 1803, un mur de renforcement est construit. La commission de défense des côtes précise que de 1803 à 1808 les batteries du secteur de Concarneau ont tiré 22 coups de canon à Beuzec (la corniche de Concarneau actuelle), 4 à la Croix, 137 à Cap Belon (le Cabellou), 46 à Trévignon et 46 à Beg ar Gazek (pointe de la Jument).

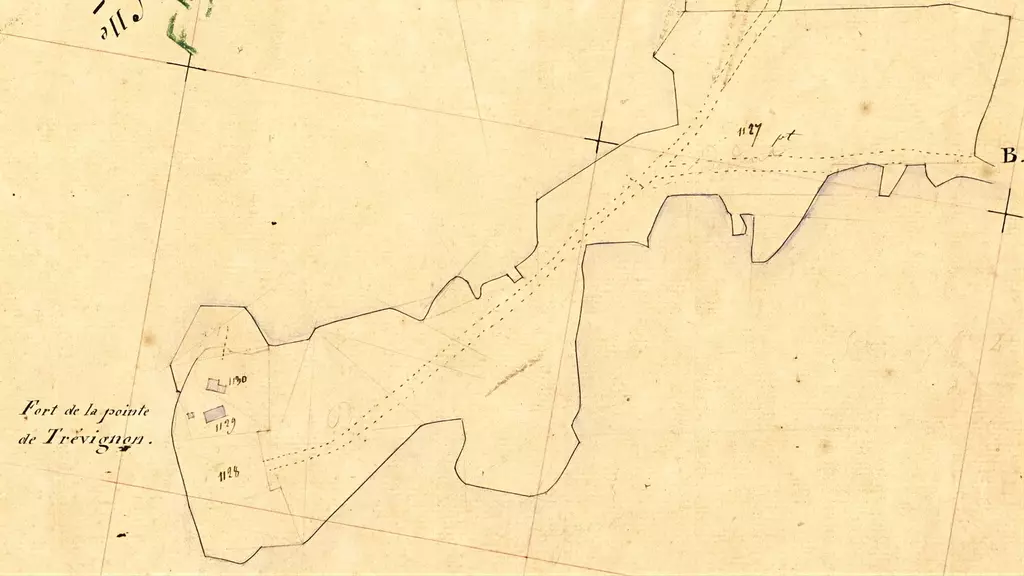

Le premier plan cadastral date de 1808. À la pointe de Trévignon existent deux petits bâtiments, le corps de garde et une guérite pour une sentinelle, le magasin à poudre et des fortifications. Celles-ci justifient l’appellation de « fort de Trévignon » reportée sur le plan. Le drapeau indique qu’il s’agit d’un point de repère pour les géomètres.

En 1812, Napoléon 1er, en complément des corps de garde, prévoit la défense du littoral par la construction de nombreuses tours appelées « tours et redoutes modèles type 1811 ». En avril 1814, l’empereur est contraint d’abdiquer, le programme des tours est abandonné. Puis, petit à petit, les corps de garde sont déclassés. Sur le plan du cadastre napoléonien de Trégunc, datant de 1845, la parcelle n°1128 située à l’extrémité de la pointe de Trévignon appartient à l’Administration de la guerre, domaine de l’État. La parcelle adjacente n°1127 appartient à Jean Furic et consort.

Le déclassement du corps de garde

Le 3 décembre 1888, le comité de défense et le comité supérieur de la guerre proposent le déclassement immédiat de plusieurs corps de garde dont la batterie de Trévignon, ce déclassement est ordonné par la loi du 27 mai 1889 (J.O. du 30 mai 1889). La parcelle n°1128 est versée aux Domaines.

Le 20 janvier 1895 paraît dans l’Oued-Sahel (revue de politique, littéraire, économie et agriculture) l’information : « Qui veut acheter un fort ? – l’Administration des douanes procédera dans les premiers jours du mois de février à une adjudication peu banale. Elle mettra en vente, sur la mise à prix plutôt modeste de 220 F un vrai fort. Elle vendra au plus offrant et dernier enchérisseur la batterie déclassée de Trévignon, située commune de Trégunc (Finistère) – Avis aux Amateurs » (source Gallica). Lʼadjudication est prononcée le 8 février 1895 au profit de M. Arthaud moyennant le prix de 2 600 F, qu’il a payé, ainsi qu’il résulte d’une quittance définitive délivrée par le directeur des Domaines le 16 juin 1899.

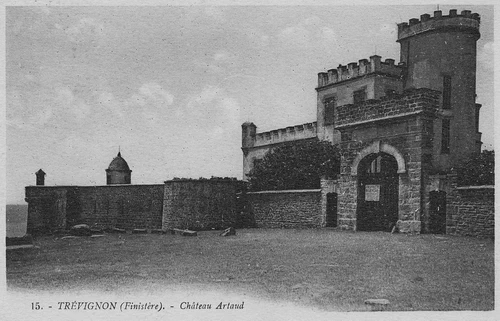

La construction du château

Sur la pointe de Trévignon, le docteur Arthaud construit une résidence secondaire se composant d’une habitation principale, d’un chalet en bois comprenant deux pièces et d’un bâtiment pour les gardiens et les domestiques. La date de la construction se situe entre 1895, date d’achat du terrain, et 1900, le docteur Arthaud aurait passé deux mois de l’été 1898 au château.

Concernant l’architecte, une précision figure sur l’acte de vente Fallières/Luzuy datant de 1939 : « La propriété présentement vendue appartenait à M. Arthaud de la façon suivante : les constructions comme ayant été édifiées par lui-même sans qu’il ait été conféré de privilège d’architecte ou d’entrepreneur et sans deniers d’emprunt. »

De l’ancienne batterie ont été conservés le magasin à poudre, la guérite, l’emplacement de la batterie, les murs-fortifications et le chemin de ronde.

Attaché au Muséum d’histoire naturelle et ami de Jean Rostand, le docteur Arthaud envisageait de construire un petit laboratoire. À son décès en 1931, des bocaux de grenouilles sont découverts dans sa demeure. C’est l’époque où Jean Rostand commence à s’intéresser aux tares des batraciens des étangs de Trévignon (voir le Ma Bro n°23).

Le mur d’enceinte et les fortifications

Le château et ses dépendances sont entourés d’un mur comportant une tour (maison du gardien), une imposante porte d’entrée et l’échauguette. À l’ouest de la propriété, des fortifications ont été édifiées pour protéger le corps de garde. Si le premier mur date probablement de l’époque Vauban, le second en contrebas est certainement plus récent.

La vente du château

Le docteur Arthaud, célibataire, décède à son domicile parisien le 24 janvier 1931. Un acte de notoriété précise qu’il n’a laissé aucun héritier à réserve. André Jean Fallières, légataire universel suivant le testament holographe de Jean Henri Gabriel Arthaud établi à Paris le 22 juin 1912, devient propriétaire du château. André Jean Fallières, avocat honoraire à la cour d’appel de Paris, sénateur, ancien ministre (titres précisés dans l’acte de vente), met la propriété en vente en août 1931. À cette époque, Maurice Luzuy, chirurgien à Blois, passe ses vacances familiales à Beg-Meil. Au cours d’une promenade en mer avec un pêcheur, M. Bacon, celui-ci lui apprend que le château qu’ils aperçoivent du large est à vendre. Il a un véritable coup de cœur pour ce lieu. Le 1er mai 1939, Maurice Luzuy se porte acquéreur ; en 1946, M. Bacon sera logé dans la maison de garde avec toute sa famille, il y restera de nombreuses années.

Lʼacte de vente enregistré au greffe précise le bien concerné : « maison d’habitation construite en pierres et moellons couverte en ciment volcanique, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages ; attenant à cette maison d’habitation terrasse quadrangulaire avec cour à l’intérieur, chalet en bois comprenant deux pièces et couvert d’ardoises, bâtiments (au pluriel sur l’acte) à usage d’habitation pour gardiens et domestiques et à usage d’écurie, un jardin, le tout d’une contenance approximative de cinquante ares cinquante centiares, figurant au cadastre de la commune de Trégunc, sous les n°1128, 1129, et 1130 de la section F, limité à l’est par la parcelle n°1127 et de tous les autres côtés par la mer. »

De 1931 à 1939, le château n’est pas habité. Dès son achat, le nouveau propriétaire procède à des travaux très importants pour la transformation intérieure du château (maçonnerie, plomberie, électricité). Le maître d’œuvre est l’architecte parisien Robert Dacbert.

L’occupation allemande

En juillet 1940, à l’arrivée des Allemands, le château est réquisitionné. Quatre-vingt-huit personnes dont huit officiers y sont logées. Six mois après leur arrivée, la famille Luzuy, installée dans une annexe, est chassée. Les soldats allemands procèdent à quelques transformations intérieures. Un blockhaus de 15 m sur 10 est creusé. Une brèche a été ouverte dans le mur d’enceinte pour permettre l’entrée dans la propriété aux camions militaires et aux matériels divers, notamment ceux nécessaires à la construction du blockhaus et à l’installation du radar sur une plateforme encore visible de nos jours. La lande devant le château est minée et entourée de fils de fer barbelés. Lʼoccupation durera plus de quatre ans.

Quelques jours avant la libération de Trégunc (le 8 août 1944), les habitants de Trévignon sont invités par les Allemands à venir chercher tous les meubles du château qui se trouvent ainsi dispersés dans plusieurs fermes.

L’incendie

Le 5 août 1944 à six heures du matin, les Allemands mettent le feu au château avant de le quitter, seul le cloître est épargné. Lʼincendie dure trois jours, des munitions stockées dans le bâtiment principal explosent. Le terrain donnant accès à la propriété est miné, cela ne facilite pas l’intervention des pompiers.

Il n’a pas été retrouvé de documents (articles de presse ou autres) relatant cet important sinistre. Lʼintérieur du château est entièrement détruit, les murs extérieurs sont peu touchés. Le chalet en bois est détruit.

Après l’incendie

Le 1er octobre 1944, le maire de Trégunc indique la levée de réquisition du château.

Les prisonniers de guerre allemands sont chargés de déminer le grand champ devant la propriété, ils sont logés dans les dépendances. Ils détruisent le cloître et récupèrent le bois pour se chauffer. Un des leurs, Walter Wellerhaus, est tué par l’explosion d’une mine le 14 août 1945. Lʼaccès au château est interdit jusqu’en juin 1946 par le service de déminage.

Lʼintégralité des meubles dispersés dans les fermes de Trévignon a été rendue au propriétaire du château.

L’indemnisation du sinistre

Une période de plus de dix ans s’est passée de la date de l’incendie en 1944 à la reconstruction du château en 1955.

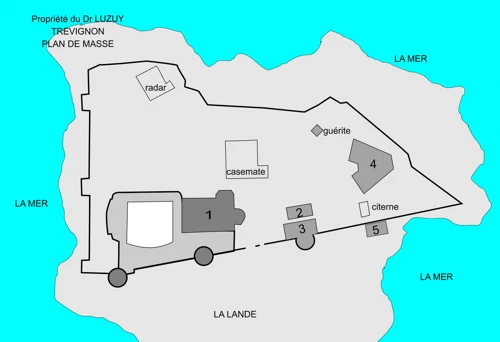

Le dossier d’indemnisation est confié à l’architecte concarnois J. Deyrolles. Le plan de masse indique cinq bâtiments où des réparations sont à réaliser, ils sont numérotés de 1 à 5 : n° 1 le château, n° 2 le chalet en bois comportant deux chambres avec toilettes, n° 3 la maison du gardien, n° 4 le « fort » comportant trois chambres, une cuisine, une salle et un garage, n° 5 un petit bâtiment situé à l’extérieur du mur d’enceinte. Lʼarchitecte établit les plans et évalue le montant des réparations à entreprendre.

La déclaration de sinistre est effectuée par Maurice Luzuy en juillet 1946 auprès du service départemental du Finistère pour le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU) en précisant que l’immeuble est fortement endommagé. Une fiche de renseignements concernant les droits de propriété du sinistré est établie par le rédacteur du MRU le 13 décembre 1949.

La reconstruction

Maurice Luzuy, afin de conserver l’aspect d’origine du château, désire le maintien de tous les murs extérieurs. Cependant l’intérieur nécessite d’être entièrement reconstruit et les bâtiments annexes d’être réparés. Il choisit comme maître d’œuvre l’architecte quimpérois J. Lachaud. Le 5 novembre 1954, celui-ci rédige une notice explicative sommaire : « Le présent projet concerne la reconstruction d’un immeuble incendié par les troupes allemandes. Les murs extérieurs restent debout et le propriétaire entend les utiliser et remettre le bâtiment dans l’état où il se trouvait avant les hostilités.

Les nouveaux planchers seraient revêtus de carrelages. Le dernier plancher servirait de toit et serait rendu étanche par incorporation d’un produit hydrofuge et confection d’une chape étanche. Les enduits intérieurs seraient faits au mortier bâtard. Les plafonds seraient revêtus en lambris en sapin du nord. Lʼescalier serait exécuté en béton armé. Les installations électriques seraient établies conformément aux règlements en vigueur. Les eaux usées seraient recueillies par des cloisons étanches et conduites à un puisard absorbant. Signé Lachaud. »

La demande de permis de construire comportant les plans est déposée le 8 novembre 1954. Le permis est accordé le 10 novembre suivant avec les conditions ci-après : « Les enduits extérieurs seront de la tonalité du mortier naturel en blanc ou gris clair. Lʼévacuation des eaux et matières usées ainsi que l’installation des WC devra se faire en conformité avec le règlement sanitaire départemental. » Les travaux commencent en 1955.

Le cadastre de 1970

La section et les parcelles concernant la pointe de Trévignon sont répertoriées AN 176 à AN 183. Sur la matrice établie en 1971, les nus-propriétaires sont Philippe et Roland Luzuy, l’usufruitier est Maurice Luzuy.

Propriétés bâties :

AN 181 pointe de Trévignon, château,

AN 182 pointe de Trévignon, maison du gardien

Propriétés non bâties

AN 176 pointe de Trévignon 70 a 18 ca, lande,

AN 177 pointe de Trévignon 5 a 12 ca, jardin,

AN 178 pointe de Trévignon 27 a 95 ca, lande,

AN 179 pointe de Trévignon 4 a 85 ca, lande,

AN 180 pointe de Trévignon 1 a 35 ca, lande,

AN 181 pointe de Trévignon 20 a 70 ca, sol,

AN 182 pointe de Trévignon 76 ca, sol,

AN 183 pointe de Trévignon 34 a 15 ca, lande.

Total propriétés non bâties : 1 ha 65 a 06 ca

Les constructions annexes

Sur le plan cadastral napoléonien de 1845 (illustration page 4) apparaissent deux bâtiments : le corps de garde et la guérite (le magasin à poudre n’y figure pas). Voici le relevé de l’état de section de ce cadastre :

• la parcelle F 1127, dénommée Bec Trévignon (pâture), propriété de Furic Jean et consort, 2,6370 hectares ;

• la parcelle F 1128, dénommée fort de Trévignon (pâture), propriété de l’État, 0,4969 hectare ;

• la parcelle F 1129, dénommée fort de Trévignon (bâtiment), propriété de l’État, 50 centiares ;

• la parcelle F 1130, dénommée fort de Trévignon (bâtiment), propriété de l’État, 39 centiares.

À l’origine, le cadastre napoléonien ne comptait que les plans et les états de section. La date de la création de la matrice au nom d’Arthaud Jean n’est pas précisée. Au fur et à mesure des ventes de parcelles, le nom de l’ancien propriétaire est rayé. Après Arthaud Jean, Fallières Jean est cité en 1933 puis rayé en 1941 au bénéfice de Luzuy Maurice. Les parcelles 1128, 1129 et 1130 ont des surfaces identiques à celles indiquées dans l’état de section de 1845.

Dans le dossier d’indemnisation figure sur le plan masse établi par l’architecte Deyrolle un bâtiment n° 5 adossé à l’extérieur du mur d’enceinte, il n’apparaît sur aucun autre plan (cadastre ou autre), on l’aperçoit sur une ancienne photo. Sa surface est de 18 m2, il comporte deux pièces et un couloir très étroit au centre. Il ne reste aucune trace de ce bâtiment.

Sur le plan cadastral de 1970 figurent trois constructions : le château, la maison du gardien (AN n°182) et un bâtiment en forme de A appelé « le fort ». Sur la matrice cadastrale de 1971 ne sont notées que deux propriétés bâties : le château (AN n°181) et la maison du gardien (AN n°182), Le « fort » d’une surface de l’ordre de 180 m2, n’est pas considéré comme un bâtiment, il fait partie de la parcelle AN 181.

Ce « fort », bâtiment en forme de A, questionne. À l’époque de Vauban il est reconnu qu’il existait seulement deux forts sur la côte de Cornouaille : celui du Cabellou et le Fort-Cigogne des Glénan. Le plan cadastral de 1808 de la propriété ne représente que deux petits bâtiments, il en est de même sur le plan cadastral de 1845. Lʼétat de section de 1845 fait mention de deux bâtiments de 50 et 39 m2. En 1900, à la construction du château, le docteur Arthaud envisage de créer un laboratoire. Sur une carte postale du début du XXe siècle, le « fort » apparaît pour la première fois à l’emplacement du corps de garde.

Le blockhaus enterré n’est pas représenté sur le cadastre de 1970. La tour appelée échauguette, à l’extrémité du jardin, a été construite en même temps que le château. À l’intérieur de l’échauguette, un escalier permet d’atteindre le chemin de ronde.

Dans le jardin, le puits est représenté, il n’est pas utilisé, son eau est saumâtre. Le cloître, entre le château et l’échauguette, détruit par les prisonniers allemands, n’a pas été reconstruit. Il ne demeure que les socles en granit qui supportaient les poteaux en bois.

La parcelle appelée Bec-Trévignon

Cette partie fait le point à ce jour des recherches entreprises pour connaître les différents propriétaires de cette parcelle depuis 1845. La famille Luzuy en a pris possession en 1948.

Ce terrain est mitoyen avec l’ancien corps de garde (actuellement le château). Sur le plan cadastral de 1808 ne figure aucun numéro qui pourrait identifier un propriétaire. Il n’a pas été trouvé la date où la parcelle devant le château est déclarée terre vaine et vague.

Sur le plan cadastral de 1845, cette parcelle, d’une superficie de 2 hectares 63 ares 70 centiares (26370 m²), porte le n° F 1127. En 1854, elle est inscrite sur la matrice cadastrale du propriétaire Jean Furic et consort à Trégunc. Ce terrain appartient encore à la famille Furic en 1879.

Partage des communs

En 1920, la parcelle F 1127 est considérée comme faisant partie des communaux de Trévignon devant être partagés (voir ci-après l’article Le partage des communs de Trévignon). Au mois de juillet 1921, l’avoué Paul Morel contacte le notaire Le Gallic de Rosporden, missionné en qualité d’expert par le tribunal civil de Quimper, et s’enquiert de l’avancée du rapport sur les partages. Il fait part de l’intérêt du docteur Arthaud, propriétaire du fort de Trévignon, pour l’achat éventuel de la partie de la parcelle 1127 (Bec-Trévignon) qui touche son domaine. Un an plus tard, le docteur Arthaud fait une offre d’achat de 5000 F pour ce terrain, jusqu’à la partie la plus étroite de la presqu’île. Lʼavoué Morel dans un courrier adressé au e croit « qu’il y aurait lieu de mettre cette parcelle en vente sur la mise à prix de 5000 F (ou une autre) » et sollicite l’avis du notaire. Le docteur Arthaud ne figure pas dans la liste des détenteurs de terres chaudes pouvant prétendre au bénéfice du partage des communs de Trévignon.

Un rapport provisoire est établi par trois experts : Me Le Gallic notaire à Rosporden, Me Yves Miossec ancien notaire à Elliant et M. Le Blanche agent voyer1 à Rosporden ; il est déposé et enregistré le 28 mars 1925. Les experts précisent les lots qui pourraient être attribués aux différents ayants droit. Une exception vise une portion de la parcelle F 1127, ils proposent : « Celle-ci est très difficilement partageable en divers lots et peut au contraire être très avantageusement vendue par adjudication aux enchères publiques à un seul acquéreur. Cette portion de terrain contient un hectare 25 ares 21 centiares. Nous estimons cette portion du terrain d’une valeur de cinq mille francs. » Le rapport définitif est daté du 26 décembre 1925 et déposé au greffe le 2 janvier 1926. Cette portion de la parcelle F 1127, qui sera appelée par la suite F 1127p, est alors destinée à être vendue par adjudication.

Par affichage du 3 avril 1926, le public est informé que la licitation de la parcelle n° F 1127p aura lieu en l’étude de Me Schang, notaire à Trégunc, le 20 avril 1926, les « co-partageants ayant été dûment appelés ». Le contenu de cette affiche « a été inséré au journal Le Progrès du Finistère de Quimper le trois de ce mois ».

Lʼadjudication a lieu à la date prévue. La pièce de terre « est mise en vente sur la mise de cinq mille francs fixée par les experts… plusieurs bougies ont été allumées, pendant leurs durées diverses enchères ont été portées, la dernière par M. Corentin Péron, propriétaire cultivateur, demeurant au lieu dit Kérado en la commune de Névez… qui a fait monter le prix à trente-huit mille francs. Deux nouvelles bougies ont été successivement allumées, ont brûlé et se sont éteintes sans que personne n’ait surenchéri… Me Schang a proclamé ledit M. Péron comme enchérisseur adjudicataire… M. Péron déclare que les enchères portées par lui l’avaient été tant pour son compte personnel que pour le compte de M. Louis Drouglazet. » Le terrain est définitivement adjugé à MM. Corentin Péron et Louis Drouglazet.

Déclaration pour l’enregistrement

Les adjudicataires déclarent que « la pièce de terre ci-dessus désignée a été acquise par eux dans le but de la revendre soit par lots séparés, soit en bloc, et ils font cette déclaration en vue de bénéficier des dispositions de la loi du vingt-cinq juin mil neuf cent vingt concernant les droits d’enregistrement. »

Après le règlement des frais d’expertise et autres se montant à 15 919,80 F, la partie restante des 38 000 F est reversée aux copartageants2 2.

À l’époque, le docteur Arthaud est propriétaire du château. A‑t-il été informé de cette vente aux enchères ? Il ne vient à Trévignon que pendant les deux mois d’été. Il décèdera en 1931.

Son héritier André Jean Fallières met le château en vente. Celui-ci est acheté par Maurice Luzuy le 4 mai 1939. Sur l’acte établi par deux notaires parisiens, Me Paul Houdart et Me René Barillot, il est indiqué que la parcelle F 1127 a été attribuée gratuitement, lors du partage des communs, au docteur Arthaud. Les notaires n’ont très probablement pas eu connaissance de l’adjudication citée ci-dessus d’où cette méprise.

Après de nombreux pourparlers avec MM. Péron et Drouglazet, Maurice Luzuy ne devient propriétaire de cette parcelle que par son achat en 1948. Depuis de nombreuses années, la SNSM y organise la fête du 14 juillet.

Un sanatorium à la pointe de Trévignon !

Un sanatorium a-t-il existé à la pointe de Trévignon ? les recherches effectuées n’ont pas permis de conclure avec certitude. Toutefois, la personnalité du premier propriétaire du château, le docteur Gabriel Arthaud, et l’agencement du château avec ses dépendances permettent d’estimer probable la création d’un sanatorium à cet endroit.

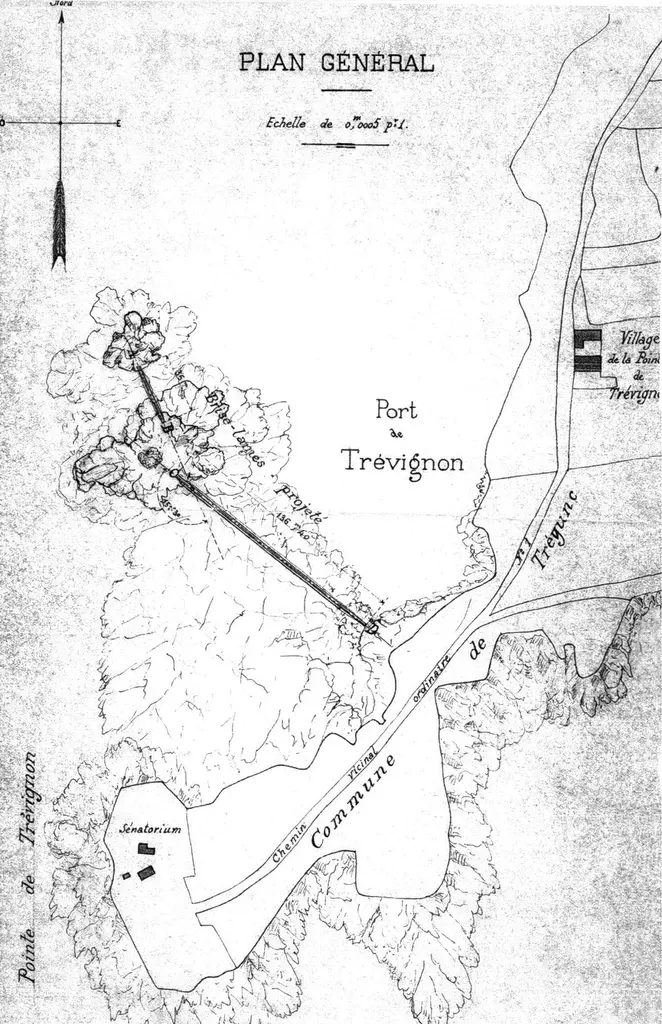

Le point de départ est l’inscription sur une carte ancienne de l’indication sénatorium (ce terme est parfois utilisé à la place de sanatorium) à l’emplacement de la propriété.

Pourquoi un tel établissement à la pointe de Trévignon ? Le but du sanatorium est de traiter les tuberculeux par des cures d’air, de lumière et de soleil (ici au bord de la mer) et de leur fournir un lieu de repos ; de plus, ceux-ci étant contagieux, il convient de choisir un endroit isolé.

Le docteur Arthaud souhaite donner aux indigents un accès gratuit aux soins. En 1889, il crée à Paris la première clinique pour les maladies tuberculeuses avec consultations gratuites le dimanche pour les plus démunis. En 1898, le comte de Vincelles raconte : « Le docteur Arthaud, chef du laboratoire du Muséum qui s’occupe spécialement de tuberculose, a acheté un vieux fort où il passe deux mois d’été. Je viens souvent le voir et nous allons visiter ensemble les malades pauvres qui pullulent. »

Le quatrième congrès français pour l’étude de la tuberculose en 1898 à la Faculté de Paris adopte la proposition de Léon Legendre concernant « la création d’un grand nombre de petits sanatoriums pour quatre à vingt malades. Ces établissements accueilleraient des malades indigents ou peu aisés et leur création serait à la charge de la charité privée ou des communes ».

Le docteur Arthaud entreprend trois voyages en Suisse et en Allemagne pour étudier les sanatoriums populaires mis en place dans ces pays depuis quelques années. En 1899, il effectue un quatrième voyage d’étude en Suisse « pour étudier spécialement la construction, l’installation et le mode de fonctionnement des sanatoriums populaires et s’intéresse particulièrement au sanatorium zurichois de Wald. En octobre 1900, l’architecte Joseph Chérier dresse, d’après les données du docteur Arthaud, les plans d’un établissement populaire sur le modèle du sanatorium de Wald. Arthaud s’engage alors dans une campagne d’information de trois mois durant lesquels il donne des conférences dans tout le département… ». Il présente à la municipalité de Saint Quentin (Aisne) le projet de l’architecte Chérier. Malgré l’appui du ministre de l’Intérieur qui accorde une subvention de 250 000 F, ce dossier est repoussé. Toutefois, un pavillon de 32 lits est construit par un autre maître d’œuvre. En 1903, le docteur Arthaud déclare : « la ville de Saint Quentin a voulu avoir son sanatorium et a fait construire un bâtiment conçu en dehors de toutes les règles admises… Tous les malades y meurent et les autres, avec raison, ne veulent plus y aller3 . »

En 1901, le docteur Arthaud précise : « un sanatorium populaire doit être édifié suivant toutes règles de l’hygiène : il doit être aseptique et par conséquent une construction neuve ». Il publie en 1914 un livre de 135 pages, La lutte contre la tuberculose, tuberculose et sanatoriums populaires4. La première partie de son ouvrage comporte les notes de son voyage au sanatorium de Wald. Il examine en détail les points suivants : chauffage, eau, éclairage, parc, désinfection, vidange des WC, coût du sanatorium, prix du lit, personnel, prix des pensions, prix de la journée, alimentation des malades, conditions d’admission, règlement intérieur, emploi de la journée… À noter son souci de précision, un exemple : « sur chaque table de nuit, le crachoir Wyss de Zurich. C’est un cylindre en verre de huit centimètres de hauteur environ, muni d’une poignée qui peut s’enlever à volonté. » Le docteur Arthaud est compétent pour participer à la construction puis pour diriger un sanatorium populaire.

Le château est construit entre 1895 et 1900. D’après les plans établis pour être joints à la déclaration de sinistre en juillet 1946 par Maurice Luzuy, lʼagencement du château ne correspond pas à celui d’un célibataire, au rez-de-chaussée : une cuisine, une chambre, une grande salle de jeux, et une bibliothèque, pas de salle de séjour ; au premier étage : cinq chambres avec chacune un cabinet de toilette et une salle commune ; au second étage : deux chambres avec cabinet de toilette et une grande terrasse. Soit au total huit chambres. Dans un autre bâtiment dit le fort, destinés probablement au personnel, il existe trois chambres, une cuisine et une salle. Dans le jardin se trouve une allée couverte nommée le cloître.

Tout ceci semble bien conçu pour accueillir jusqu’à sept tuberculeux. Le docteur Arthaud aurait pu les prendre en charge les deux mois d’été à Trévignon où il résidait régulièrement.

En conclusion, le docteur Arthaud aurait eu l’intention de créer un sanatorium populaire à la pointe de Trévignon, il n’aurait fonctionné que deux mois d’été. A-t-il matérialisé son projet ?

Les propriétaires du château

Jean Henri Gabriel Arthaud (1858-1931)

Né à Clairac (Lot-et-Garonne) le 13 novembre 1858, fils de Jean Henry Arthaud, pharmacien, et de Marguerite Ezylda Garrigues, il est propriétaire du château jusqu’en 1931.

Il est l’auteur de nombreuses publications sur la tuberculose dont un livre intitulé La lutte contre la tuberculose, tuberculose et sanatoriums populaires (étude) ; pour ces travaux universitaires sur la maladie, il obtient des mentions honorables de l’Académie de médecine et de l’Académie des sciences. Gabriel Arthaud est directeur honoraire du laboratoire de médecine expérimentale à l’École pratique des hautes études. Nommé chevalier de la Légion d’honneur le 31 octobre 1906, sa croix lui est remise le 25 février 1909 à l’Élysée par Armand Fallières, président de la République, le père d’André Fallières, futur propriétaire du château de Trévignon. Jean Henri Gabriel Arthaud décède à Paris le 24 janvier 1931.

André Jean Fallières (1875-1968)

Né à Villeneuve-de-Mézin (Lot-et-Garonne) le 30 septembre 1875, fils de Clément Armand Fallières avocat, futur président de la République, et de Jeanne Bresson, était-il un parent de Gabriel Arthaud ? ce dernier étant né à Clairac à 50 km de Villeneuve-de-Mézin.

Propriétaire du château de 1931 à 1939, il est avocat, docteur en droit à la cour d’appel de Paris, chef adjoint du cabinet de son père, Armand Fallières, à la présidence du Sénat de 1899 à 1906 puis conseiller de celui-ci (devenu huitième président de la IIIe République) à l’Élysée de 1906 à 1913.

Postes occupés par la suite :

député du Lot-et-Garonne de 1919 à 1928 ,

sous-secrétaire d’État aux finances en 1928,

sénateur du Lot-et-Garonne de 1932 à 1940.

Resté célibataire, André Fallières décèdera le 20 août 1968 à Villeneuve-de-Mézin (Lot et Garonne).

Maurice Antonin Luzuy (1901-1980)

Maurice Antonin Luzuy est né à Aubervilliers (Seine) le 10 décembre 1901, fils de Jean-Baptiste, pharmacien, et de Marie Berthe Lassalles ; ses parents sont originaires du Puy-de-Dôme. Maurice Luzuy épouse Charlotte Suzette Berthe Lang. Ils ont six enfants : Jean, Marie-Françoise, Philippe, Roland, Daphné et Walter.

Maurice Luzuy est chirurgien à Blois (Loir-et-Cher). Il publie des rapports traitant de sa profession :

– Lʼhystérectomie vaginale, étude critique des indications et des techniques (1931),

– Indication des infiltrations anesthésiques des chaînes sympathiques dans les affections des membres (1942),

– Les infiltrations du sympathique : physiologie, indications, techniques (1950)…

Il s’intéresse aux travaux de son ami Jean Rostand (voir le Ma Bro n°23). Il est élu correspondant national de l’Académie de médecine pour la division de chirurgie le 26 juin 1978.

Il est propriétaire du château de Trévignon à partir de 1939. Sur la matrice du cadastre de 1970, en 1971, Philippe et Roland Luzuy sont nus-propriétaires par Maurice Luzuy usufruitier.

Il décède à Blois (Loir-et-Cher) le 14 janvier 1980. ll existe une rue du Docteur Maurice Luzuy à Blois.

Philippe André Luzuy (1933 -2014)

Cinéaste, photographe et monteur de films pour les ethnologues du musée de l’Homme et pour le CNRS, il est propriétaire du château de 1980 jusqu’à son décès le 18 janvier 2014

Franck et Christophe Luzuy

Fils de Philippe Luzuy, ils héritent du château en 2014.

Remerciements:

Pour leurs contributions à Mme Marie-Claire Luzuy, au personnel des Archives départementales du Finistère et un grand merci à Roland Picard pour ses suggestions, la mise en forme de cet article, les nombreuses illustrations…

Notes

- Fonctionnaire chargé de veiller à l’entretien et à l’aménagement des voies de communication. ↩︎

- La somme versée à chacun figure sur une liste conservée aux Archives départementales du Finistère ↩︎

- Dans le livre de 550 pages l’Histoire des sanatoriums en France de Philippe Grandvoinnet (thèse pour le grade de docteur en architecture), le docteur Gabriel Artaud (sans h) est cité 40 fois. ↩︎

- Consultable sur le site Gallica.bnf.fr ↩︎

Sources

– Les Archives départementales du Finistère : les cotes 214W349 n°15711, 228W271 n°4936, 7Q5 1581 n°8 et les cadastres (plans et matrices)

– Les sites Léonore et Gallica

– La Société archéologique du Finistère (bulletin de 1967)

– Le site infobretagne.com

– La famille Luzuy