Un peu de l’histoire de la pêche à la sardine

Les Cornouaillais n’ont pas de traditions de grande pêche maritime comme les Basques qui ont chassé la baleine il y a des siècles ou les Malouins et autres Dieppois qui sont allés à Terre-Neuve et peut-être en Amérique pêcher la morue.

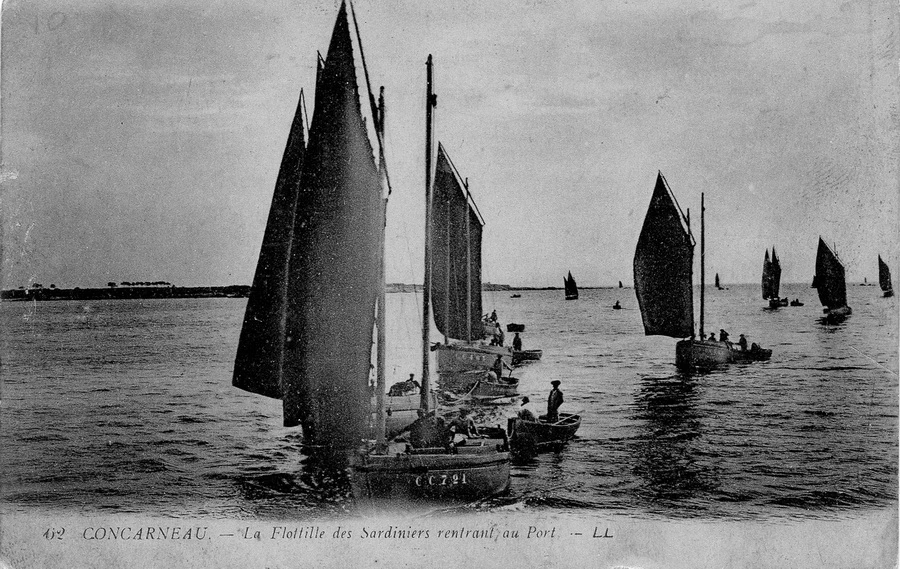

Par ici, depuis toujours, c’est pour se nourrir qu’on pratique la petite pêche, à pied à marée basse, puis on s’aventure en plate à l’aviron, sur de petits canots non pontés, et à la voile ensuite, sans jamais perdre de vue la côte. On part tôt le matin, on rentre l’après-midi pour travailler son bout de terrain, on est marin-paysan.

En été, on va à la sardine

On pêche à la ligne dans la baie, maquereaux, tacauds, lieus, merlans, merlus et morues, au mouillage de casiers tout près de la côte où le poisson abonde. Chacun a ses « marques » pour telle espèce de poisson, qu’il tient secrètes. En été, on va à la sardine, si on a la chance de posséder des filets.

Les bateaux de quelque importance dans le secteur sont des « marchands », les chasse-marée, voiliers caboteurs à fond plat pour pouvoir échouer à marée basse dans les nombreuses rias cornouaillaises comme celles de la Laïta, du Belon, de l’Aven, du Moros, du Saint Laurent, de La Forêt-Fouesnant ou de l’Odet. Il y en a beaucoup sur les côtes atlantiques, c’est le moyen le plus commode pour ne pas dire le seul pour le négoce entre la Bretagne et l’Aquitaine ou l’Espagne, car les routes sont presque inexistantes.

Ces bateaux peuvent remonter les rivières et faire de villes ou bourgades comme Quimperlé, Pont Aven, Quimper de quasi-ports de mer. Ils importent bois d’œuvre, charbon, sel, vin, objets manufacturés, etc. et ramènent des produits locaux, tels que grains, cidre, eaux-de-vie, bois de chauffage, toiles de lin et poisson séché.

Le merlu

Le merlu qui abonde sur nos côtes est la base des exportations de Conquerneau vers l’Aquitaine, le Pays basque et l’actuelle Provence. Il est rapporté que les papes d’Avignon ont souvent reçu et apprécié le merlu de Conq. Les abbayes de Bretagne exigent que certains droits se paient en merlus ! C’est que le climat, fait surprenant car il y pleut souvent, permet un meilleur séchage à l’air que dans d’autres points de la côte ! Cela doit tenir à cette brise marine qui renouvelle l’air constamment.

Une pratique ancienne

Lʼécrivain concarnois Yvon Lachèvre, dans son livre peu connu mais fort bien documenté La sardine toute une histoire, paru en 1994, rappelle que cette pêche est bien plus ancienne qu’on ne le pense, en particulier dans l’ouest de la Bretagne, puisqu’à sa pointe existe dès la préhistoire un système de presse pour extraire du garum, sauce à base de poisson. Au Moyen Âge, pendant la belle saison, des centaines des barcasses avec des équipages de six ou sept hommes pêchent la sardine au filet droit. Lʼauteur retrace les premiers pas de l’industrie de la conserve de Nicolas Appert, l’inventeur de l’appertisation1, mort ruiné, suivi par celle de Joseph Colin qui fera fortune grâce à cette invention.

Filet droit contre senne

Yvon Lachèvre raconte les épisodes de conflits entre les partisans de la senne utilisée depuis longtemps par les Portugais et les Basques et nos traditionnalistes Cornouaillais du sud partisans du filet droit ; les pêcheurs de Penmarch, contre tous les autres Bretons, sont adeptes de la senne plus productive. Cette guéguerre dure longtemps, jusque vers 1960, à cause des Douarnenistes farouchement opposés à cette méthode destructrice. La généralisation de la bolinche, appellation donnée par les Basques à la senne, entraîne finalement la disparition du filet droit et la reconversion des marins vers d’autres métiers.

Les pouvoirs publics des communes du littoral, soucieux de leur électorat, organisent un référendum des marins en 1913 pour ou contre l’interdiction de la senne. Yvon Lachèvre en donne des résultats, c’est un raz-de-marée pour l’interdiction, et on y voit que la commune qui a le plus voté contre la senne est Trégunc, avec 270 voix pour et… une seule contre.

Nos ancêtres sont-ils un peu réactionnaires ? Cela part d’un bon sentiment, vouloir préserver la ressource qui menace de disparaître avec la senne et ainsi préserver l’emploi du plus grand nombre de marins dont c’est presque le seul moyen d’existence. Malgré cela, et pour bien d’autres raisons, la ressource diminue pourtant et, plus tard, la loi économique du rendement, plus grande quantité à moindre coût avec moins de personnel, finit par l’emporter.

Les marins de Trégunc, farouches opposants à cette technique, deviendront d’ailleurs au fil des ans des champions de la pêche à la senne, à la sardine un peu, au thon surtout… Lʼessentiel, est bien de s’adapter.

La rogue

Pour attirer le poisson vers les filets où il va se mailler, on jette de la gleurre, de la trouille, qui dit assez bien ce que ça veut dire, c’est une pâtée de tout ce qui peut l’attirer, sprats, déchets de poisson, têtes, boyaux, crevettes et berniques écrasées, du son, etc. cela ne marche pas si mal et ne coûte rien, mais il y a mieux. Les marins réalisent que les œufs et la laitance de poisson, maquereau, chinchard quand ils en trouvent, ont un effet « pêchant » supérieur à cette bouillie, mais les quantités sont minimes. Cela n’échappe pas aux négociants à l’affût d’un nouveau profit ; ils importent alors de Norvège de la rogue de morue ou de hareng, ce sont des œufs et de la laitance provenant des poissons que les pêcheurs salent et fument au lieu de les rejeter à la mer, produit bon marché. La rogue dont ils s’assurent le monopole pour fidéliser les bateaux est ramenée par les chasse-marée trouvant là du fret de retour de Scandinavie vers la Bretagne au lieu d’aller «sur lest»2 vers Bordeaux ou l’Espagne.

La senne a l’avantage de se passer de rogue en tournant « à la volée » sur la sardine chassant en surface. Cela ne fait pas l’affaire des négociants concarnois qui se gobergent sur le commerce de cet appât. Ils jouent sur le risque de mettre au chômage un grand nombre de marins et les autorités de l’époque, pour ménager la clientèle électorale comme d’habitude, interdisent ce type de pêche, la rogue a survécu.

Plus tard, devenue indispensable, la rogue est la cause de bien des problèmes, sans rogue, selon les marins, pas de sardine donc on ne sort pas ! Peu à peu le prix augmente et les pauvres sardiniers sont à la merci des négociants conserveurs qui s’enrichissent énormément sur leur dos, en organisant parfois la pénurie pour faire un plus gros bénéfice, rien de nouveau à cela !

Autre cause de perturbation dans cette fragile activité sardinière, voilà que les chasse-marée cités plus haut jouent un rôle dans l’exaspération de la crise du début du XXe siècle, ils accostent les sardiniers en mer pour leur acheter directement du poisson juste pêché, un genre de braconnage qui évite de payer les taxes dénoncées par les presses et les fritures. Ce poisson livré « en vert », c’est-à-dire en frais, sur presque toute la côte atlantique est en effet un sérieux concurrent pour les industriels de la sardine salée et de la conserve qui se trouvent en difficulté en cas de pêche faible ; mais, en représailles, ils réservent leurs achats à leurs fournisseurs habituels quand la pêche reprend.

C’est une des nombreuses causes de l’abandon de cette pêche par les sardiniers d’Yeu, de Groix et d’Étel qui n’ont que peu d’usines dans le secteur et se tournent alors résolument vers le germon pêché aux perches dans le Golfe de Gascogne. Ils disposent de plus grands navires, les dundees, voiliers pontés capables de bien tenir la mer dans le gros temps.

Ces marins sont en majorité des îliens et la perspective de voyages plus longs ne les effraie pas. Ceux de Concarneau n’en sont pas là, leur rythme de vie reste plus « paysan », on ne s’éloigne pas trop de la maison. C’est ce qui se passe pour la pêche à la sardine car, sauf exception, on part de bon matin et on rentre le soir, avec la godaille qui permet de nourrir toute la famille. Leurs bateaux non pontés ne sont pas faits pour la haute mer.

La sardine, on la mange aussi bien crue avec un peu de sel que bouillie avec des patates, on en fait aussi des « potiches » dans du vinaigre pour l’hiver, c’est parfait pour changer de l’ordinaire de la campagne, bouillie d’avoine, crêpes, lard salé de temps en temps et parfois volaille le dimanche si l’on a une petite basse-cour.

Une pêche de subsistance

La sardine est traditionnellement une pêche de subsistance pour les pauvres, ceux qui ne possèdent pas de terre, elle échappe à la classe dominante des propriétaires terriens, de la noblesse et des monastères. Alors que la mer est ouverte, les marins ont la conviction qu’elle est le domaine réservé des inscrits maritimes, ceux qui sont sur le rôle d’équipage et qui payent les Invalides, considéré comme un genre d’impôt alors que c’est en réalité une simple cotisation mensuelle, assez modeste, mais qui leur permet de toucher une petite pension à 55 ans, pas une retraite, toujours cette notion militaire, signe d’une dépendance de la Royale.

Les conserveries

Cette pêche devient une activité préindustrielle quand, devenue une marchandise permettant d’acquérir d’autres biens, la sardine salée et pressée en fûts, puis mise en conserve, pourra être exportée au loin par la route, par bateau puis par le chemin de fer.

Cʼest un génial précurseur, Nicolas Appert, qui a compris que, pour conserver le poisson, il fallait le traiter par la chaleur et détruire ainsi les germes. Il ne profite guère de son invention, qu’il ne sait pas développer. Le Nantais Joseph Colin empoche la mise en installant la première fabrique de conserve appertisée à Nantes, fournie en poissons de la Turballe d’où il est livré par charrettes à bœufs !

Rapidement, Colin et d’autres installent de petits ateliers de conserverie sur les lieux de production pour éviter le long trajet du charroi : La Turballe en 1830, les Sables d’Olonne et Belle-Île en 1834, puis Douarnenez et les ports bigoudens où les sardiniers sont nombreux. On ne sait trop pourquoi, peut-être par méfiance devant le progrès, Concarneau ne s’y met vraiment que trente ans après et rattrape vite son retard pour devenir, vers 1900, le plus grand centre sardinier avec 34 usines, puis 65 ; il y en a partout, y compris en Ville close. Ce n’est pas dû à d’audacieux locaux, les négociants et industriels viennent presque tous de l’extérieur, de Nantes et d’Aquitaine, surtout de Bordeaux. Il suffit de regarder leurs noms pour s’apercevoir qu’il n’y a pratiquement aucun nom à consonance bretonne. C’est valable pour toute la côte, avec une seule exception, un notaire Le Guillou à Elliant qui, devenu industriel sardinier, se fait appeler plus tard Le Guillou de Penanros.

Concarneau, premier port sardinier de France

Lʼengouement pour Concarneau tient à sa situation géographique privilégiée, une baie abritée, une belle flottille, de bons marins, le poisson à proximité de mai à novembre ; le chemin de fer est annoncé par une connexion à la ligne Quimper-Paris via Rosporden. Concarneau devient un vrai port de mer, on construit la digue qui va permettre aux centaines de barques de venir se caser, c’est le mot, devant la Ville close.

Port de Conq est devenu un abri sûr au fond de la baie de la Forêt en cas de mauvais temps, même s’il faut encore pour les plus grands navires comme les trois-mâts attendre la marée pour y entrer. Bientôt, pour accueillir encore plus de chaloupes, il faut franchir le chenal entre le Passage et la Ville close, le port s’étend dans l’anse du Lin, la ria du Moros qui n’est encore qu’une vasière.

Lʼarrivée du train Paris-Quimper de la Compagnie d’Orléans, par une ligne secondaire Rosporden-Concarneau ouverte en 1883, donne le coup de pouce décisif, Concarneau devient le premier port sardinier de France. Le train permet d’étendre le marché de la conserve à toute la France et bientôt d’exporter vers les États-Unis qui découvrent la « French Sardine », nom qu’un grand de la conserve de Californie donnera à sa compagnie et qui viendra un jour s’installer en Bretagne.

C’est l’arrivée de ces nombreux « primo-industriels » qui, en fixant la flotte à ses débouchés, donne à Concarneau un avantage décisif par rapport à Groix, Belle-Île ou Étel ou même Douarnenez qui avaient pourtant au départ des bateaux en plus grand nombre, mais peu d’usines. Concarneau reste pendant longtemps le premier port sardinier de France.

La crise de la sardine

Les usines pour subsister doivent basculer vers le thon germon quand la sardine fuit nos côtes et cause la grande crise du début du XXe siècle.

La « désertion », c’est ainsi que le phénomène est perçu, du poisson vers le sud cause de graves problèmes sociaux ; marins, ouvrières d’usine, chantiers de construction de chaloupes, usiniers, tout le monde est atteint. On essaie de tout faire pour conserver le maximum d’emplois dans la conserve, souvent au prix d’une attitude irraisonnée. Un premier grand mouvement social, parti de Douarnenez et qui est en pointe dans la lutte anti-patrons, se lève pour essayer de faire interdire l’arrivée des sertisseuses mécaniques qui priveraient de travail les nombreux soudeurs, considérés comme des salariés privilégiés.

Concarneau suit et durcit le mouvement jusqu’à la détérioration des nouvelles machines, parfois leur destruction comme chez Chancerelle à Douarnenez et Cassegrain au Passage Lanriec, compromettant ainsi l’avenir de cette industrie.

Les marins, premières victimes de l’arrêt de la pêche, se joignent aux ouvrières d’usine privées de travail par une minorité « privilégiée », les soudeurs, pour faire cesser leur grève. Les autorités parviennent à trouver un compromis et le travail reprend avec l’utilisation des machines. Il a bien fallu se rendre à l’évidence que la sertisseuse est incontournable, nos concurrents portugais et espagnols s’y sont mis ; sans elle, on risque le désastre.

Les soudeurs deviennent sertisseurs ou se reconvertissent dans d’autres activités comme la mécanique et l’entretien des machines. La conserverie se modernise et continue à progresser, mais l’alerte aura été chaude.

Ce phénomène de lutte désespérée contre une évolution qu’on sait inévitable n’est pas particulier à la Bretagne, mais il aura été plus sensible en Cornouaille, et plus précisément dans le quartier de Concarneau, à la pointe du combat contre tout ce qui peut menacer l’emploi des gens qui n’ont d’autre ressource que celle qui provient de la mer.

Dès que lʼévidence s’imposera, ils sauront s’adapter, rattraper le retard et deviendront des champions dans les nouvelles activités et techniques de pêche.

Cet article est tiré d’un dossier remis par Yves Cariou après la conférence qu’il a tenue au Sterenn à Trégunc en 2014.

Notes

- Procédé qui consiste à mettre les aliments dans des récipients rendus étanches à lʼair puis chauffés pour détruire les micro-organismes pathogènes (wikipedia). ↩︎

- Naviguer sur lest, cela signifie qu’il n’y a pas d’autre chargement sur le navire à part le lest fixé au niveau de la quille pour assurer la stabilité. ↩︎