Goémoniers de ce temps-là

Né en 1933, quatre-vingt-six ans plus tard, Trévignon ne m’offre plus le même visage. Gamin, ce n’était l’opulence dans aucune famille. Tout le monde travaillait pour s’assurer l’essentiel et rien de plus. Le luxe était inconnu. On sortait tout juste du Moyen-Âge. Tout le monde s’exprimait en breton, mes grands-parents ne connaissaient pas un seul mot de français et on a peine à s’imaginer les bienfaits de l’école obligatoire sur nos campagnes reculées.

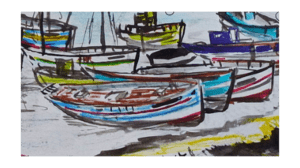

Cette vie sans histoire fut bouleversée par l’entrée en guerre de la France contre l’Allemagne. Du jour au lendemain, les conditions de vie devinrent encore plus pénibles, surtout quand le pays fut occupé. L’été, les marins se livraient à la pêche côtière et ramenaient en abondance toutes sortes de poissons. L’hiver, ils se tournaient vers la pêche à la crevette et, au printemps, vers celle des crabes et des homards. A cette époque, il y avait bien une vingtaine de canots au port de Trévignon, chacun armé pour deux ou trois, voire quatre personnes. La région vivait presque exclusivement de la mer.

L’hiver, quand la tempête faisait rage et jetait à la côte de grosses quantités de goémon, tout le monde s’activait selon ses moyens. Les paysans, bien sûr, prélevaient une grosse partie qui était étalée sur les champs et servait d’engrais. Les particuliers le remontaient à l’aide de civières et l’entassaient sur un coin de dune où il était stocké jusqu’au printemps.

En ces jours d’abondance, il y avait une activité indescriptible à la côte et, le soir venu, il ne restait plus grand-chose sur le sable. Chausser des sabots de bois, porter une civière bien remplie, marcher sur le sable ou sur les rochers et cela sans discontinuer, n’était pas une partie de plaisir pour nous. Cependant, tant que la marée montante ne venait pas occuper les lieux, les affaires allaient bon train.

Quand la mer recouvrait le goémon, les hommes en petite tenue, armés d’un large croc emmanché muni d’un orin et spécialement prévu pour cette opération, lançaient leur outil dans cette masse à demi flottante et tiraient à la côte de belles quantités d’algues que les porteurs s’empressaient de monter sur la dune dans leurs tas respectifs. Il n’y avait pas tous les jours pléthore et, quand venait la disette, la plage n’était pas laissée à l’abandon. Les marins partis en mer, les femmes et les vieux prenaient le relais. Bien avant le jour, les habitués venaient à la côte pour évaluer ce que la mer avait déposé et il se produisait alors un singulier partage. On appelait cela “saisir son lot”. À l’aide d’un outil, chacun traçait sur la plage une surface raisonnable qu’au moment convenu il aurait seul le droit de prélever, puis on attendait le lever du soleil et le signal d’un chef, sans doute le plus ancien, pour se mettre à l’ouvrage. J’ai souvenance, jeune enfant, que ma mère m’emmitouflait dans son châle, me posait contre un rocher à l’abri du vent et j’attendais jusqu’au moment où le dernier brin de goémon fut débarrassé de la plage.

À cette époque où la raison existait encore, il y avait des règles bien définies qui faisaient que jamais il n’y avait d’histoires entre les participants. Dimanche et jours de fête éloignaient les gens de la côte. Si, en plein travail, quelqu’un venait, portant une mauvaise nouvelle, par exemple, « un voisin, un proche, un ami ou Jean-Marie untel est mort », le travail cessait sur le champ. Il en allait de même pour les obsèques, on appelait cela “faire berge”. Personne, jamais, n’aurait osé enfreindre ces règles. Les gens étaient très modestes mais d’une honnêteté rigoureuse.

Période de pénurie

Tous les jours, quand le goémon était là, les tas s’agrandissaient un peu plus, laissant s’échapper un purin nauséabond dans lequel grouillaient des asticots que venaient picorer des nuées d’étourneaux ; un don du ciel quand la guerre faisait rage et, la viande devenue rare, l’étourneau était bienvenu. Sur une ligne de deux ou trois mètres étaient fixés, à quelques centimètres de distance, des petits collets formés de crins de cheval. Après avoir remué légèrement le goémon pourri, la ligne était tendue où grouillaient les asticots et le chasseur se mettait à l’affut attendant que les oiseaux se posent au bon endroit. Quand l’occupant empêchait les marins de sortir, j’ai même vu mon père s’adonner à cette pratique. À la table familiale, nous avons souvent mangé des ragouts d’étourneaux avec beaucoup d’appétit. Ainsi passait l’hiver.

Le brûlage du goémon

Quand venaient les beaux jours du printemps, les tas de goémon étaient démolis et mis à sécher. De vertes, les dunes devenaient marron. Une fois séché, au moment propice, quand le vent partait vers le large, il était brûlé. De Raguénès jusqu’au château, d’une multitude de foyers s’élevait une fumée âcre et épaisse qui s’en allait au loin sur l’océan masquant presque la ligne d’horizon. Cette fumée verdâtre était presque palpable, elle s’élevait en volutes aussi compactes qu’une muraille, gamins on s’y jetait, elle vous emprisonnait, tellement dense qu’on n’y voyait absolument rien. On sortait de là les cheveux et les habits imprégnés d’une odeur âcre et tenace. Cette fumée était si importante qu’au début du vingtième siècle, au moment où la sardine devint très rare, certains du milieu de la pêche voulurent interdire cette pratique, prétextant que cette fumée chassait le poisson et était la cause de tous leurs malheurs, allégation bien sûr infondée.

Les cendres qui résultaient de cette combustion étaient compactées pour former des blocs facilement transportables, on appelait cela de la soude. Elle était traitée dans l’usine toute proche de Penloc’h, aujourd’hui maison du littoral. De ces cendres on extrayait de l’iode dont les armées et l’industrie pharmaceutique avaient grand besoin. Cette usine employait une quinzaine de personnes, elle a cessé son activité vers 1945 mais j’ai encore en mémoire le son strident du sifflet qui appelait les ouvriers à l’ouvrage et servait de repère horaire à tout le quartier.

C’est passionnant ! Merci pour ce témoignage. Nathalie, de Californie.

C’est passionnant ! Merci pour ce témoignage. Nathalie, de Californie.

Belle évocation qui nous plonge dans un passé totalement disparu.Merci.yves renot

Belle évocation qui nous plonge dans un passé totalement disparu.Merci.

yves renot