Land-fleuren (Lannfleurenn)

Découverte au cours d’une promenade entre Kerlaëren et Korn Pao (Pav), une auge taillée à même le roc laisse perplexe. Cette auge, ayant sans doute servi d’abreuvoir, se trouvait-elle autrefois à proximité d’un lieu d’habitation ?

Photo ci-contre : Le granit, ici à fleur de sol, avant d’être creusé par l’homme, a été façonné par un phénomène de pédogénèse (voir note)

La route de Landfleuren (Lanfleuren sur le cadastre de 1845, Landfleur sur le dénombrement de la population de 1846), perpendiculaire à la route allant de Kerlaëren à Kerdallé, mène à la côte. Le toponyme Lanfleuren est composé de Lan (lann = lande, ajonc) et fleuren (fleurenn = fleur, fleuron). Première idée : Lannfleurenn est le fleuron de la lande ou de l’ajonc. D’après Pierre Trépos, le mot fleur a été bretonnisé à l’aide du suffixe -enn et le pluriel est formé par la suppression de ce suffixe, fleurenn au singulier, fleur au pluriel, mais dans certains cas, on peut entendre fleurennoù pour le pluriel de fleurenn. Deuxième idée : Lannfleurenn pourrait se traduire ici poétiquement par « lande fleurie » ou « lande en fleurs. »

Mais fleurenn peut aussi se rapporter à la virginité et l’on peut imaginer une tout autre signification ! Voici une autre piste qui nous fait remonter à la fin du XVIIe siècle, à la lecture de la réformation des domaines de 1678-1684 : « Une prée fauchable nommée Prat Ar Castel contenant treize cordées donnant devers soleil levant sur autre prée du même nom à Maurice Scaër, devers midi sur le Parc Lanfulen audit déclarant, du couchant sur autre prée aussi du même nom à Josias le Breton et du nord sur autre prée de même nom à Jan Kervéadic et Yvon le Moellic. Plus le quart dʼun parc de terre froide appelée Lanfulen contenant vingt cordées donnant du levant sur le Parc Kerlaezren à Maurice Scaër, du midi sur un chemin qui conduit dudit lieu de Kerdallé à la grève, du couchant sur les trois quarts dudit parc appartenant audit Josias le Breton et du nord sur la prée An Castel audit déclarant, en outre la huitième partie du frostage dudit village de Kerdallé Huellaff. » Ce secteur se dénommait alors Lanfulen, qui pourrait avoir une tout autre signification : selon le dictionnaire diachronique du breton devri.bzh, fulen (fulenn) signifie étincelle (ful au pluriel). Fulen peut aussi vouloir dire « une parcelle incandescente », comme elle le serait, couverte d’ajonc et de genêt en fleurs au printemps ! Fulenn an askol est le nom breton du papillon la Belle-Dame ou vanesse des chardons. Fulen peut aussi signifier « une jolie fille » (devri.bzh) !

Sur le cadastre de 1845, la route menant à Lanfleuren se dénommait « Carront Croissant Merriet ». Carront (karront), est couramment employé en breton en sud-Cornouaille pour désigner un petit chemin. Le mot kroashent, formé de kroaz (croix, croisée) et de hent (chemin, route) signifie carrefour, croisement et a été souvent francisé par erreur en “croissant” dans de nombreuses communes de Bretagne, comme cela est le cas ici. Merriet (Mercʼhed) peut signifier « femmes » et désigne parfois un endroit réservé aux femmes abritées du regard des hommes, à une époque où les toilettes publiques nʼexistaient pas (source : Kerofis). Sur le cadastre de 1845, les parcelles de terre labourable n° 538 et n° 737 de la section H, situées au carrefour des deux routes précédemment citées se nomment Merriet. Ce mot Merriet se retrouve dans des noms de parcelle à proximité d’autres villages tréguncois comme près de Keroter (section A n°834 et 835) ou Rubran (section B n°203 et 204). Merriet est aussi un nom de famille assez répandu et ces parcelles peuvent avoir appartenu à un dénommé Merriet. Autre signification tout aussi probable Kroazhent Meried (meried = fourmis). La réformation des domaines de 1678-1684 site une parcelle dénommée « prée An Meriguet » : « La moitié dʼun parc nommé Parc Poul an Maout, terre froide contenant en fond quinze cordes férant du levant sur la prée An Meriguet audit Laurans, du midi sur le chemin de servitude de ladite prée, du couchant sur le Parc Pont An Maout Bihan à Yves le Mouellic et du nord sur une prée froste dépendant du lieu de Kerlaezren. » Meriguet est proche de merieneg (= fourmilière) !

Sur le cadastre de 1808, on n’observe pas d’habitation à Lanfleuren. Un unique bâtiment situé en bordure du ruisseau venant de Kerlaëren est identifié comme maison dans le tableau indicatif des propriétaires de l’époque. Cette habitation se retrouve sur le cadastre de 1845 et est dénommée Ty-Pont-Denvet (ty = maison, pont = pont et deñved = moutons). Au bas de Kerlaëren, un autre pont, Pont Maout (maout = bélier), permet de franchir le même ruisseau qui débouche dans Loc’h Louriec. Denvet et Maout peuvent aussi être des noms de personnes.

Loc’h Louriec (Locʼh Lourieg)

Le terme loc’h s’applique en général à une étendue d’eau, un marais, un lac, un étang…

Lou pourrait venir du vieux breton louche, le terme roue (= roi) emprunté au français roi (prononcé jadis roué) sʼest substitué au mot breton originel ri, parent du gaélique et du gaulois rix (roi, comme dans Vercingetorix = le roi suprême des héros).

Selon Gwennole Le Menn, la forme ancienne riog (rioc en vieux breton), devenu rieg est un dérivé en –og, –eg, de ri (= roi). Riou est un dérivé en –ou de ri. Rieg, saint et moine, fut disciple de saint Gwénolé (VIe siècle), contemporain de Gradlon, premier roi de Cornouaille, et de saint Corentin considéré comme le premier évêque de Quimper. Rieg a donné le nom des communes Lanriec (jadis Lan Rioc) et Riec.

Les recherches toponymiques favorisent parfois les divagations et les interprétations critiquables, prenons donc garde à ne pas conclure trop hâtivement. Mais quand même, en continuant les investigations, on constate qu’au moins une quinzaine de parcelles bordant le ruisseau de Kerlaëren comportent le vocable hastel (de c’hastel = château). D’après le site internet Kerofis, « Ar Cʼhastell veut dire le château, du latin Castellum, cʼest-à-dire lieu de défense, poste militaire. Certaines de ces parcelles sont identifiées lors de la réformation de 1678-1684 par le terme Castel. Mais en toponymie Kastell peut recouvrir des réalités différentes : un ensemble rocheux souvent ruiniforme, un poste de garde gallo-romain escarpé, un promontoire servant de fortification, une motte féodale aménagée… » C’est vrai que Loc’h Louriec est bordé au nord de quelques rochers granitiques, peu escarpés toutefois.

Poursuivons sur la signification de Kerlaëren, toujours d’après Kerofis. « Kerlaëren ou Kerlaeron, formes anciennes : Kerazren (1541), Kerlazren (1611), Kerlaezron (1643), Kerlaeron (1702), Kerlaeron (1702). Le premier terme est Kêr, “village, lieu habité”, le second, bien que fréquent en toponymie, nʼest pas très clair. Une analyse trop rapide du nom conduirait à le traduire par “voleurs” ce qui est peu plausible. Il sʼagit plus probablement dʼun nom ancien composé de lʼélément “lad” (qui sʼécoule) et “gron” (marais). Dʼaprès Albert Deshayes (Dictionnaire des noms de lieux bretons), le déterminant est plutôt le nom dʼhomme Glaezron, variante évoluée de Gradlon, dont lʼinitiale G adoucie a chuté après Kêr. Il nous semble plus probable être en présence de laeron, non pas avec le sens de “voleurs” (pluriel de laer), mais comme terme lié à lʼhydronymie. Laeron admet en effet une autre acception en toponymie. Il donne ainsi son nom à un affluent de lʼIsole, entre Spézet et Gourin. Le mot découle du vieux-breton Ladtron, qui veut dire “mare, étang”. »

Non loin de Kerlaëren, à Kerguentrat, l’archéologue Roger Bertrand, après une prospection aérienne, a mis en évidence des traces d’un vaste enclos de 450 mètres de diamètre. Des céramiques médiévales ont été découvertes sur une parcelle voisine.

Sur les talus bordant les chemins de Landfleuren et de Park ar Gwadenn, tout comme à proximité de Kerguentrat poussent de nombreuses touffes de fragon. Cet arbrisseau, qui privilégie les endroits où les hommes ont vécu, est souvent considéré comme un excellent marqueur phyto-archéologique. Dans lʼantiquité et au Moyen Âge, le fragon est connu pour ses vertus médicinales et entre dans la composition de certains sirops. « Plante des jambes légères », elle est utilisée pour lutter contre l’inflammation des veines, c’est aussi une plante diurétique, sudorifique et apéritive.

Les jeunes pousses de fragon sont comestibles, crues ou cuites, comme des asperges sauvages. En revanche, les baies rouges sont toxiques. Dans le département du Finistère, un arrêté préfectoral en date du 21 juin 2010 en règlemente la cueillette. Dans le calendrier républicain, le fragon était le nom attribué au troisième jour du mois de pluviôse.

Lanfleuren aux XIXe et XXe siècles

Le cadastre de 1845 indique la présence d’une habitation à Lanfleuren, occupée probablement par Alain Michelet et son épouse Marie Furic. En 1846, douze personnes (quatre foyers de cultivateurs) y sont dénombrées, sans doute en incluant l’habitation de Ty Pont Denvet. En 1851, Lanfleuren compte trois foyers, un cultivateur journalier, un tailleur et un indigent. À la fin du XIXe siècle, Lanfleuren compte jusqu’à 24 personnes dont des marins.

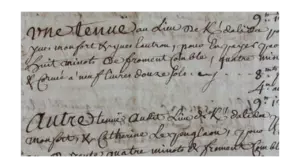

Plan cadastral de 1845

Au nord-ouest de Lanfleuren se trouve Parc ar Goaden : parc (park) signifie champ clos, et goadenn (gwadenn) fondrière, lieu souvent envahi par lʼeau et généralement marécageux. À la fin du XIXe siècle, l’étang Loc’h Louriec, les parcelles Roz Pont an Denvet et Tachen Kerlaëren sont des terres vagues proposées au partage et dont Jean-Marie Dagorn propriétaire-agriculteur à Kerlaëren est demandeur.

Parc boutin : le mot boutin équivaut au substantif “commun”, que lʼancienne coutume de Bretagne définissait comme “des terres vaines et vagues, non closes, et par là même ouvertes à la vaine pâture”. Boutin prend aussi le sens dʼindivis.

Parc chiminic : sans doute le parc Simonic comme dans la réformation de 1678 !

(Voir l’article Les landes de Trégunc autrefois pour dʼautres significations).

En 1911, deux familles de marins vivent à Lanfleuren et une autre à Pont Denvet. En 1936 n’y vivent plus qu’un marin et sa famille. Sur les photos aériennes de 1948 et 1952, au bord de la route se tient une bâtisse de type longère qui, six ans plus tard, semble ruinée. En 1966, elle a complètement disparu et le remembrement a modifié la géométrie des parcelles de ce secteur.

Note ↑

Deux belles encoches de pédogénèse à Pendruc

La roche, longtemps restée au contact du sol (des milliers d’années) est attaquée sur quelques dizaines de centimètres d’épaisseur par les acides provenant de la décomposition des végétaux. Lorsque les parties meubles disparaissent, des formes caractéristiques de chapeaux arrondis ou de champignons se dégagent ; ces derniers présentent des encoches de pédogénèse que l’on remarque sur le littoral tréguncois.

Entre Pendruc et la Pointe de la Jument

Sources

Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, Pierre Trépos, 1956, persee.fr/doc/abpo_0003-391x_1956_num_63_2_4461

Dictionnaire breton des sciences et des techniques, www.brezhoneg21.com

L’identité bretonne : l’origine des noms de personne, Jean-Marie Plonéis – 1995

Grand choix de prénoms bretons – Gwennole Le Menn – éditions Breizh, 1978

Le Finistère du 10 août 1889 (Archives départementales 29)

L’exposition Lʼorigine du granit rose, Maison du littoral, Ville de Perros-Guirec

Témoignage

Mon père Albert Nerriec (1925-2015) est né à Kerlaeron dans une chaumière en bordure de la route du Cosquer. Cette chaumière a été peinte par Maurice Ménardeau.

Quelques années après, ses parents ont fait construire une petite maison à Kroazhent-Meried. Le grand-père était marin durant l’été (embarqué sur un thonier à voiles à Concarneau), le reste de l’année, il cultivait ses terrains et travaillait dans les fermes alentour… Entre le village de Kerdalé (Kerzale en breton) et Kroazhent-Meried, il y a un toponyme qui est tombé dans l’oubli : Pennker Steon (Penn=extrémité, ker=village, steon=diminutif d’Étienne).

À Kroazhent-Meried, au bord du chemin, à gauche en allant en direction de la mer, il existe une zone rocheuse plate, aujourd’hui recouverte de végétation. Mon père m’a dit que, autrefois, les gens du quartier venaient jouer à la galoche à cet endroit.

Enfant, je me souviens de voir sur le site de Lanfleurenn à cet endroit, dans les années 1960, une ruine dans le champ près de l’auge. Cette maison en ruine a été vendue à un particulier dans le milieu des années 1960, au moment du remembrement peut-être. Les pierres ont été récupérées pour construire une chaumière. Sur le vieux cadastre napoléonien figure le nom « Carront ar Bosser » (= chemin du boucher) pour désigner le chemin qui va de Kerdalé à Lanfleurenn.

La plage de Kerlaeren, sur laquelle il y avait autrefois des épaves de vieux bateaux de pêche en bois, servait d’abri aux plates des petits pêcheurs de Kerlaeren et Kerdalé. L ’endroit où étaient entreposées les plates de marins s’appelait « Pord Brid 1 », situé au bout du chemin de Lanfleurenn. Toujours dans le secteur de Kerlaeren, il y a un petit étang près du bois de pins dénommé Loc’h Louriec. Curieusement, ce nom est inconnu des habitants du quartier qui l’appellent « Loc’h Kerandoull » (doull = toull = trou, percé ?). Près de l’étang et du bois de pins, il y avait autrefois une habitation à Ty-Pont-Denvet. Mon père m’a raconté que certains hivers, cette maison était inondée par l’eau de l’étang. Cette bâtisse n’existe plus. Il y a quelques années, la présence de pierres, de bosquets et de fusain attestait de l’existence d’une habitation à cet endroit.

Pour terminer, un petit mot sur l’étang de Keranouat, nom officiel : Loc’h Lourgar. Les gens de Kerdalé parlaient de Loc’h Vraz Keranouat. Les gens de Ruat l’appelaient Loc’h Keranouat (Keranouat = le village du canard).

Sur la berge de l’étang de Keranouat, côté Kerdalé, il existe des sous-bassements d’un ancien affût, nommé localement « Ty Aotrou Massy. »

Lorsque l’on passe au bord de la mer de Kerlaeren en direction de Pendruc et Loc’h Ven, il y a une petite crique avec du sable, convoitée dans les années 60 par un propriétaire qui voulait interdire l’accès au public : « Pordic Don » (=petit port profond).

Yvan Nerriec

- Pord Brid, pronnoncé de cette façon par les habitants du bord de mer à Trégunc, pourrait s’écrire Porzh Brid ou Brizh (=mauvais ?). De même, on peut entendre tad kod pour tad kozh (grand-père) ou laed pour laezh (lait) ↩︎