Les landes de Trégunc autrefois

« À mesure que nous avancions, des pierres disséminées sur le sol augmentaient de nombre et de grandeur, et détachaient leurs formes inégales parmi les bouquets d’ajoncs jaunes. Au milieu d’elles se dresse, sur une hauteur de onze pieds, un cône de granit renversé, posée sur une saillie de rocher presque à fleur de terre. Telle est la fameuse pierre branlante de Trégunc que les maris autrefois venaient ébranler pour savoir à quoi s’en tenir sur le compte de la chasteté de leurs épouses. »

Par les champs et par les grèves (voyage en Bretagne), récits de voyage rédigés en 1847 par Gustave Flaubert et Maxime Du Camp

Les domaines congéables

À l’exception des bords de mer, la lande s’est installée à la suite de défrichements forestiers. Dans le système féodal, la terre appartient au seigneur, à l’église ou au noble. Le seigneur peut se réserver tous les usages du sol. Le système du bail à domaine congéable des seigneurs, répandu en Basse-Bretagne, incite les paysans bretons à défricher quelques parcelles de terre et à y construire des bâtiments. Un propriétaire cède, moyennant une rente convenancière annuelle, la jouissance dʼune terre à un preneur, le convenancier, quʼil peut à tout moment congédier ; le convenancier est considéré comme propriétaire des « édifices et superfices » (bâtiments, fossés, plantations…) préexistants ou créés par lui, et la valeur devra lui en être remboursée lors du congément (d’après Universalis.fr).

Terres froides et terres chaudes

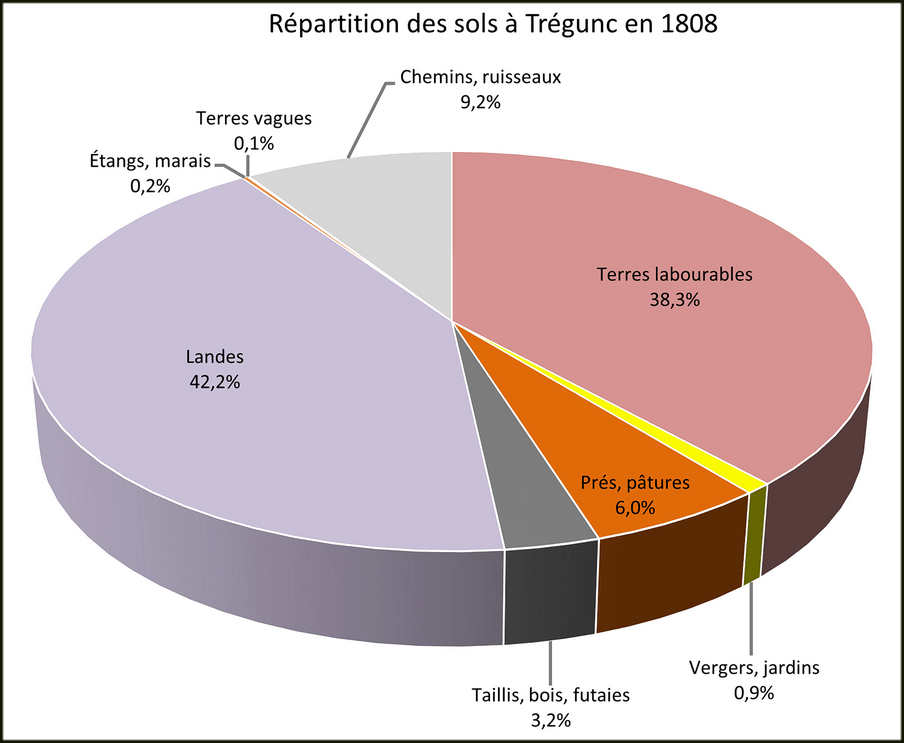

Jusqu’à la Révolution, avec mesure et justice, les paysans partagent les accès aux communs, vastes espaces de landes rattachés au village. Ces terres pauvres ou terres froides sont mises en culture de loin en loin, parfois après un brûlis ; les meilleures landes permettent de cultiver du seigle, du blé noir ou de l’ajonc, le reste du temps elles prennent la forme de landes qui servent de pâturage dʼappoint et fournissent divers végétaux utiles : bruyères et fougères pour la litière, ajoncs pour la nourriture des chevaux, genêts pour la couverture de certaines toitures…

Les terres chaudes sont cultivées et exploitées en rotation triennale, soit blé noir, seigle, avoine. Les litières fauchées dans la lande et mises dans les étables donnent du fumier qui vient enrichir les terres chaudes. À proximité de la côte, les algues et le maërl apportent un fertilisant complémentaire.

À la fin du XVIIIe siècle, l’agronomie, remet en cause les usages séculaires des terres pauvres. La Révolution ne conçoit la propriété que privée et non commune comme moyen de progrès. La suppression des privilèges féodaux est votée la nuit du 4 août 1789 par lʼAssemblée nationale constituante. Selon la loi du 28 août 1792, les communs sont censés appartenir aux communautés mais les seigneurs peuvent dans certains cas en demeurer propriétaires. En Bretagne, par dérogation, les communs sont attribués aux communes ou aux habitants des villages, ou encore aux vassaux qui ont le droit de mettre en commun. Ces terres sont laissées en l’état selon la volonté des riverains qui continuent à en faire un usage collectif.

De nombreuses landes bretonnes deviennent des propriétés en indivision, or les communs sont considérés par les aristocrates comme le pire moyen de valoriser les terres et la lande. La loi du 6 décembre 1850 permet de simplifier les modalités de vente et de partage des 70 000 hectares de terres en indivision et rend presque obligatoire leur démantèlement. Ces opérations visent à servir les intérêts économiques des particuliers devenus propriétaires et ceux du pays en rendant ces terres exploitables et créer ainsi de nouvelles ressources. La loi de 1850, exécutoire pour une vingtaine d’années, est prorogée jusqu’en 1921 pour cesser de s’appliquer le 1er janvier 1931, date à laquelle 2500 hectares ne sont pas encore partagés en Bretagne, surtout dans le Finistère et le Morbihan.

Le comédien Jean Kergrist imagine la venue du préfet dans un village supposé arriéré en 1852, un paysan rétorque au préfet :

Rififi dans les landes – Jean Kergrist sur dailymotion (video en fin d’article)

« [le préfet]… pour rendre une terre fertile, il faut d’abord lui donner un propriétaire !

̶ Mais on est déjà propriétaire monsieur l’homme Préfet, mais on est tous ensemble, ça s’appelle des communs. C’est sans doute ça qui te gêne, hein Préfet. Comme nos pères et les aïeux, les aïeux de nos aïeux, nous usons des landes avec justice et mesure ; chacun y a mis ses vaches et son cheval à pâturer, chacun y a coupé la litière pour faire ses fumiers, chacun y a écobué son coin de lopin avec l’aide des autres, chacun y a coupé l’ajonc à piler pour ses cheviaux… »

À Trégunc, de nombreux communs sont partagés au début du XXe siècle. Ainsi par exemple, le 23 avril 1919, Mme Mélanie Rioual, veuve de Jean-Marie Dagorn, propriétaire-cultivatrice à Trémot a formé devant le tribunal civil de première instance de Quimper la demande de partage entre tous les intéressés des communaux ou terres vaines et vagues indivises situées au village de Trémot et consistant en la parcelle K 690, Roz an Dein, lande de 1 ha 74 a 35 ca.

Des talus sont créés lors des partages, les cultures prennent la place de la lande et le bocage s’étend peu à peu.

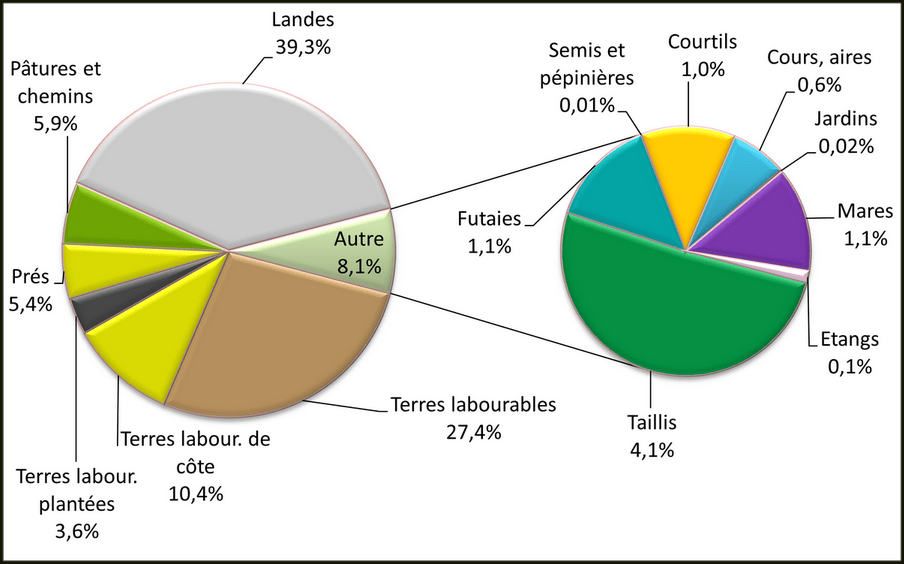

Au XXIe, la lande bretonne a perdu 98 % du territoire qu’elle occupait au XVIIIe siècle. En 2020, à Trégunc, certains communs de village ne sont pas encore partagés et sont souvent en friche ! Cependant, la modernisation de l’agriculture, la mécanisation, l’usage des engrais ou encore les remembrements ont fortement fait régresser la lande au profit de cultures parfois nouvelles.

L’exploitation des landes

Dans la lande croissent des ajoncs, genêts, bruyères, callunes, fougères, mousses, lichens, plantes herbacées et arbustes divers… En ces lieux vivent courlis et lapins ainsi qu’une multitude de petites bêtes, passereaux, reptiles, insectes ou araignées. La pauvreté du sol caractérise ces écosystèmes particuliers auxquels la flore et la faune se sont adaptées, créant une biodiversité riche et originale, autant de ressources que savent exploiter et entretenir les paysans durant des siècles.

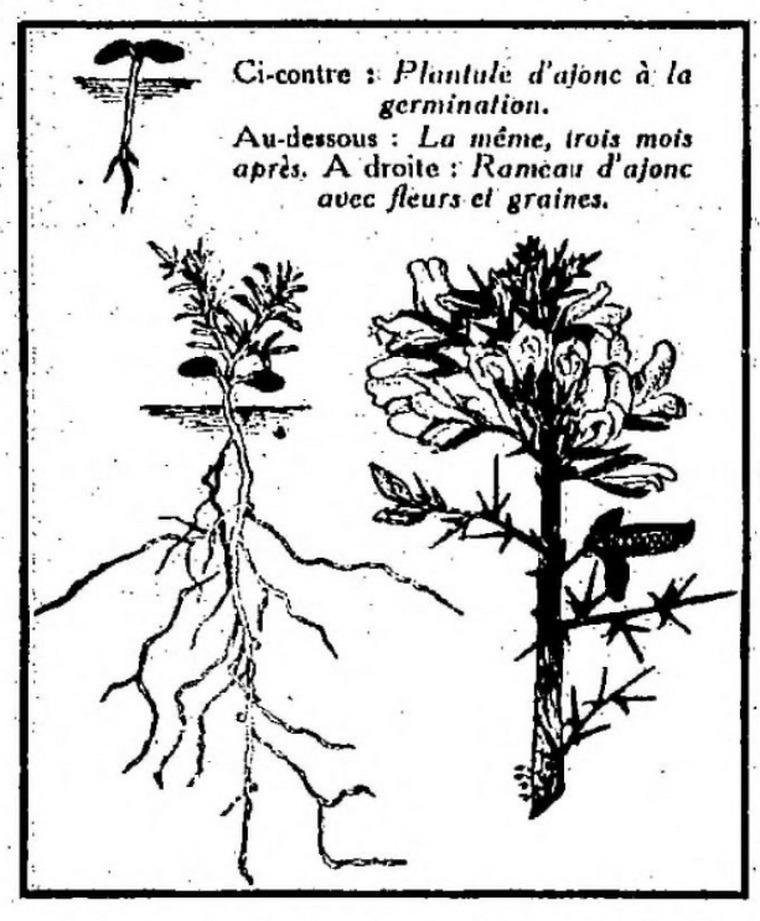

Les usages et les travaux collectifs menés par les ancêtres contribuent à la valorisation et au maintien de la lande. Pour l’alimentation du bétail, sur les terres médiocres défrichées, les paysans sèment de l’ajonc dont le système racinaire se développe profondémént dans le sol. Les deux premiers hivers, les pousses constituent un aliment de choix pour les animaux, notamment pour les chevaux. Les coupes dans les parkou lanec se font à la faucille puis l’ajonc est broyé et pilé dans une auge. C’est un travail pénible. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la technique du broyage s’améliore par l’utilisation de meules à broyer ou de hache-lande actionnés à la main ou par un manège à chevaux.

Les paysans fauchent une grande quantité de litière dans les landes, diverses plantes mêlées sont séchées avant stockage : ajoncs, herbes, bruyères, fougères… Les vaches gardées à l’étable produisent le fumier nécessaire à la fertilisation des terres labourables. La quantité de fumier produite est fonction du temps que passent les vaches à l’étable et pour le paysan la bouse a une grande valeur.

Lʼajonc étalé dans la cour ou les chemins boueux durant l’hiver compose le framboy qui sert ensuite de fertilisant.

Le vieil ajonc constitue un bon combustible quand le bois se fait rare ; mis en fagots durant la période hivernale, il sert par exemple à chauffer les fours à pain. Les mottes de bruyère prises dans les landes autorisent la cuisson à feu lent en se consumant.

À proximité des lavoirs, les touffes d’ajoncs sont bien pratiques pour mettre le linge à sécher en évitant qu’il ne s’envole. Le genêt, voire la fougère, servent de couverture à certains bâtiments ou à protéger diverses récoltes (pommes de terre, betteraves…).

Farfadets et korrigans

Voici comment Jehanne a chanté la bruyère en 1899 : « Jʼaime passionnément la bruyère, la petite bruyère rose des landes bretonnes, qui jette une douce teinte de gaieté sur la mélancolie grise des blocs de granit. Quoi de plus gracieux que ces fleurs en forme de minuscules clochettes se balançant si joliment lorsque le vent du soir court sur la lande grise ? Je crois vraiment quʼelles tintent alors, ces petites clochettes, car à la chanson de la brise se mêle un murmure bien doux, un chant plein de mystère. Oh ! quʼelles ont de petits airs mystérieux, ces gentilles clochettes ; et vous saviez les choses étonnantes quʼelles vous racontent ! Il paraît que, sous leurs touffes, se cachent quantités de petits êtres surnaturels : farfadets, korrigans et autres, qui, la nuit, sortent de leurs cachettes pour aller danser au clair de lune. Et les fleurs de bruyère sʼilluminent alors ainsi que de minuscules lanternes vénitiennes. Il faut voir lʼaspect de la lande. Oh ! le magique spectacle des nuits de Bretagne, avec leur cortège de lutins et de fantômes ! Elles voient tout cela, les petites bruyères bretonnes, et voilà pourquoi elles ont tant de jolies choses à raconter. Moi, jʼen raffole de tous leurs récits fantastiques, comme de tout ce qui tient à la Bretagne. Ô mes petites bruyères roses, combien de fois mʼêtes-vous apparues dans mes rêves, là-bas, là-bas, sur la lande sauvage, encadrées de vos roches grises ! » LʼUnivers du 19-12-1899 (gallica.fr)

Au fait, savez-vous dans quelle rue de Trégunc habitent les korrigans ? Le Chemin de la Lande des Korrigans mène de Kerjean à Trébérouan ou, autre lieu, Hent dall Korriganed.

Lʼécobuage

Lʼécobuage consiste à défricher un lopin de lande et à brûler le sol qui auparavant est « étrepé » : au début du printemps, la couche superficielle du sol est décapée et les mottes regroupées brûlées sur place. Les cendres riches en potasse sont éparpillées sur la parcelle avant un semis de seigle ou de blé noir ; ces terres acides ne conviennent pas à la culture du blé. La farine de seigle permet de faire le pain noir, bara segal, la paille de couvrir les toitures de chaume. La farine de blé noir sert essentiellement à faire des crêpes. Après trois ou quatre années d’exploitation, la parcelle est ensemencée d’ajonc et de seigle récolté une dernière fois avant de laisser la lande reconquérir l’espace et ainsi préserver le sol pendant une trentaine d’années. Lʼécobuage est un travail collectif qui donne lieu à quelques réjouissances : repas, chants et danses.

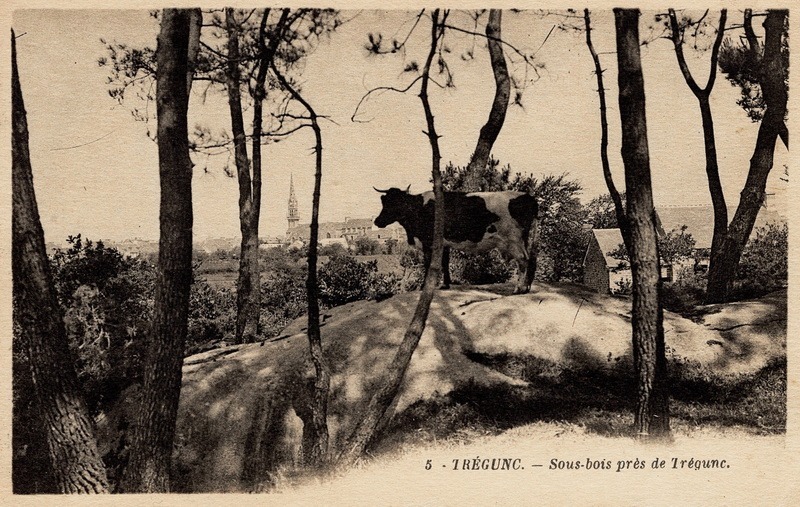

Le domaine des bugale-saout

Au printemps, les vaches viennent librement pâturer dans les landes. Les enfants ont pour mission de « garder » le bétail et parfois la lande devient un terrain de jeux, au risque de relâcher la surveillance et de perdre ses bêtes ou de les voir aller dans les cultures de choux ou de betteraves. « Tout gamin j’allais souvent à Keroul avec mes copains dans nos champs voisins, héritage du grand-père Corentin, aider au travail ou garder les vaches… C’est plein de cailloux, de genêt, d’ajonc, bon pour les vaches. » (Yves Cariou né en 1930).

Un exemple : Croissangar

Lʼétude du cadastre de 1845 autour de la ferme de Croissangar montre bien l’espace occupé par la lande sur cette partie du territoire communal (voir pages suivantes). Ce toponyme pourrait trouver une explication à partir de la forme ancienne Kerangar, lieu situé à Saint-Jean-Trolimon : selon le site Kerofis, ce dernier toponyme « associe Kêr, village, lieu à un élément -angar que lʼon pourrait peut-être rapprocher du nom dʼhomme vieux-breton Engar, formé du préfixe intensif En et de Kar, ami, parent, cher, agréable, que lʼon retrouve dans Kerengar en Plozévet ». Croissangard pourrait devenir Kroazangar.

Sur la carte du cadastre des environs de Croissangar, les espaces cultivés, généralement clos et bordés de talus boisés, contrastent avec les grands espaces occupés par les landes. La plus grande parcelle cultivée, parc idou (terre à blé), a une superficie de 2,22 ha, la lande de Belair dépasse les 13 ha.

Sur le cadastre de 1845, la ferme de Croissangar est entourée des terres les plus fertiles, les landes les plus proches sont écobuées, à l’inverse des parcelles les plus lointaines.

La mémoire des landes subsiste dans la microtoponymie bretonne à travers le nom des parcelles de terre que décèle par exemple le cadastre napoléonien (références des recherches de signification : sites Kerofis, Devri, CDDP 29).

Relief

Roz Belair : Généralement, ce toponyme est d’origine française, de création récente (en vogue aux XIXe et XXe siècles) et correspond à des habitations élevées sur des lieux dégagés. Son correspondant breton est dʼune certaine manière Keravel, endroit habité, ouvert au vent, de Kêr, “village, lieu habité” et Avel, “vent”… Roz désignant un côteau, une zone pentue, ici pas dʼhabitation.

Loden roz vras : lodenn, parcelle résultant d’un partage (CDDP 29 , 1993)

Roz an gall : Roz désignant un côteau, une zone pentue, suivi du nom de famille Ar Gall, très répandu en Bretagne. Son sens est lʼétranger, le français. La forme an gall est une forme archaïque, lʼarticle moyen breton an nʼayant pas évolué en ar.

Roz an déin : drein = épine ? ou Déin nom de famille ?

Roz an boni : boni, nom d’homme ?

Cornacʼh roz ar ségal : Korniach = recoin ; roz = coteau ; segal = seigle

Stanc (stank) : vallée

Toul (Toull) : trou

Huellou : uhel – uhellioù = haut, en amont

Les eaux

Poulloupri : formé de Poulloù, pluriel de Poull, trou, fosse, mare et de Pri, boue, argile.

Feunteun : fontaine

Communication

Carront (Karront) : désigne un petit chemin

Parc ar karn (Park ar Karn) : Karn, forme évoluée de Karront qui désigne un “chemin rural”. Karn/Karront, mots dʼemploi courant en breton en sud-Cornouaille.

Allée (Alez) : Chemin bordé d’arbres qui conduit au manoir (CDDP 29, 1993)

Pont mein : pont fait de pierres

Types de parcelles

Parc (Park) : Park désigne “un champ clos”.

Dachen (tachenn) : tachenn = terrain dépendant dʼune ferme, parcelle ouverte séparée des autres par des bornes (pierres)

Liors (Liorzh) : le courtil. Mot dʼun emploi courant en sud-Cornouaille dʼune manière générale.

Prat (Prad) : pré à pâture non fauchable, issu du latin Pratum, au pluriel Pratleye (Pradjeier). Pradenn, avec la marque du pluriel en -où, singulatif de Prad, “pré, prairie”.

Prat goué (Prad gouez) : la prairie sauvage, inhospitalière.

Frost ou Frostage (Fraost) : terre inculte, friche, terre vaine et vague ou terre froide.

Daouzec ero : (daouzec = douze ; ero = sillon) le sillon valait 1/16 de journal.

Gwaremm : désigne une garenne, étendue de terre souvent sèche comme une lande où poussent des ajoncs et des bruyères et que lʼon travaille de temps à autre. Souvent confondu avec Karrhent (voie charretière).

Roux ar warem : (Gwaremm rous) : Garenne suivi de l’adjectif rous = rousse ? ou Roz ar gwaremm, le coteau de la garenne.

Parc lan (Park lann) : Ce toponyme est composé de park, champ clos, et de lann, lande. Il signifie donc “le champ de la lande”, parcoù au pluriel.

Parc lannec (Lanneg) : Lanneg comporte lui-même le terme Lann, “ajonc” et le suffixe -eg, qui en marque lʼabondance en lʼendroit, couvert d’ajonc.

Parc mar (Park marr) : champ écobué.

Park banal : champ de genêts

Roz ar ségal mar : un côteau, une zone pentue semée de seigle après écobuage.

Parc an idou (edou) : ed (pluriel edoù) = blé, céréale (CDDP 29, 1993)

Place ar plous (plas ar plous) : place=endroit, plous= paille

Parc ar foennec (fouenneg) : parcelle à foin (fauchable).

Parc al leur (Park al leur) : Park, champ clos et al Leur, aire. Autrefois, chaque village possédait une ou plusieurs aires, ne serait-ce que pour les travaux de battage.

Brugou : Lʼélément principal est le breton Brug, qui désigne la bruyère, plante ligneuse bien connue en Bretagne, dont les petites fleurs en grappe sont violettes ou roses. Le mot se présente dans sa forme plurielle marquée par le suffixe -où.

Gorniguel (Kornigell) : Le mot kornigell est un dérivé du mot korn (coin), avec double suffixation diminutive, comme lʼécrit A. Deshayes dans son Dictionnaire des Noms de Lieux Bretons. Le mot désigne également le vanneau, ainsi que lʼexplique F. Gourvil dans Noms de famille bretons dʼorigine toponymique. En toponymie il semble plutôt désigner un endroit à lʼécart dont la forme rappelle celle dʼun coin.

Stangornial : Stang, vallée, suivi de gornial (kornial=mener grand bruit, crier) ? Kornial ou Kornad = aussi lopin ; Kornial est aussi un nom de famille

Coadic (Koadig) : diminutif de koad, bois, signifie petit bois, bosquet.

Terrien (Tirien) : partie haute de pré

Bergé, vergé (Berje verje) : verger

Le bâti

Cardi (Karrdi) : remise, hangar (CDDP 29, 1993)

Parc loche (Park loch) : loch = cabane, hutte

Sources

https://grandterrier.bzh/

https://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-99685QE.htm

L’émission La marche de l’histoire du 23 janvier 2018 sur France Inter : Richesses des landes de Bretagne

Landes de Bretagne, François de Beaulieu – Locus Solus – 2017

Étude des noms de lieux à l’école élémentaire – CDDP 29 – 1993

www.fr.brezhoneg.bzh

Rififi dans les landes – Jean Kergrist sur dailymotion (video ci-dessous)