Du thonier dundée au thonier-senneur-congélateur

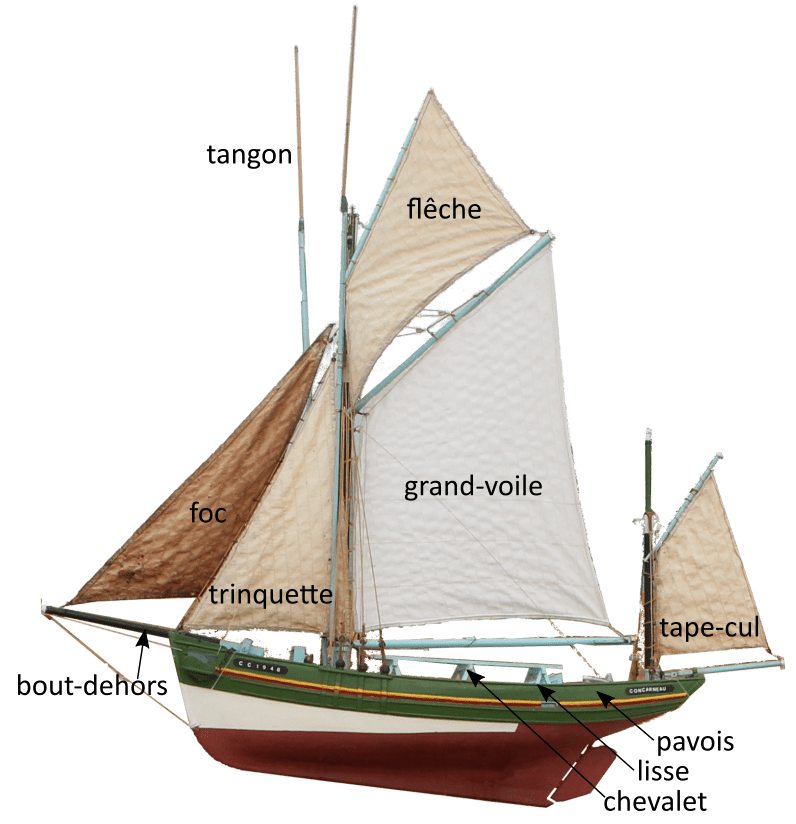

Le thonier dundée 1 va succéder à la chaloupe pontée. Il est rapide, maniable. Son élégance est due à sa voûte arrière allongée au maximum au raz de l’eau qui en fera aussi sa fragilité.

Le thonier dundée dispose de deux chambres froides, une à bâbord, l’autre à tribord. On y suspend les thons par la queue. Entre les deux se trouve le « cercueil » qui est rempli de barres de glace afin de réfrigérer les deux chambres.

La vie d’un mousse à bord

La vie d’un mousse à bord est pénible. Dès cinq heures du matin, il doit préparer le jus pour l’équipage et sa journée ne se termine guère avant vingt-deux heures. Le mousse est seul dans le poste avant, près de son poêle fixé entre les renforts du bout-dehors 2. A chaque virement de bord, il lui faut rentrer le tuyau de son poêle afin que ce dernier ne soit pas arraché par la trinquette 3. Chaque midi, il prépare de la soupe au thon. Il doit aller chercher de l’eau douce dans la cuve de 500 litres située à l’arrière du bateau et il ne faut pas la gaspiller. Le soir, le menu est plus varié. Le matin, le mousse est chargé de siphonner le vin mais il y a toujours des volontaires pour l’aider, bien plus que pour éplucher les pommes de terre !

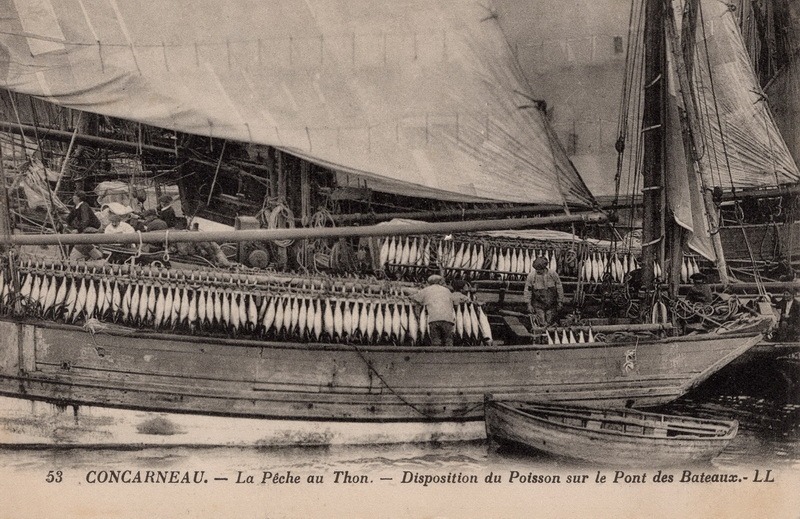

Durant la journée, les lignes, filées par les pêcheurs, sont gréées sur les tangons fixés à l’avant du grand mât. Il y en a sept par tangon. Le soir, elles sont soigneusement lovées sur un tolet 4 en bois piqué dans la lisse5. Les goudrennes 6 sont tendues le long du pavois. Le mousse suiffe les hameçons.

Les thons pêchés sont vidés et mis à sécher sur des chevalets à même le

pont, puis stockés en chambre froide, suspendus par la queue. Une perche

maintient les têtes, pour éviter leur balancement.

Une marée dure environ trois semaines ; la campagne se déroule de juin à octobre. Les bateaux ramènent entre mille et deux mille thons, parfois moins. Quand par manque de vent les bateaux sont encalminés, l’équipage joue aux cartes pour passer le temps.

Lorsqu’une tempête se lève, on prend des ris, c’est-à-dire qu’on réduit la toile en roulant une partie des voiles et on met à la cape 7.

Par gros temps, les anciens voiliers souffrent de leur structure : l’arrière à cul plat est fragilisé face à l’assaut des vagues. Bon nombre d’entre eux disparaissent corps et biens. Au mois d’août 1948, le Vro Goz

sombre en emportant avec lui huit marins. Lors d’une autre tempête, le

Raguénès s’échoue sur les côtes morbihannaises et on déplore plusieurs

victimes.

La tempête de 1930 durant laquelle de nombreux pêcheurs ont péri reste dans les mémoires. La forme arrière des thoniers dite à cul plat rend

les bateaux trop vulnérables par gros temps. Quand ils perdent leurs

voiles, ils ne sont plus gouvernables. On est alors obligé de les mettre

en fuite8, c’est-à-dire cul à la houle. De plus, ils ne sont pas conçus pour recevoir une motorisation.

Ces thoniers vont être modernisés

En 1932, le chantier Krebs en modifie les plans : de nouveaux thoniers à voiles à cul rond font leur apparition. Ils sont motorisés, possèdent un chalut et sont pourvus d’une chambre froide. En 1935, vingt-sept bateaux en sont équipés.

Au début, quelques vieux marins inquiets prétendent alors que les futurs bateaux à moteur ne pourront pas pêcher car le bruit de l’hélice fera fuir le thon. Durant la guerre, à la sortie des chantiers, ces thoniers ne sont pas tous motorisés afin que les Allemands ne les réquisitionnent pas.

Les chalutiers-thoniers

Après la guerre, la motorisation se généralise et les derniers thoniers à voiles finiront leur vie dans un cimetière maritime. De nouveaux navires pêchent au chalut en hiver et le thon en été. Ils disposent de cales à compartiments avec plancher qui permettent de glacer directement le poisson. On pose le poisson sur la glace et on le recouvre de glace. La conservation du poisson est ainsi améliorée.

Dans les années 1950, la technique de pêche à l’appât vivant utilisée par les Basques est adoptée. Le poisson est pêché à la canne. Les anchois, sardines ou chinchards sont capturés à la senne tournante puis stockés dans les viviers dont l’eau est renouvelée toutes les heures. Ensuite, les

bateaux font route vers le large afin de rechercher les bancs de thons

qu’ils attirent en jetant l’appât vivant à l’eau, le long du bateau.

Les senneurs-congélateurs

Les senneurs-congélateurs, à la coque en acier, se caractérisent, entre

autre, par une plage arrière très dégagée où les pêcheurs plient la

senne. Ces bateaux, plus longs, sont dotés d’une motorisation

également plus puissante. La passerelle à l’avant est élargie et la

lisse plus basse facilite l’embarquement des thons qui sont projetés sur

le pont par les pêcheurs à la canne.

Ces bateaux restent toute l’année en Afrique, sur les côtes ouest, ou en Indonésie, dans l’océan Indien. La relève des équipages s’effectue par avion. Le thon congelé est transporté par cargo frigorifique.

L’auteur

Notes

1 Dundee ou dundée (nom masculin, probablement d’après le port écossais de même nom), voilier à deux mâts (grand mât de cotre et mât d’artimon), souvent utilisé pour la pêche.

2 Bout-dehors : voir maquette ci-contre.

3 Trinquette : voir maquette ci-contre.

4 Tolet : tige en fer ou en bois, plantée verticalement dans le plat bord, sur laquelle vient s’enrouler ou se lover un câble ou un fil ; en breton se dit touled.

5 La lisse : voir maquette ci-contre.

6 Goudrenne : bas de ligne, le plus souvent en acier.

7 Mettre à la cape consiste à régler son cap par rapport au vent, à la mer et à la houle, de manière à réduire les mouvements de roulis et de tangage. Lorsque le navire est à la cape, le vent et la mer arrivent généralement par le travers avant, la vitesse est réduite ou limitée à la dérive due au vent : le bateau ne lutte plus contre les mouvements de la mer mais se laisse porter par elle.

8 Mettre en fuite : la cape peut être tenue jusqu’à une certaine force de la mer. Au-delà, les vaguent rendent cette allure intenable : le navire doit se mettre en fuite, c’est-à-dire naviguer aux allures portantes, poussé par le vent mais en tentant de contrôler sa vitesse et sa direction pour ne pas se mettre travers à la lame.