La récolt e du goémon à Trégunc

Les côtes tréguncoises sont particulièrement riches en algues. De Dourveil à Pouldohan, la récolte du goémon a toujours représenté une activité importante, principalement pour amender les sols, puis accessoirement pour approvisionner les industries chimiques durant un temps et alimentaires plus tard.

Des usages anciens

Les populations littorales ont probablement utilisé les algues depuis le néolithique. Pendant des siècles, le goémon fut ramassé sur les grèves ou coupé sur les rochers pour enrichir les sols, nourrir les animaux, servir de combustible et même parfois apporter un complément alimentaire à l’homme.

En effet, dans les périodes les plus sombres de notre histoire et ce jusqu’au XV e siècle, la consommation d’algues a permis d’adoucir les famines qui frappaient les populations côtières.

Cependant, c’est l’amendement des terres qui a toujours été prioritaire. L’apport en engrais naturel des sols acides de notre pays augmentait considérablement le rendement agricole. La récolte du goémon avait donc une importance économique et faisait l’objet de nombreux litiges, les usages locaux étant très variés. Priorité (ou non) aux habitants des paroisses littorales, revente aux agriculteurs de l’intérieur, droits féodaux de certains seigneurs locaux, épuisement de la ressource, tout était sujet à conflits.

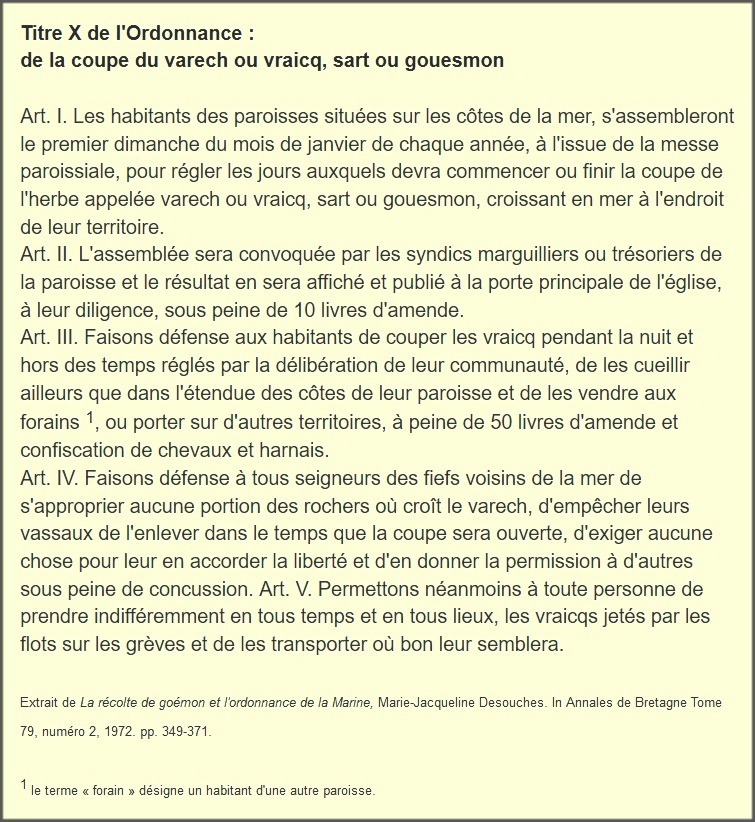

L’ordonnance de Colbert

Colbert fut le premier à mettre en place une réglementation par son ordonnance de la Marine en 1681 suivie en 1685 par une ordonnance de la Marine sur les côtes de Bretagne (voir ci-dessous).

Malgré cette ordonnance, les seigneurs continuèrent dans beaucoup de lieux à revendiquer leur droit de varech. La Constituante, par un décret du 10 août 1791, art. 7, déclara que le droit de varech était aboli.

Au XIXe siècle

Au XIXe siècle, plusieurs arrêtés préfectoraux instaurèrent une réglementation sur les périodes de coupes, les personnes autorisées à les faire ou encore les transports. Tous ces règlements ont eu du mal à prévaloir sur les usages locaux. Dans le canton de Concarneau, on coupe du 1er octobre au 1er mars. Les populations vivant sur la côte ont largement tiré profit de la récolte du goémon qui constituait alors un complément de revenu non négligeable et cette activité a perduré une

grande partie du XXe siècle.

Trois façons de récolter le goémon

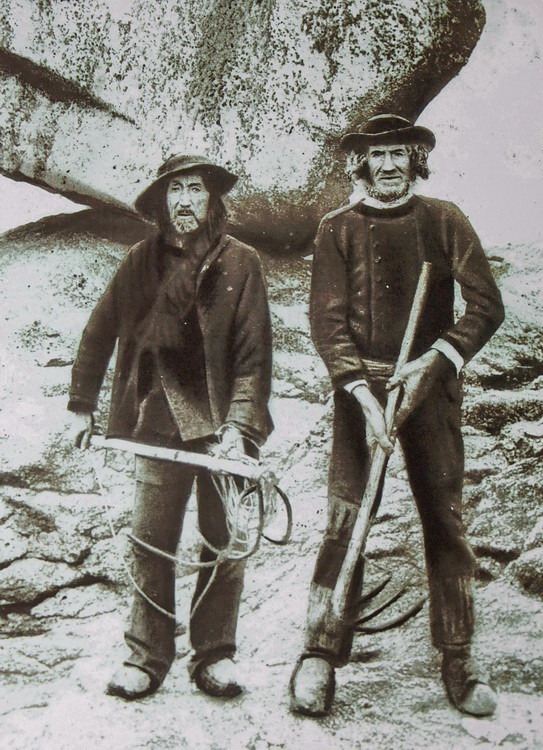

On distingue trois façons de récolter le goémon : le goémon épave a été arraché par les vagues et rejeté sur la grève, le goémon de rive que l’on coupe sur l’estran en allant parfois dans l’eau et enfin le goémon de mer ou de fond dont la coupe se fait à partir d’un bateau.

De 1900 à 1922, la municipalité de Trégunc a été amenée à prendre des arrêtés réglementant la coupe et le ramassage du goémon sur la commune. L’arrêté du 5 février 1900 visait à interdire la coupe du goémon sur certains secteurs de la commune : Nous Maire de Trégunc avons arrêté et arrêtons que la coupe de goémon sera prohibée dans les grèves de Trégunc de Moulin à Mer jusqu’à Stang Dourveil. Cette coupe n’aura plus jamais lieu parce que les poissons et les crustacés sont détruits par cette coupe.

Quelques jours plus tard, le 18 février 1900, suite à de nombreuses pétitions, l’arrêté suivant est pris après la réunion du conseil municipal :

Nous Maire de Trégunc canton de Concarneau département du Finistère

Vu les décrets des 4 juillet 1853, 8 février 1868, 19 février 1884 et 28 janvier 1890

Vu les pétitions et contre-pétitions pour ou contre la coupe du goémon dont 78 pour la prohibition de la coupe et 11 pour le maintien de la coupe

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

La coupe du goémon est prohibée dans toutes les grèves de la commune de Trégunc.

L’arrêté du 16 septembre 1922 concernait le goémon épave, cette réglementation limitait la période de ramassage :

Nous, Maire de la commune de Trégunc considérant qu’il convient de prendre des mesures pour le ramassage du goémon épave afin de couper court aux difficultés qui surgissent journellement à ce sujet

Vu l’article 4 du décret du 8 février 1868

Vu la délibération du conseil municipal en date du 10 septembre 1922

Arrêtons :

article 1, le ramassage du goémon épave s’effectuera dans la commune de Trégunc toute l’année,

article 2, le ramassage du goémon épave aura lieu dans la période comprise entre l’extinction et l’allumage des phares du littoral,

article 3, les habitants de la commune de Trégunc se conformeront aux

dispositions contenues dans le décret du 8 février 1868…

Le 30 septembre 1922, le gendarme Le Vot rédige un rapport d’enquête au sujet d’une demande d’interdiction de la récolte de nuit du goémon épave dans la commune de Trégunc après la délibération du Conseil municipal. Il résulte selon les renseignements qu’il a recueilli que des conflits présentant un caractère assez grave se produisent journellement sur la côte entre cultivateurs étrangers à la commune riveraine et les habitants de cette commune. Depuis quelques mois certains cultivateurs étrangers à la commune riveraine viennent nuitamment sur les grèves y prendre le goémon épave. Ces ramasseurs étrangers à la commune y mettent tant d’ardeur pour s’accaparer le goémon revendu très cher qu’il n’en reste guère pour certains pêcheurs et petits fermiers.

Le goémon, engrais naturel et gratuit

Actuellement, la récolte d’algues de rive (ou varech) est réservée aux détenteurs d’une autorisation administrative délivrée par la Direction départementale des territoires et de la mer. Dans le Finistère pour la saison 2014-2015, un arrêté fixe les zones et la période de récolte, les hauteurs de coupe…

Le ramassage par les particuliers du goémon épave (notamment les laminaires) est autorisé.

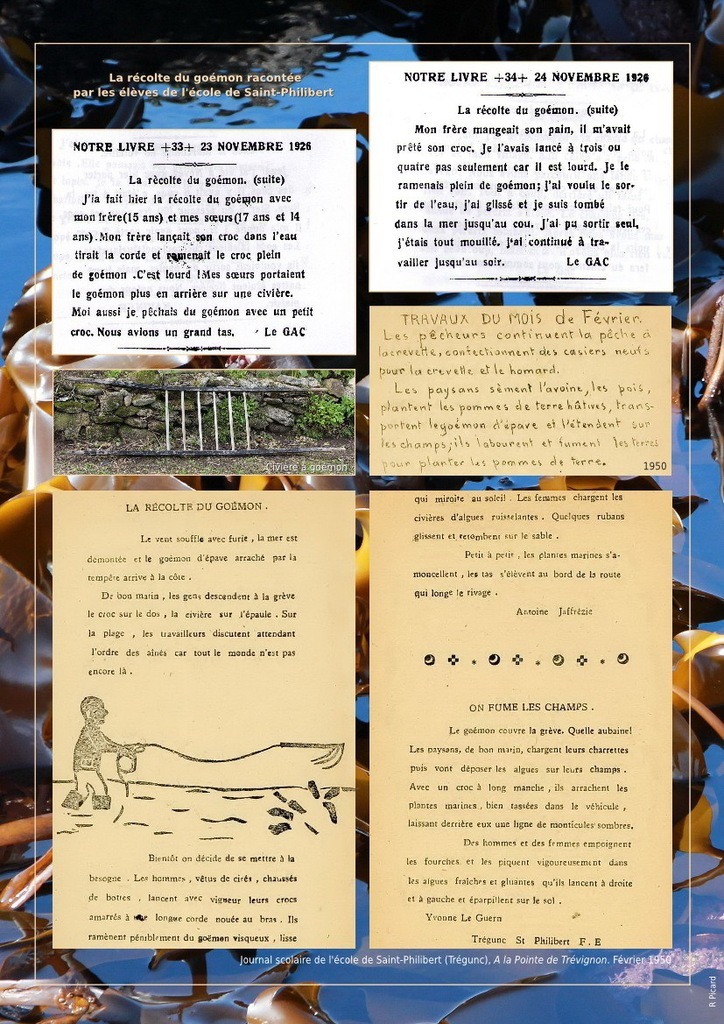

Jean Le Ster de Parc Cheminal se souvient être allé chercher des algues à Porzh Feunteun (plage de la Baleine aujourd’hui). Un tableau de Lucien Victor Delpy, La Pointe de Trévignon, montre bien l’activité goémonière en ce lieu. Cela se passait surtout de l’automne jusqu’à la fin de l’hiver. Avant la Saint-Michel, le goémon n’était pas de bonne qualité. Après les tempêtes, toute la côte recevait énormément de goémon d’épave. Certains jours, sur la grève, il y avait plus de dix charrettes à grandes roues cerclées de fer. Deux chevaux, parfois trois, étaient nécessaires pour tirer le lourd chargement jusqu’à la dune.

Les ramasseurs arrivaient très tôt le matin et plantaient un croc dans un des grands tas d’algues échouées sur la plage : cela signifiait que ce tas leur appartenait et que personne ne devait le prendre. Le ramassage commençait à l’extinction du phare des Glénan le matin et se terminait quand il se rallumait. Selon les marées, il

fallait faire vite et ramener le plus possible de goémon sur la dune (le palud). Cela faisait double travail car après on le rechargeait pour aller le déverser sur les champs.

Les crocs à goémon attachés à une corde étaient lancés dans l’eau pour ramener les algues flottantes à la limite de la surface à quelques mètres du bord. Toutes les espèces d’algues étaient emportées, on ne faisait pas de tri. Le goémon était étalé sur les champs, avant les labours, en général dans les parcelles où il était prévu de semer des betteraves ou de planter des pommes de terre.

Autres témoignages

Francine Le Cras (épouse Carduner) de Saint-Philibert raconte que le ramassage du goémon était un dur labeur lorsqu’en hiver, pour être les premiers servis, il fallait être de très bonne heure sur la plage.

Rémy Herlédan ajoute que c’était la chasse au goémon, tout le monde récupérait du goémon pour le jardin ou pour le brûler. Les ramasseurs allaient en caleçon long dans l’eau pour être les premiers sur le précieux butin. La concurrence était parfois rude pour être le premier à saisir et à baliser un secteur en y plantant une fourche. Pour garder son bien, il arrivait qu’on dorme sur le tas de goémon au risque de se faire piquer par un nouvel acquéreur !

Un jour, une règle a été mise en place précisant qu’il n’y avait pas le droit de récolter le goémon tant que le phare des Glénan n’était pas éteint. Une autre obligation a aussi été édictée : quand il y avait un mort dans le quartier, il était interdit d’aller au goémon pour que personne ne profite du désarroi de certains (la règle s’appelait brech). Cette sorte de trêve était une convention orale entre les gens et personne ne la transgressait.

Ce goémon était récupéré pour enrichir les terres. Pour Rémy, le meilleur goémon se ramasse en avril, quand il est mûr et qu’il se décroche, il est plus riche en azote. On l’épand sur la terre en avril-mai. Par exemple, au fur et à mesure qu’on coupait le colza, on étalait du goémon avant de planter des betteraves et on obtenait des betteraves riches en potasse et en azote. Tout le monde avait le droit de récupérer le goémon d’épave. Parfois, certaines terres étaient trop fumées. Ceux qui venaient avec leur charrette chercher du goémon empruntaient les chemins de terre et avaient l’obligation en hiver d’aider à leur remise en état. C’était source de petits différends car certains ne venaient pas. On récupérait les galets à Goug Wiber, là où débouche le ruisseau sur la plage de Don.

Avec l’apparition des fertilisants chimiques, les agriculteurs dédaignèrent peu à peu cet engrais si pénible à ramasser.

Remerciements à Pierre Moutel et Rémy Herlédan

Sources

- Usages et règlements locaux en usage dans le Finistère, JM Limon, 1852 (bnf.fr)

- La récolte de goémon et l’ordonnance de la Marine, Desouches

Marie-Jacqueline, Annales de Bretagne. Tome 79, numéro 2, 1972. (www.persee.fr/) - Notes sur la géographie de l’iode, Marcel Gautier

- Mémoire de Tréguncois, Robert Sellin, 2004

- Ces algues qui nous entourent, René Péres, IFREMER

- Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences. 1952 (gallica.bnf.fr).

- Les témoignages d’Yvonne Cornec, Francis Richard, Rémy Herlédan

- Cueilleur de pioka, Maurice Tanguy, Ma Bro n° 12 et sur ce blog,

- Les goémoniers du Léon, Pierre Arzel, ArMen n° 7,

- Les bulletins municipaux et archives de Trégunc

- Sites Internet