Le phare de la pointe de Trévignon

Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, de nombreux bateaux viennent s’échouer sur les récifs redoutés de la côte de Trégunc longtemps considérée comme une terre de naufrageurs. En 1754, La Parfaite, petit caboteur venant de Nantes, se fracasse non loin de la pointe de Trévignon. Les pilleurs d’épaves en grand nombre, armés de haches, de scies ou de crocs, ne tardent pas à entrer en action et dépouillent le navire avant d’y mettre le feu. Un procès s’ensuit, des deux inculpés accusés d’avoir incendié l’épave, l’un meurt en prison, l’autre est pendu, « son cadavre restant exposé à la potence comme l’avait prescrit le jugement » et ensuite enterré dans la dune. Après cet épisode, les pillages d’épaves sur les côtes tréguncoises cessent.

Selon un rapport des Ponts et Chaussées du 30 septembre 1892, il est fait état « des difficultés de repérage et d’éclairage forts imparfaits aux abords de Trévignon où l’on rencontre une série d’écueils forts dangereux tels Men an Tréas, Men Du, Le Dragon, Les Soldats, Flaharn… »

Les échouages se poursuivent après 1900 ; dans l’obscurité, aucun phare ne guide les marins vers le port de Trévignon. Depuis plusieurs années, le soir venu, Marie Guillou de Curiou s’habille chaudement d’une vieille cape noire, la capuche ajustée avec des cordelettes. Elle va sur la dune, une torche de suif à la main pour guider les bateaux et éviter qu’ils n’aillent s’échouer sur les rochers. De nombreuses vies ont ainsi été sauvées.

Pour faciliter la navigation des pêcheurs de la commune, le conseil municipal de Trégunc demande, par délibération du 17 mai 1914, l’établissement d’un feu permanent sur la pointe de Trévignon et à l’entrée des anses de Pouldohan et du Pouldu (Minaouët). La demande est rejetée par la commission des Phares, estimant que les feux de la Croix (Concarneau) et de l’Île aux moutons suffisent à assurer la sécurité de la navigation dans les parages de la pointe de Trévignon.

La construction du phare

En 1922, les 180 marins du port de Trévignon, soutenus par un conserveur et deux mareyeurs, réclament la construction d’un phare sur la pointe. Le 7 mai 1922, le conseil municipal de Trégunc réitère sa demande de construction de deux feux permanents à secteurs à la pointe de Trévignon et à Pouldohan. Les communes de Trégunc, Lanriec, Concarneau, Beuzec-Conq, Névez et le conseil général s’engagent à contribuer à la dépense à hauteur de 55 000 F.

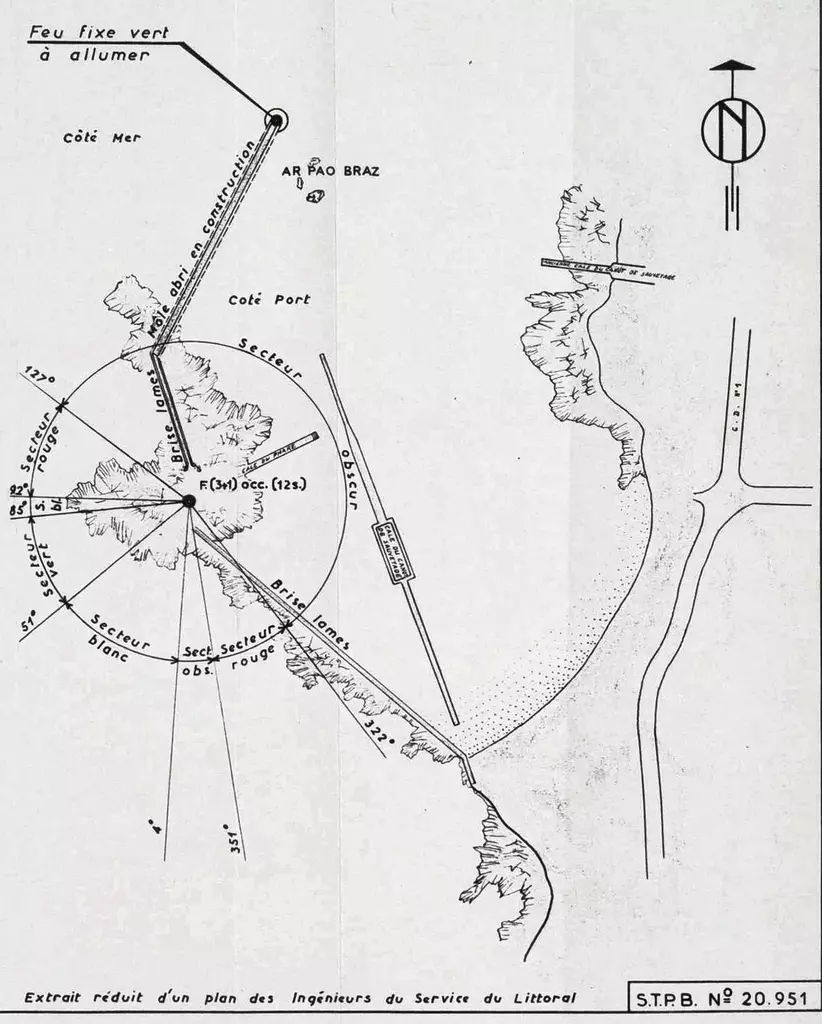

La commission des Phares du 22 décembre 1922 note que « la pointe de Trévignon abrite un petit port de pêche où arment une quarantaine de barques » et admet « que la saillie que forme la pointe de Trévignon sur la ligne générale du littoral ne se repère pour la navigation côtière que par les feux voisins ou les phares relativement éloignés des Glénan et de Beg ar Véchen » (Port Manec’h). Cette assemblée observe par ailleurs que « le cheminement entre les innombrables roches qui enveloppent la pointe n’est pas aisé pour entrer à Trévignon par les différentes passes que l’on peut pratiquer au nord-ouest, à l’ouest et au sud ». Les ingénieurs proposent donc l’établissement d’un feu sans gardien sur le rocher relié à la terre par la jetée construite en 1892 et surélevée en 1903. Lʼéclairage assuré par le gaz acétylène en bouteilles devrait avoir une portée de neuf milles et demi dans ses secteurs blancs, cinq milles et demi dans les secteurs rouges et quatre milles et demi dans le secteur vert (un mille marin est égal à 1852 mètres). Une cale dédiée facilitera la livraison du gaz directement au pied du phare. La dépense, entièrement payée par les concours locaux, est évaluée à 29 000 F, l’entretien sera assuré par l’État.

En 1923, le député et conseiller général monsieur Bouilloux-Lafont s’enquiert auprès du préfet de l’avancée du dossier. Celui-ci l’informe que les travaux d’extraction de pierres nécessaires à la construction sont en cours depuis la fin du mois d’août. Lʼingénieur en chef de la direction des phares s’est rendu sur place pour arrêter les dernières dispositions et les travaux devraient débuter incessamment pour se terminer dans le courant de l’année. Mais les travaux prennent du retard, le député s’en inquiète auprès de l’ingénieur en chef qui lui répond en date du 25 janvier 1924 que les travaux de maçonnerie sont terminés, reste à installer les appareils d’éclairage.

Construite sur un îlot au milieu du brise-lame, la tour carrée du phare de Trévignon, dont l’embase a été réalisée en moellons et la partie haute en béton armé, est pourvue d’un feu permanent. Sa hauteur totale est de huit mètres au-dessus du sol.

Au mois de septembre débutent des essais d’allumage de nuit puis le feu est définitivement mis en service dans la nuit du 1er au 2 novembre 1924.

Lʼentretien du phare est à la charge de la commune

Marc Gourlaouen devient le premier gardien pour un salaire mensuel de 50 F, Yves Marrec lui succède. Odette, la fille d’Yves Marrec, est chargée, à la demande de son père, de s’assurer du bon fonctionnement du feu. Encore enfant, elle guette la flamme depuis le pas de sa maison lorsque Yves est occupé ou en mer. Elle doit l’alerter ou prevenir sa grand-mère en cas de dysfonctionnement du feu. À cette époque, il n’y avait pas d’autre maison pour cacher la vue !

En 1930, la portée du secteur blanc était au mieux de 10 milles, 5 pour le secteur rouge et 4 pour le secteur vert. Lʼélectrification du feu débutée en 1937 remplace l’acétylène ; la mise en service s’effectue en 1938, améliorant ainsi la portée du signal notée en 1940 à 14 milles au mieux pour le secteur blanc, 10 pour le rouge et 9 pour le vert.

En 1947, les élèves de l’école publique de Saint-Philibert visitent le phare de Trévignon. Trois d’entre eux rédigent un compte rendu publié dans le journal de l’école. « Nous avons visité le phare. Il se dresse sur un groupe de rochers réunis à la terre par un brise-lames. C’est un bâtiment mesurant huit mètres de hauteur environ, sa base est un carré de 2,50 mètres de côté. La plate-forme a deux mètres de côté intérieurement ; au centre se dresse la lanterne éclairée par une puissante ampoule électrique. La lumière est renvoyée par un réflecteur de cuivre sur des lentilles qui concentrent les rayons lumineux et les projettent à travers des verres de couleurs (deux rouges, un vert) placés à un mètre de la lanterne et séparés par des intervalles clairs. Le jour, le phare sert de repère. Ses trois faces tournées vers la mer sont blanchies à la chaux. À l’intérieur nous avons observé la minuterie. Elle ressemble à une horloge. On la règle et à l’heure voulue, le phare s’allume ou s’éteint. Signé Briant, Rolland, Costiou ».

En 1950, la commission des Phares propose que le feu fixe de Trévignon devienne un feu à occultations, dispositif déjà à l’essai depuis le 10 octobre 1949.

En 1961, les verres de couleurs sont remplacés par des écrans colorés extérieurs et en 1964, la commission des phares prévoit de signaler par un feu vert l’extrémité du môle que la commune a l’intention de construire pour prolonger le brise-lames existant.

En 2022, le feu de Trévignon est un feu de guide à deux éclats groupés : Lumière : 0,5 s ; Obscur : 1,5 s ; Lumière : 0,5 s ; Obscur : 3,5 s (source : DIRM Concarneau).

qui a fait cette plate forme beton a droite du phare et donc a gauche du port , espace non accostable par bateau et non accessible pour servir de parking parce que pas de route , mystere ?????

Le terre-plein situé entre le phare et la digue en béton ne date pas de la construction du phare mais de la construction de cette digue en béton en 1967. Il a permis aux engins de chantier d’accéder au site de construction de la nouvelle digue.

Voir https://patrimoinetregunc.fr/le-port-de-trevignon-un-siecle-devolution/

Sur d’anciennes cartes postales on voit que cet endroit servait à entreposer les matériels de pêche, casiers et autres, avant que ne soit construit le terre-plein actuel. Aujourd’hui, cette plate-forme près du phare sert à tirer les feux d’artifice, notamment au 14 juillet!