Le partage des communs de Trévignon

Les terres vaines et vagues ont existé dans la France entière sous lʼAncien Régime, parfois sous lʼappellation frostages en Bretagne ; elles appartenaient généralement au seigneur du fief qui en réglementait la jouissance en accordant le droit de « communer » gratuitement ou contre redevance. Ces terres étaient affectées à lʼusage des habitants dʼun village qui y faisaient paître leurs animaux, y récoltaient lʼajonc et la bruyère. Elles ne pouvaient être vendues et passaient de succession en succession.

À la Révolution, les terres vaines et vagues sont des biens fonciers dont le régime juridique est redéfini par le décret du 28 août 1792 attribuant leur propriété au profit des communes. Lʼarticle 10 de ce décret permet cependant à la province de Bretagne (cinq départements) de déroger à la règle en prévoyant que « les terres vaines et vagues appartiendront exclusivement soit aux communes, soit aux habitants des villages… » en considérant que les habitants qui avaient obtenu le droit de communer en versant une rente avaient acquis un droit de propriété. Les contentieux sont multiples et le nombre de partages jugé insuffisant par les autorités 1.

Cinquante ans plus tard, ces terres se trouvent encore en grande partie en indivision notamment du fait du grand nombre de propriétaires et du coût des formalités. La loi du 6 décembre 1850 institue une procédure dans le but de simplifier le partage des terres vaines et vagues en Bretagne et de favoriser leur mise en culture en cassant les indivisions. Cette loi, promulguée pour une durée de vingt ans, a été prorogée plusieurs fois pour cesser de s’appliquer au 1er janvier 1931. En 1955, un décret a été pris en application de la loi du 2 avril 1955, il contient « des dispositions spéciales de procédures concernant le partage des terres vaines et vagues de Bretagne ». Cette procédure a été abrogée en 1992 et le décret de 1792 constitue aujourd’hui « le fondement de la propriété des terres vaines et vagues de Bretagne et des actions en revendication de propriété »2.

Ces terres, quand elles existent encore, appartiennent sans restriction aux habitants du village. Bien souvent, les situations se sont complexifiées au fil du temps et de ce fait sont juridiquement figées : vente, partage ou cession sont quasi impossibles. La commune n’a aucun droit de propriété ou de gestion dans les communs de village.

La loi du 6 décembre 1850

Art 1er de la loi du 6 décembre 1850 (extrait) :

« La demande en partage sera notifiée par voies d’affiches et publications.

Elle contiendra la mention expresse qu’elle vaut ajournement à l’égard de tous les prétendants droits, et la désignation des terres à partager.

Une copie de la demande sera signifiée à chacun des maires des communes de la situation des terres à partager.

Une autre copie sera affichée à la porte de la mairie.

Une dernière copie sera adressée au préfet ; elle tiendra lieu, à l’égard des communes, du mémoire exigée par l’art. 51 de la loi du 18 juillet 1837.

La demande sera en outre publiée, à l’issue de la messe paroissiale, les deux dimanches qui suivront lʼapposition de lʼaffiche.

Lʼaccomplissement de cette dernière formalité sera constaté, sans frais, par un certificat du maire. »

Entre 1870 et 1930, on peut lire dans les journaux, comme Le Progrès du Finistère ou Le Finistère, de nombreuses annonces de partage des communaux ou terres vaines et vagues concernant notamment les communes du littoral. Trégunc en fait partie, entre autres pour les villages de Kerlaëren (15 ha), Pendruc (10 ha), Pouldohan (7 ha), Kerdallé (1 ha), Ruat, Tréhubert (2,8 ha), Kerouannec (1 ha), Cosquer, Tremot (1 ha), Trévignon (19,5 ha), Stang Quelfen (1 ha), Stang Ven (0,8 ha), Kerstrat, Lanvintin, Keroter, Kerouini, Le Paradis, Kerlin, Kersidan, Kerminaouët, Kerléo…

Les communs de Trévignon

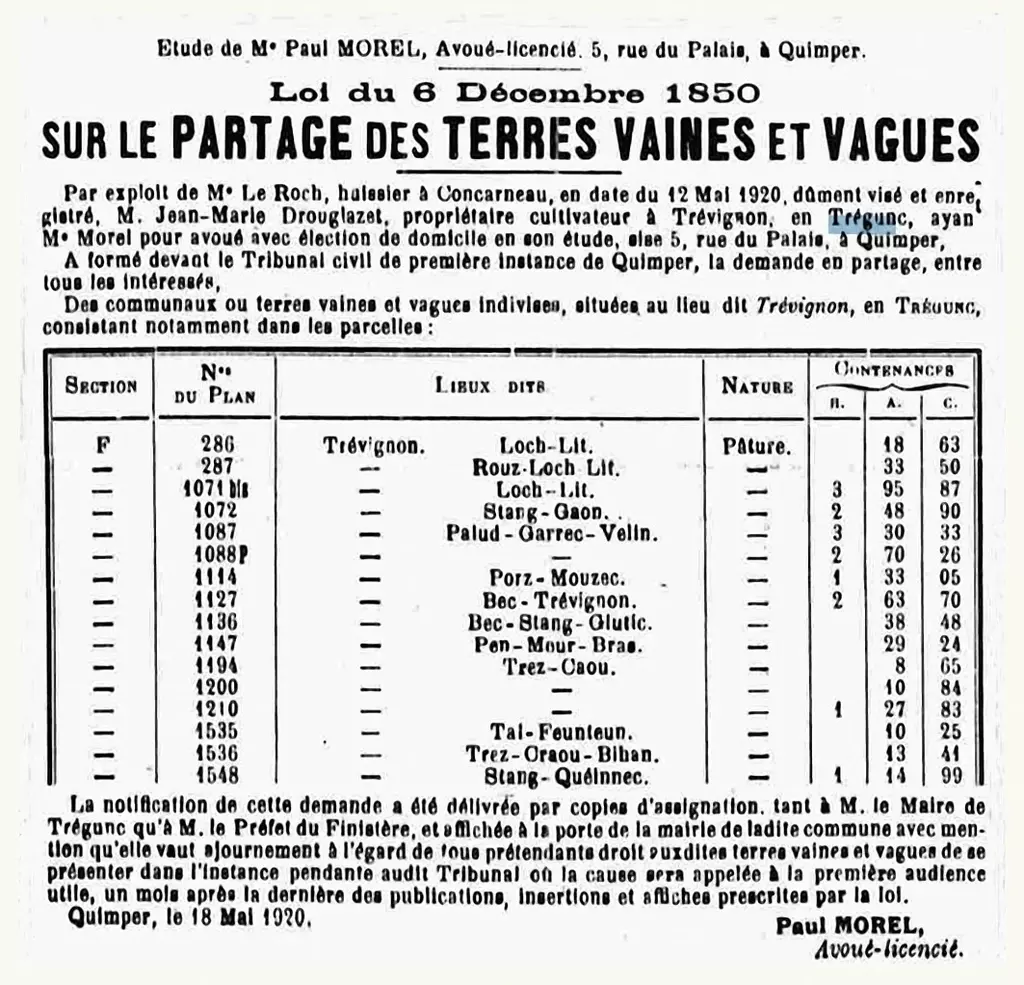

Le 22 mai 1920, les lecteurs du Progrès du Finistère découvrent l’encart publié par Paul Morel, avoué à Quimper, annonçant la demande en partage entre tous les intéressés des terres vaines et vagues de Trévignon, conformément à la loi du 6 décembre 1850. Cette demande a été produite devant le tribunal de première instance de Quimper par monsieur Jean-Marie Drouglazet, propriétaire cultivateur à Trévignon. La publicité est complétée par l’apposition d’une affiche à la porte de la mairie et par l’annonce à la sortie de la messe les deux dimanches suivants.

Le 13 octobre 1920, le tribunal civil de Quimper rend le jugement entre Jean-Marie Drouglazet, propriétaire demeurant à Trévignon, demandeur, assisté par monsieur Morel, avoué, et messieurs le préfet du Finistère et le maire de Trégunc, Jean-Marie Carduner. Le tribunal « ordonne le partage en nature par attribution entre tous les ayants droit et proportionnellement aux droits de chacun des communaux de Trévignon en Trégunc ».

Sont missionnés en qualité d’experts François Le Gallic, notaire à Rosporden, Yves Miossec, ancien notaire à Elliant, et monsieur Le Blanche agent voyer principal à Rosporden (l’agent voyer est chargé de gérer les biens communaux et d’entretenir la voirie). Les experts prêtent serment le 15 janvier 1921 et fixent lʼouverture des opérations au 7 mars 1921. Ils se rendent sur les lieux pour reconnaître les terrains à partager désignés par les ayants droit rassemblés à la pointe de Trévignon, recevoir les titres de propriétés et entendre les réclamations. En effet, avant dʼeffectuer le partage pour les intéressés, les experts doivent répertorier les terres chaudes qui donnent des droits sur les terres à partager. La surface totale des terres chaudes du village de Trévignon est de 88,5 hectares. Ce sont des terres cultivables, on y sème en alternance du blé noir, du seigle, de l’avoine… Par opposition, les terres froides sont pauvres, souvent sous forme de landes, avec ajonc, bruyère et genêt.

Avant de calculer la part de chacun, au prorata de la surface des terres chaudes qu’il possède, il faut soustraire de la surface à partager les terrains nécessaires aux chemins d’exploitation, ceux nécessaires à lʼaccostage des bateaux de pêche et à la manœuvre du bateau de sauvetage, les terrains situés aux abords des lavoirs et des fontaines du hameau de Trévignon et, enfin, le terrain nécessaire pour établir un canal dʼassèchement du marais de Locʼh Lit.

Tout cela représente environ trois hectares et demi. Les frais seront partagés de la même manière, ils seront « très élevés étant donné le grand nombre de journées qu’il a fallu aux experts tant sur les lieux pour lʼétablissement du plan général des terres à partager quʼà la mairie pour effectuer le lotissement et le piquetage sur les lieux ».

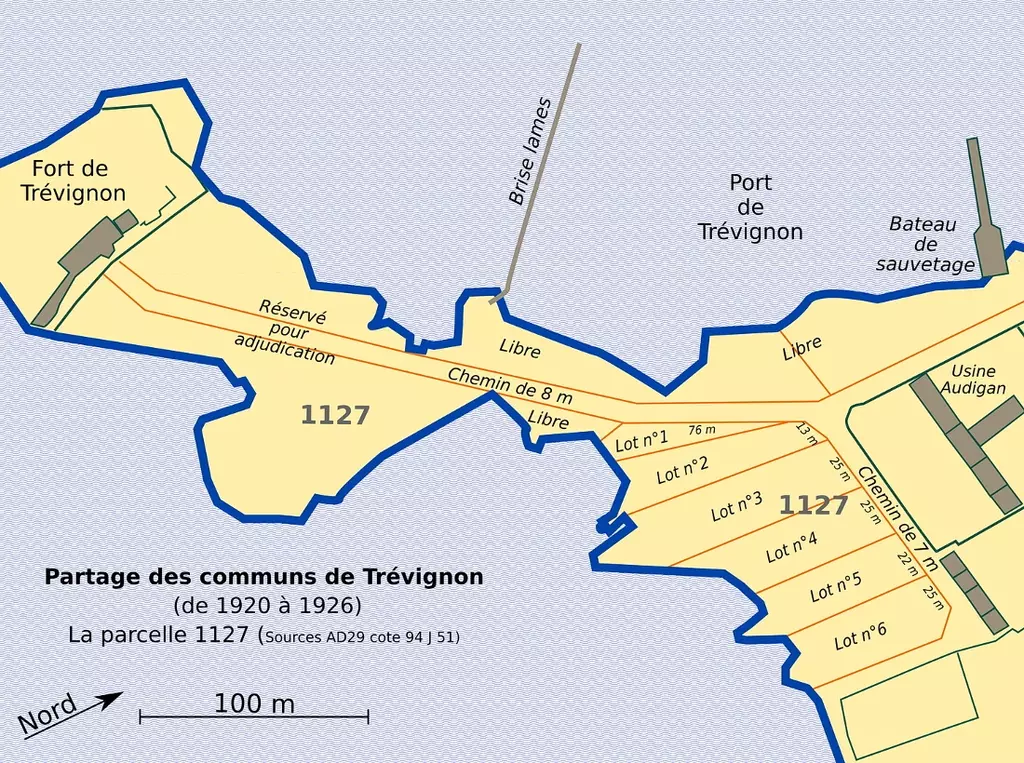

Une portion de 1,2521 hectare sous pâture de la parcelle 1127 appelée Bec Trévignon et avoisinant l’ancien fort s’avère difficilement partageable en divers lots et peut être avantageusement vendue aux enchères publiques à un seul acquéreur ; sa valeur est estimée à 5000 F. Cette portion est donc retirée des surfaces à partager qui s’élèvent désormais exactement à 14,7087 hectares.

Lʼexpert Le Blanche décède le 29 mars 1923 et est remplacé par monsieur Gouritain, géomètre expert à Kerfeunteun ; il prête serment le 26 février 1924.

Le résultat de la répartition au prorata de la surface des terres chaudes possédées par chaque intéressé fait l’objet d’un tableau récapitulatif. Les 48 bénéficiaires y figurent dans un ordre allant du mieux au moins bien doté, chaque hectare de terre chaude donne à son propriétaire la possibilité de se voir attribuer 16,62 ares (1662 m²) de terres vaines et vagues : la plus petite parcelle de 32 centiares revient à Marie Jaffrézic de Trévignon qui possède 2,28 ares de terre chaude ! La plus grande part de deux hectares revient à Catherine Guillou de Trévignon qui possède près de treize hectares de terres chaudes. La plupart des bénéficiaires habitent le village de Trévignon ou les villages voisins, Feunteun Aodou, Curiou, Kerlin, Kerboden… néanmoins, certains propriétaires terriens sont domiciliés au bourg, comme Marc Quentel, l’ancien maire, un autre à Melgven ; les frères Audigan habitent à Concarneau, ils possèdent la conserverie de Trévignon et un demi-hectare de terre chaude donnant droit à huit ares de terres vaines et vagues.

Ce serait trop simple de faire 48 lots, chacun attribué à un propriétaire. Tout le monde veut bénéficier d’un lot qui avoisine ses terres mais il n’est pas possible pour les parts les plus importantes d’attribuer un seul lot correspondant à ses droits. Au total le découpage se fait en 124 lots d’une surface moyenne de 11,86 ares. Si nécessaire, les chemins sont prévus pour que chaque propriétaire puisse accéder à son terrain. Le plus grand lot mesure plus de 40 ares dans la parcelle cadastrée n° 1072 (Stang-gaon) sur les rives de Loch Lit. Le plus petit lot, 32 centiares, ne sera finalement pas attribué à madame Jaffrézic. Certains lots enclavés bénéficient d’une servitude de passage. Des servitudes sont également prévues pour accéder aux fontaines ou à la mer.

Le 11 juillet 1925, la population est informée par affichage que le rapport provisoire dressé par les experts a été déposé le 27 mars 1925 au greffe du tribunal civil de Quimper ; il reste un mois aux intéressés pour contester ce rapport.

Beg Trévignon

Le partage de la parcelle 1127 appelée Beg-Trévignon se fait selon trois critères : la partie située devant le fort de Trévignon fera l’objet d’une vente par adjudication, la partie donnant sur le port et le bateau de sauvetage est laissée libre d’accès, un accès à la mer est laissé par le sud-est et le reste est partagé en six lots.

Pour plus d’information sur la partie jouxtant le Fort de Trévignon, consulter l’article Le corps de garde et le château de Trévignon.

Porzh Mouzec

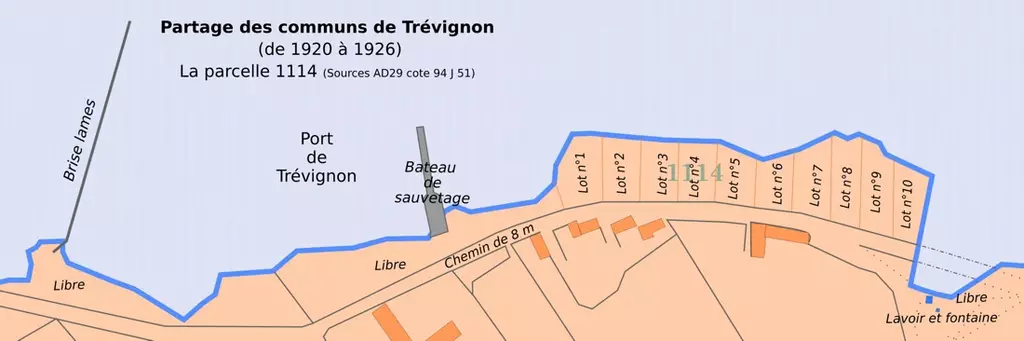

Porzh Mouzec correspond à la parcelle 1114 d’une superficie de 1,33 hectares. D’un point de vue toponymique, porzh, en zone littorale, désigne un port, mais aussi plus modestement une anse, une crique et mouzec vient de mouz qui signifie excrément, fange, le suffixe ec se rattachant à un lieu (Bernard Tanguy). Cette parcelle s’étend du port de Trévignon à la plage du lavoir. Sur le cadastre de 1808, marquée « dunes », elle n’est pas numérotée, considérée très probablement comme un commun de village. En 1845, elle est répertoriée comme pâture appartenant étonnamment à Jean Furic et consorts de Trévignon. Lors du partage, un grand secteur de cette parcelle (57,75 ares) est laissé libre pour permettre les accès au port et à l’abri du bateau de sauvetage. Le reste est partagé en dix lots d’une contenance allant de 6 à 9 ares.

Loc’h Lit

En breton, loc’h signifie étang et lit vaseux.

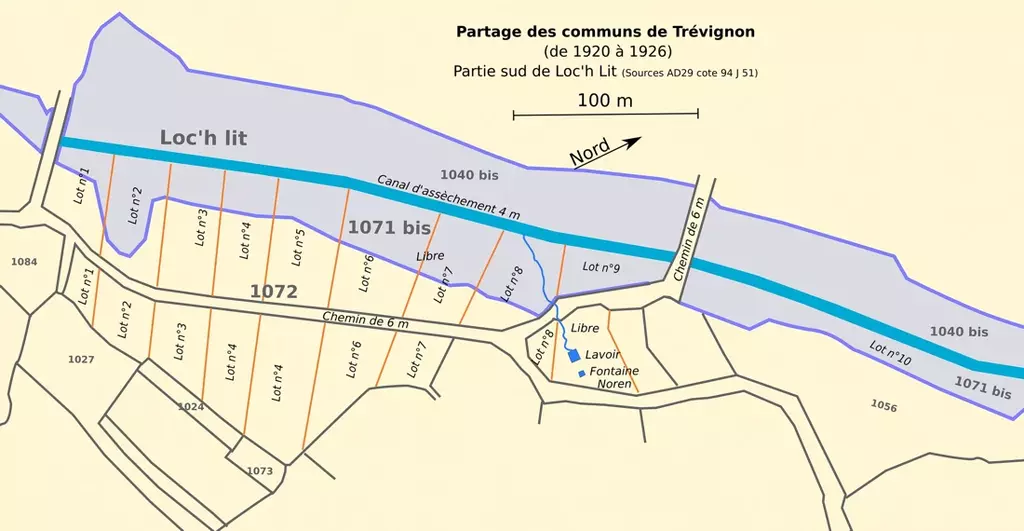

Dans le projet de partage des communs de Trévignon, Loc’h Lit est considéré comme une pâture pour la parcelle 286 et comme un marais pour la parcelle 1071 bis. Seule la moitié est de l’étang est concernée par ce partage.

La parcelle 1071 bis est partagée en onze lots et les parcelles 286 et 287 en deux lots. Lʼaccès à la fontaine, Feunteun Norenn, et au lavoir est libre. Sur le plan de partage, il est prévu un canal d’assèchement de quatre mètres de large et un chemin qui traverse l’étang du sud-est au nord-ouest. Ces travaux ont-ils réellement été réalisés ?

Sur les dunes, les parcelles 1087 et 1088, Palud Garrec Velen, seront partagées en 37 lots ! Dans leur journal scolaire Notre livre daté du 3 décembre 1926, les élèves de l’école publique de Saint-Philibert écrivent : « On fait un pont au-dessus de l’étang entre l’usine à iode de Pen-loc’h et Trévignon… le pont est petit ; il est en pierre et en ciment armé. »

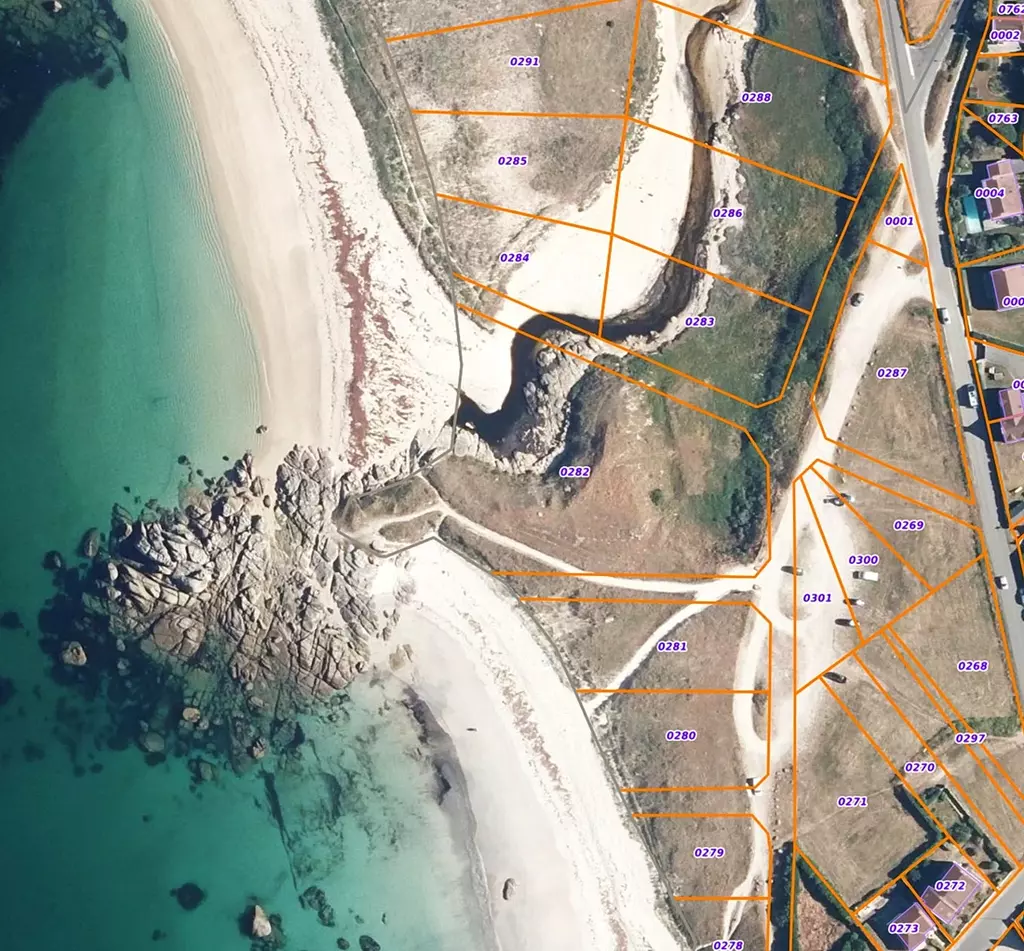

Le cadastre actuel

En 2022, sur le cadastre, les différentes parcelles résultant du partage des communs de Trévignon sont toujours représentées. Souvent, la nature a repris ses droits, d’autres fois des habitations y ont été construites. Ainsi sur la dune de Karreg Velen, devant la plage actuellement dite de la Baleine, le cadastre a conservé les traces du partage des communs et l’on aperçoit nettement les chemins prévus pour accéder aux différentes parcelles et à la mer. Aujourd’hui, les plagistes y stationnent leur véhicule.

(Géoportail 2022 : cadastre sur vue aérienne)

Notes