Marins de Trégunc à Dakar

En 1905, la sardine disparaît de la baie de Concarneau et la fête des Filets bleus est créée pour venir en aide aux marins. L’année suivante, l’Avenir, le premier thonier concarnois, un dundée, est armé pour la pêche au thon. En 1930, plus de six cents dundées sont présents dans le port de Concarneau pour la campagne de thon. En 1954, c’est le début de l’aventure africaine avec les canneurs (appelés aussi Tuna clipper).

Nous rendons hommage à tous ces marins, pionniers de la pêche au thon, forçats de la mer, qui ont sacrifié leur vie de famille pour faire évoluer plus favorablement ce métier de marin-pêcheur, le rendre moins pénible et moins dangereux.

Dakar est la capitale de l’Afrique occidentale française (AOF) jusqu’en 1958, du Sénégal aujourd’hui. À partir de 1955, il devient le port de pêche des marins tréguncois. Plus de cent soixante-dix marins de la commune traquent l’albacore, le thon tropical, dans le golfe de Guinée.

Le Dakar, c’est l’Eldorado !

« Dakar », un mot magique prononcé sur les quais de Concarneau et de Trévignon. Dans la cinquantaine de bistrots existant à Trégunc à cette époque, on ne parle que de cela. En 1954, l’aventure de la pêche au thon à l’appât vivant commence à Curiou en Trégunc avec Armand Gourlaouen et Jos Briant. Les débuts sont prometteurs, plusieurs marins suivront ces deux patrons audacieux et précurseurs, car les gains sont importants.

Les élèves de quatrième quittent le collège et entrent à l’école de pêche au Rouz pour devenir des patrons pêcheurs. Au bal de noce du samedi soir chez Drouglazet au bourg ou chez Cras à Saint-Philibert, les filles de Trégunc ne fréquentent que les marins ayant fait le Dakar !

De plus en plus de maisons neuves arborent un bouquet de fleurs au sommet de la cheminée à peine achevée. L’équipement ménager est du dernier cri, la salle de bains est équipée d’un robinet mitigeur. La machine à laver le linge est installée dans le garage, fini les lavoirs communaux ou individuels fabriqués par Jos Caradec. Une 504 Peugeot, peinture métallisée, trône dans le garage et les garagistes de Trégunc font fortune en vendant des voitures aux marins. Seul Jojo sillonne la commune avec sa 4L rouge. Les puits ne sont plus utilisés pour tenir les denrées au frais en été, le réfrigérateur prend place également dans le garage.

Trégunc vient de subir en une dizaine d’années un bouleversement économique et sociologique important.

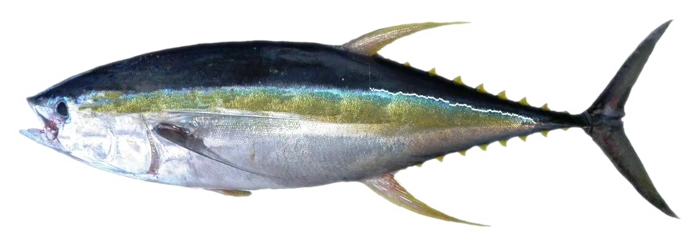

Les principales espèces de thon

Les thons sont des poissons océaniques de la famille des scombridés, les espèces les plus connues et pêchées sont :

• Le thon blanc ou germon (Thunnus alalunga) mesure un mètre de long environ et pèse de cinq à quinze kilogrammes. C’est un poisson migrateur qui se déplace de juin à octobre le long du plateau continental, du golfe de Gascogne au sud de l’Irlande.

• Le thon rouge (Thunnus thynnus) est le plus gros de la famille des thons, trois cents à quatre cents kilogrammes, long de deux à trois mètres. Il fréquente les mers tempérées et 80% des prises sont effectuées en Méditerranée.

• Le thon obèse ou patudo (Thunnus thynnus) mesure un mètre soixante-dix et ne pèse pas plus de cent kilogrammes, il a de gros yeux et fréquente les mers tropicales.

• La bonite ou listao (Katsuwonus pelamis) est un petit thon à ventre rayé de soixante-dix centimètres de longueur pour un poids de trois à cinq kilogrammes.

• Le ravil (Euthynnus alletteratus), ou thonine commune, est un thon tropical de soixante à cent vingt centimètres de long.

• L’albacore à nageoire jaune (Thunnus albarares) peut atteindre un mètre soixante. Il préfère les mers chaudes, tropicales, c’est le thon pêché par nos Tréguncois au large de Dakar.

La pêche à la ligne sur tangons

Dans les années 1910 à 1950, le thon est pêché sur un thonier à voiles, le dundée, équipé de quatorze lignes installées sur deux tangons d’une quinzaine de mètres de longueur situés à bâbord et à tribord. Trois lignes sont situées à l’arrière du dundée. Le moteur apparaît en 1935 et, en 1950, près d’une centaine de thoniers en sont équipés.

Pendant l’occupation, la pêche est réglementée, les Allemands contrôlent les mouvements des bateaux à Concarneau ou même à Pouldohan afin d’éviter le départ vers l’Angleterre ; une guérite était installée à l’entrée de la plage de Pors Breign. En juillet 1941, le nombre de thons débarqués à Concarneau après une marée de quinze jours varie de deux cents à cinq cents1.

En 1948, le thonier débarquant plus de mille thons le signalait à l’entrée du port en mettant un thon en haut du mât2 .

La pêche à la canne

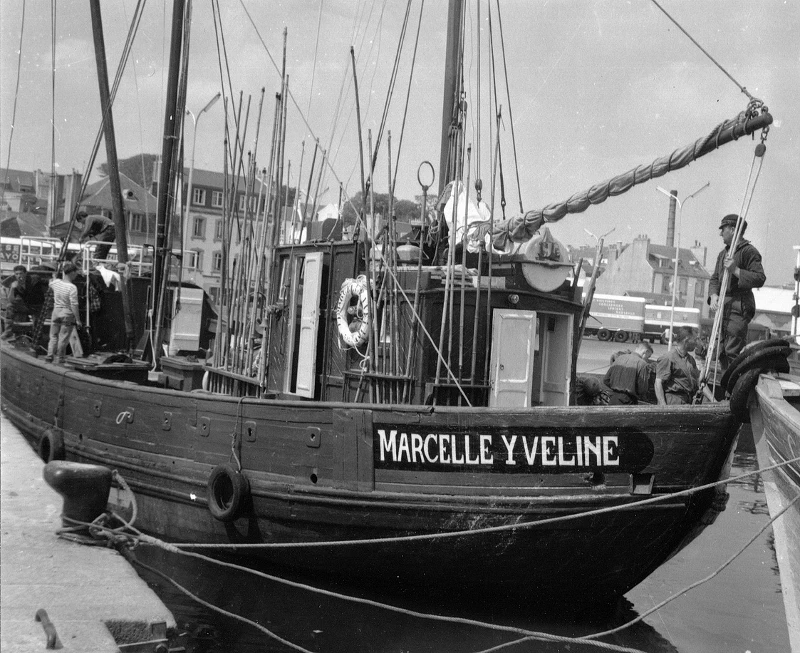

(coll. François Le Derout)

À partir des années 1950, c’est l’époque de la pêche à la canne du germon (thon blanc), de l’albacore et du listao, pratiquée avec des hameçons boettés à l’appât vivant (boued en breton), des sardines en général. Les marins bretons pêchent dans le golfe de Guinée (Dakar et Abidjan).

En 1954, le Papillon des vagues est le premier thonier équipé pour l’appât vivant. De 1955 à 1963, la flottille concarnoise compte une trentaine de canneurs et autant de thoniers congélateurs.

La pêche à la senne

À partir des années 1970, la pêche industrielle avec les thoniers senneurs congélateurs de cinquante à quatre-vingt mètres, équipés de filets de plus de quarante hectares, se développe de plus en plus. Les captures ne se comptent plus en nombre de thons mais en tonnes. En 1972, Concarneau compte trente thoniers congélateurs, pour une production de trente mille tonnes.

Lorsque la matte (banc) de thons est détectée, le navire l’aborde par bâbord, le skiff (embarcation) situé à l’arrière du bateau est largué, attaché à un bout du filet afin qu’il puisse encercler le banc de thon. La senne atteint mille huit-cents mètres de longueur, deux cent cinquante mètres de jupe (profondeur) et pèse environ quarante tonnes.

Ensuite la jupe de la senne est fermée par un câble (coulisse). Le filet est remonté par le remonte-filet (power-block) jusqu’à ce que les thons emprisonnés dans la poche du filet se retrouvent le long du bord du thonier. Ainsi, l’opération de récupération des thons dans un grand haveneau (salabarde) est possible. Les thons sont entreposés dans les cuves à saumure où ils sont congelés à moins quinze degrés.

Des captures annuelles en augmentation

En 1930, un thonier ligneur à tangons capture en moyenne cinq tonnes de thon par an.

Dans son livre de bord du 11 au 15 septembre 1930, Yves Goalabré de Névez, patron du dundée Explorateurs des mers, précise qu’il a pêché sept gros thons, soixante petits thons et dix bonites soit un poids total d’environ quatre cents kilogrammes. La tempête des 18 et 19 septembre provoque le naufrage de vingt-sept thoniers à voiles ; deux cent sept marins périssent en mer, dont quarante-huit du quartier maritime de Concarneau3.

En 1948, un thonier ligneur pêche en moyenne cinquante tonnes de thon par an, en 1958, un thonier canneur cent tonnes, en 1998, un thonier senneur de cinquante mètres, cinq mille tonnes et en 2003, un thonier senneur de quatre-vingts mètres, onze mille tonnes.

Évolution du métier de marin-pêcheur : du chalut au thon

Depuis 1900, le statut du marin-pêcheur évolue en un demi-siècle de la petite pêche côtière ou journalière (poissons du littoral) à la pêche hauturière de deux semaines au chalut ou au thon l’été, puis après les très bons résultats à Dakar en 1955, la pêche tropicale sur les côtes africaines lors des campagnes de deux à quatre mois devient la norme. Depuis cette période, le statut de la femme de marin-pêcheur évolue également de ménagère cultivatrice à ménagère chef de famille, compte tenu de la longue absence du mari.

Armand Gourlaouen, pionnier de la pêche au thon à Dakar

Armand Gourlaouen de Trévignon inaugure la pêche tropicale sur les côtes africaines.

En novembre 1954, le chalutier concarnois Marcelle-Yveline immatriculé CC3123, propriété entre autres de l’armement Jean Loch, de Georges Plumet et du patron Armand Gourlaouen, participe à une campagne de prospection à Dakar.

Le chalutier en bois de dix-neuf mètres équipé d’un moteur Baudouin de cent cinquante chevaux est transformé en thonier ligneur avec des tangons pour la pêche du thon germon. Puis, à Saint-Jean-de-Luz, il est transformé en canneur pour la pêche à l’appât vivant. Fin novembre 1954, le thonier quitte le port basque pour la campagne africaine ; malheureusement, le 5 décembre, Jean Loch décède à bord, son corps est rapatrié à Concarneau, une partie de l’équipage assiste aux obsèques. Les ennuis continuent, le thonier essuie un coup de tabac et relâche à Pasajès en Espagne. Le voyage se poursuit, Casablanca, Agadir où l’équipage passe Noël. Enfin, le Marcelle-Yveline, capture l’appât vivant (sardines) devant Port-Étienne (Mauritanie), il arrive à Dakar au début janvier 1955. Pendant deux jours de pêche, l’équipage du thonier concarnois ramène près de vingt-deux tonnes d’albacore au bout de leurs lignes. Du jamais vu à Trévignon !

À Dakar, le thonier d’Audierne Perle de l’Aube, patron Kerouédan, a déjà fait plusieurs marées de douze à quatorze tonnes de thons pêchés en douze heures. Le thon est conservé dans la glace, dans un entrepôt frigorifique, aucune usine n’étant encore installée à Dakar.

Le Marcelle-Yveline achève sa campagne thonière en mars 1955 et fait route vers Concarneau avec une godaille de mille cinq cents kilogrammes de thon. Le plein de gas-oil est fait et la glace est remplacée à Las Palmas (Grande Canarie), afin que les thons se conservent jusqu’à Concarneau.

En octobre 1955, avant son départ pour Dakar, Armand Gourlaouen équipe son bateau d’une innovation importante, un détecteur électronique pour repérer plus facilement les bancs de sardines, appâts préférés des thons.

Compte tenu des résultats prometteurs, l’aventure africaine se poursuit en novembre 1955, trois bateaux pêchèrent entre quatre-vingts et cent tonnes de thons chacun : le Marcelle-Yveline, patron Armand Gourlaouen, le Martien, patron Émile Briant et le Toubib, construit aux chantiers Donnart à Concarneau, patron Albert Bellec.

Plus tard, le Marcelle-Yveline, finit ses jours au cimetière des bateaux à Pouldohan, du côté du Pouldu, comme un oiseau blessé qui se cache pour mourir !

En août 1957, Armand prend la barre du Pierre-Laurence, un thonier plus adapté à la pêche à la canne, lui et son équipage participent à toutes les campagnes thonières en Afrique.

Jos Briant (1930-2023) fait évoluer la pêche au thon à Dakar

Joseph Briant, fils de Guillaume Briant et Marie-Ursule Cadiou, est né en 1930 à Curiou, un hameau près de Trévignon, dans la maison familiale à côté du vieux four : les Briant, une famille de marins-pêcheurs.

En été 1954, les trois frères Briant, Arsène, André et Joseph (dit Jos), rejoignent Saint-Jean-de-Luz afin de se former à la pêche au thon à la canne à l’appât vivant et, jusqu’en septembre, il apprend le métier de canneur au Pays basque. Avec ce type de pêche, le canneur pêche en une journée autant qu’un ligneur en une marée.

Les frères Briant achètent fin 1954 un ligneur en bois de seize mètres, transformé en canneur : Roi du Jour. Jos devient patron, son frère Arsène mécano, André est matelot. Le Roi du Jour était à la fois un trop petit sardinier et un trop petit thonier, il pêchera uniquement dans le golfe de Gascogne.

LʼHippomène (CC 3614), thonier en bois de vingt-quatre mètres, treize marins à bord, est construit aux chantiers Lancien et Le Goanvic. Il est équipé de cinq viviers de six mille litres et de deux moteurs Baudouin de cent cinquante chevaux. Le 2 décembre 1957 à 22 heures, chargé de vivres pour toute la campagne, l’Hippomène appareille pour Dakar dans des conditions un peu particulières. Lʼéquipage, les épouses et les enfants attendaient sur le quai que les ouvriers finissent leur travail avant le départ pour la première aventure à Dakar. LʼHippomène était un canneur pur. « À cette époque, on faisait la campagne du thon blanc l’été dans le golfe de Gascogne et l’hiver celle du thon rouge en Afrique. Les traversées de Concarneau à Dakar duraient deux semaines. Comme il n’y avait pas encore de rotation en avion pour les permissions, on ne voyait pas beaucoup nos épouses ni les enfants. Mes fils ne voyaient pas leur père pendant huit mois. On était rarement avec eux à Noël ». En 1958, la pêche annuelle de l’Hippomène atteint cent tonnes.

À partir de 1963, Jos commande le thonier-congélateur Popeye (CC3859), un navire en acier de trente mètres construit aux chantiers de La Pallice à La Rochelle. Financé par quatorze actionnaires, il est géré par l’armement Charlot Simon ; les frères Briant détiennent cinquante-sept pour cent des parts. Popeye est un bateau mixte canneur et senneur. Il est équipé pour les deux types de pêches avec d’une part ses cannes, son diffuseur de brouillard, ses bacs à appât dans la lisse ainsi que ses viviers et d’autre part une senne, un skiff, un mât de charge et un power-block.

À partir de 1971, avec le Biscaya (BA1751) et enfin en 1974 avec le Père Briant (CC263864), c’est l’époque des grands senneurs congélateurs. Jos devient un acteur incontournable de la pêche tropicale, plusieurs fois ruban bleu de la flotte concarnoise (champion en tonnage). Il prend sa retraite en 1986 et décède en 2023.

Yves Cariou (1930-2021), directeur de la Cobrécaf

Yves Cariou est né rue de Concarneau à Trégunc en 1930. Brillant élève de l’école Saint-Marc, il obtient son certificat d’études à 9 ans. Il poursuit ses études à Pont-Croix et à Lesneven puis en faculté à Angers. Fils de négociant en pommes de terre et semences, courtier en légumes à Trégunc, Yves n’était pas destiné aux responsabilités d’un armement à la pêche. Et pourtant, il rencontre André Dhellemmes fils en Algérie, lors de son service militaire. Il est embauché en 1957 dans l’armement concarnois. Ainsi, commence une aventure de trente-six ans dans le milieu de la pêche. En 1956, l’armement fait construire trois thoniers canneurs pour la pêche à Dakar : le Petit-Olivier aux chantiers Krebs, patron Henri Quentric, bateau rentabilisé en un an puis vendu en 1960, le Palma et le Gomera pour les deux frères Louis et Simon Signour de Trévignon.

Lʼarmement Dhellemmes, fleuron de la pêche concarnoise, fonde la Cobrecaf (Compagnie Bretonne de Cargos Frigorifiques) et devient rapidement l’un des premiers producteurs mondiaux de thon tropical.

Fine plume, Yves publie plusieurs livres sur cet armement dans les années 2000 et un autre en 2021, édité par les Amis du patrimoine de Trégunc, sur ses souvenirs d’enfance dans la rue de Concarneau à Trégunc. Ainsi écrit-il dans son livre sur la pêche au thon à Dakar :

« Les Concarnois qui se sont lancés dans l’appât vivant vont tous faire de bonnes affaires, certains comme le Petit-Olivier (DLM) et quelques champions comme le Pierre-Laurence (patron Armand Gourlaouen), le Papillon des Vagues, l’Hippomène (patron Jos Briant), le Marcelle-Yveline (Armand Gourlaouen), le Martien (patron Émile Briant), le Toubib (patron Albert Bellec)… et bien d’autres feront de véritables fortunes. Nombreux sont ceux qui investiront leurs bénéfices dans de nouvelles constructions. »

Yves décède en 2021 à l’âge de 91 ans. Très attaché à sa commune de naissance, il lègue à l’association une grande partie de sa bibliothèque relative à l’histoire locale et au patrimoine.

Albert Guillou, 1943-2022, itinéraire d’un fils de marin

Albert Guillou, Pod Moll (gars de Moëlan), Tréguncois par alliance, habite le bourg. Albert pratique la pêche côtière, le chalut, la pêche au thon à l’appât vivant, puis devient bosco (second et maître de pont) sur un thonier senneur congélateur, itinéraire habituel d’un marin breton. Son père François était à bord du dragueur Les Goélands quand il sauta sur une mine le 14 mai 1945, dans les parages de l’Île de Groix, cinq marins périrent, trois furent retrouvés le 30 juillet et le 23 août. François Guillou, père de dix enfants, 44 ans, fut considéré comme disparu. Albert n’avait pas deux ans, mais il deviendra néanmoins marin-pêcheur.

À treize ans, Albert ne termine pas ses études primaires, il remplace son frère à bord d’un cotre pratiquant la pêche dans le Belon. Ensuite, il embarque comme mousse sur le Guénola de Douarnenez pour la pêche au germon dans le golfe de Gascogne en été et le chalut en hiver. À dix-sept ans, il est novice sur le chalutier Jean-Fournier de l’armement Charlot de Concarneau, dont le patron est Hubert Marrec de Névez. Enfin, à dix-huit ans, Albert obtient son matricule définitif de marin-pêcheur au quartier maritime de Concarneau, sa carrière commence véritablement.

Puis Albert se marie à Trégunc avec Marie-Claire, fille de marin de Pouldorn (Pouldohan). Marie-Claire, après son certificat d’études, suit les cours ménagers de madame Le Bec à l’école publique de filles de la rue de la Gare, formation dispensée aux futures épouses.

En 1970, Albert embarque sur le Jacques-Christian à Dakar, Abidjan ou Pointe Noire. Albert est en congé à Trégunc et s’apprête à prendre l’avion afin de rejoindre son bateau lorsque ce thonier congélateur coule le 28 décembre 1972 à la suite d’une voie d’eau. Sept marins disparaissent dont trois de Trégunc : Guy Heurt de Beg-Rouz-Vorc’h, Yves Guyader de Trévignon et Robert Tréguier du bourg. Albert échappe au drame !

Ensuite, Albert navigue sur le thonier Kerlerenn à Abidjan. À cette période, il faut monter au nid de pie, une sorte de guérite au sommet du mât, le poste idéal d’observation de détection des bancs de thons ; marin sujet au mal de mer s’abstenir !

En novembre 1974, le Kerlerenn pêche un requin-baleine de dix tonnes. Le requin-baleine est un des plus grands poissons vivants avec une tête de requin. Pour dégager ce poisson du filet il faut le présenter sur la ligne des bouées ; sous son poids, les lièges du filet s’enfoncent et le poisson bascule dans son élément. Cette manœuvre est très compliquée et peut prendre des heures.

En 1981, Albert effectue des travaux sur le thonier congélateur Bélier au port de Concarneau ; un grave accident survient, il tombe d’une hauteur de sept mètres dans la cuve à ammoniac : dos fracassé, poumons atteints, il est sauvé in extremis, sa carrière de marin-pêcheur s’achève ainsi. Albert un marin convivial, généreux, nous quitte en septembre 2022 à l’âge de soixante-dix-neuf ans.

Georges Pézennec, marin-pêcheur tropical

En 1972, Georges Pézennec de Pennanguer, fils de marin-pêcheur, est embarqué à bord du Calliope, thonier concarnois. La pêche au thon en Afrique se pratique en golfe de Guinée avec comme bases Dakar ou Pointe Noire.

La plupart des bateaux pêchent pendant six mois, de mai à octobre, et rentrent au port de Concarneau de février à mai afin d’effectuer les réparations et divers aménagements.

Quatorze marins embarquent pendant la campagne, dont deux Africains. Les rotations d’équipage se font après trois ou quatre mois de pêche, avec des marées de deux à trois semaines. Les marins rentrent d’Afrique en avion et restent cinq semaines à la maison.

Les thoniers de cette époque pratiquent la pêche au thon à l’appât vivant, en général de la sardine, et parfois de petits chinchards et des maquereaux.

La pêche de l’appât vivant est très méticuleuse car le poisson doit être conservé bien vivant, frétillant, à bord du bateau. Lʼappât est pêché par nuit sans lune, le banc de sardines est encerclé par une senne (filet tournant à coulisse). Ensuite, le poisson est stocké à bord, dans un vivier, cuve peinte en blanc avec circulation d’eau de mer, laquelle est équipée d’un lamparo4 afin de permettre aux sardines de tourner dans ce vivier. C’est très important pour que les sardines restent bien vivantes.

Ensuite, les sardines sont transférées dans plusieurs petits bacs à portée de main du pêcheur et intégrés à la lisse du thonier. Le marin appâte sa ligne équipée d’un hameçon sans ergot, parfois l’hameçon est monté d’un crin ou d’une plume, notamment lorsque le banc de thons est bien dense. Mais auparavant, la gleur (rogue ou sardines vivantes) est jetée sur la matte de thons afin de concentrer le banc de thons proche du bateau. Les abords du bateau sont arrosés de jets d’eau en arc-en-ciel, afin que le poisson ne puisse distinguer facilement le thonier et les pêcheurs.

Le nid de pie en haut du mât permet de voir la matte (le banc) de thons ou de repérer les oiseaux friands des petits poissons poussés vers la surface par les thons en chasse. Les épaves flottantes sont aussi des lieux privilégiés pour attirer les thons qui y trouvent leur pitance.

Bien plus tard, Georges deviendra pilote de skiff, à bord d’un thonier océanique.

Les marins de Trégunc traquent le thon à Dakar

● En 1911 : cinq cent soixante-quatorze marins sont inscrits au quartier maritime de Concarneau, cinq cent trente en 1936.

● En 1954 : quatre cent dix-huit marins y sont recensés5.

● Février 1962 : trois cent soixante marins pratiquent la pêche au thon à Dakar, dont cent quinze de Trégunc.

Les statistiques montrent que trente-trois pour cent de ces marins ont moins de vingt-ans ans, cinquante-et-un pour cent entre vingt-six et trente-neuf ans et seize pour cent plus de quarante ans. Cinquante-cinq pour cent des marins sont mariés.

● Décembre 1962 : cinq cent cinquante marins sont recensés à la pêche tropicale, cent soixante-dix sont originaires de Trégunc, dont soixante-dix-sept du secteur de Trévignon et vingt-cinq du secteur de Lambell.

● Mai 1963 : «six-cents marins sont embarqués sur les thoniers à Dakar. Six à neuf mois de travail, ils vivent douze à treize à bord, en promiscuité, le poste d’équipage est étroit. Avec la chaleur tropicale, le travail est très dur. Nombreux sont les coups de bourre, plusieurs tonnes sont pêchées en une heure. Au cours de la nuit il faut faire l’appât. À chaque marée une seule journée est prévue à quai pour débarquer les thons, embarquer la glace et les vivres. Juste le temps de faire un petit tour au marché de Kermel à cinq cents mètres du port ! »6.

Cent soixante-dix marins de Trégunc à Dakar en décembre 1962

Alsacienne : Alphonse Sellin, Daniel Bourhis, Yves Breton, Yves Guyader, Jean Sellin, Yves Sellin et Joseph Sellin.

Amiral-Decoud : Raymond Ollivier, Yves Barzic, Marc Mellac, Pierre Marrec, Daniel Le Bail, Yves Sellin, Sabioni Scoazec et Yves Cloarec.

Antéros : Roger Tanguy, Jean Montfort, Lucien Jaffrézic et André Goalabré.

Barbara : Georges Jaffrézic et Raymond Guyvarc’h.

Brocéline : Jean-Claude Mansuy, Dominique Cadiou, Pierre Jaffrézic, Daniel Garo et Daniel Le Heurt.

Calliope : Joseph Guillou et Jean-Paul Barzic.

Cd Le Vasseur : Rémy Jaffrézic.

Chevallier-Bayard : Joseph Bellec, Arthur Le Dœuff, Yves Bellec, Yves Le Dœuff, Jean-Marie Glémarec et Raymond Bellec.

Côtes-d’Argent : Eugène Le Touze, Joseph Furic, Guy Jaffrézic, Albert Marrec, Jean-Claude Volant, Yvon Mellac et Gérard Bourhis.

Éric-Gérald : Louis Guillou, Armand Dagorn et Gérard Péron.

Goméra : Yves Jaffrézic, Arsène Le Dé, André Martin, Jean-Claude Le Bris, Denis Riou, Émile Guernalec et Jean-Claude Guilloré.

Hippomène : Joseph Briant, André Briant, Robert Garo, Robert Tanguy, René Le Gac, Yves Cadiou et Arsène Briant.

Jabadao : Robert Le Gall, Marcel Quentel, Yves Penven, André Péru, Joseph Marrec et Robert Penven.

Keraven : Joseph Ollivier, Émile Martin, Raymond Lollichon et Pierre Morvézen

Kerfany : Pascal Brunou.

Kerilis : Yves Bellec, Pierre Kerlan, Albert Bellec, Arsène Bellec et Marc Guillou.

Kertréguier : Paul Balbous et Joseph Le Beux.

La Houle : Arthur Jaffrézic, Yves Déréat et Robert Herlédan.

Lutin : Adrien Péron et Germain Marrec.

Marie-Goretti : Yvon Morvan, Marcel Jaouen, Lucien Cadiou, Pierre Le Guern, Louis Dagorn et Pierre Pelleter.

Michel-Hervé : Jean Guillou et Charles Ollivier.

N-D du Pont : Yves Massé, Gaston Daniélou, Albert Gilles, Francis Guillou, Francis Jaffrézic, Gilbert Guernalec et Élie Cadiou.

Palma : Pierre Flatrès, Germain Scoazec et Le Bris.

Perceval : Le Beux.

Père-Benoît : Robert Morlec et Hubert Costiou.

Père-d’Alzon : Daniel Fouler.

Petit-Loïc : Yves Penven, Guillaume Ollivier, Émile Martin, Jacques Toupin, Louis Cotonnec et Joël Masson.

Pierre-Laurence : Armand Gourlaouen, Yves Canévet, Lucien Ollivier, Marc Tanguy, André Cadiou, Joseph Gourlaouen, Yves Sellin, Robert Bourhis, Christian Furic, Pierre Guern, Francis Rioual et Hugues Scaër.

Pierre-Nicole : Simon Jaffrézic, Adrien Péron, Corentin Jaffrézic, Roger Rivier, René Rivier, Marcel Furic, Joseph Péron, Ferdinand Guyader, Armand Guyader et Gérard Gogail.

Pierrot-Michel : Yves Guillou, Roger Hénaff, Émile Guiffant, Émile Cariou, Joseph Philippon et Yvon Le Goc.

Pors-Gwir : Jean Pézennec, Marc Capitaine, Roger Guillou, Marcel Donal, Léon Bénard et Georges Picollec.

Ressac : Louis Le Gall, Henri Tréguier, Joseph Bourhis, Louis Le Beux, Émile Morvan et Robert Bourhis.

Roland-Isabelle : François Laurent, Corentin Garo, Jean Jaffrézic, Francis Richard, Jean Le Prêtre, Gilbert Allot, Emmanuel Le Noc et Ernest Le Noc.

Stangala : Louis Le Dœuff, André Le Goff, Jean Berrou et Joseph Marrec.

Stivel : Roger Bourhis.

Trouz-ar-Mor : Jean Sellin, Yves Sellin, Pierre Ollivier, Raymond Hermite, Vivian Guyader, Marc Le Prêtre, Roger Bénéat, Jean Bourhis et Yves Capitaine.

Notes

Sources

- Un article de Pierre Portais dans le Chasse-Marée N°21 de janvier 1986

- Les revues Kannadik

- La page 96 du livre sur l’Hippomène de Michel Mazéas

- Le film sur l’Hippomène de Michel Mazéas

- La conférence d’Yves Cariou au Sterenn en novembre 2014