Les prêtres de Trégunc à l'époque révolutionnaire

Pendant la période révolutionnaire, à partir de la fin de l’année 1790, les religieux doivent obligatoirement porter engagement de fidélité à la Nation et approuver la Constitution civile du clergé. Leur refus ne leur permet plus d’exercer leur ministère. Puis des sanctions sont prises : prison, expulsions, certains prêtres sont même guillotinés sous la Terreur.

À l’époque, trois prêtres exercent leur sacerdoce à Trégunc, comme 80% des prêtres en Bretagne, ils refusent de porter serment. Ils sont remplacés par des prêtres assermentés élus par le peuple.

Dominique Breton, moine à Langonnet, est élu curé de Trégunc le 27 mars 1791. Muté à Pont l’Abbé en décembre 1791, abdicataire le 20 décembre 1793, il se retire au Faouët et décède à Quimperlé en 1816.

Le recteur Mathurin Le Denmat est élu curé de Trégunc à compter du 11 décembre 1791. Jusqu’à fin 1792, il enregistre les baptêmes et les mariages religieux. A partir du 1er janvier 1793, il est nommé Officier public et a en charge la tenue du registre d’état civil. Jusqu’au 15 janvier, il porte sur ce registre, le baptême en plus de la naissance et signe recteur et Officier public. A partir du 16, seule apparaît la date de naissance et il signe Officier public. Il assure cette fonction publique jusqu’au 17 novembre 1795 et respecte probablement l’interdiction du culte chrétien qui durera de novembre 1793 à février 1795. Le 14 février 1795, à la demande des habitants et avec l’accord du maire, il remplace l’instituteur Jacques Droalin. Il décède à Concarneau le 24 janvier 1799.

Le dominicain François Picot, assermenté le 7 mars 1791, est élu curé d’Ouessant en août 1791 puis vicaire à Trégunc début 1792, ensuite à Plouhinec (Morbihan) fin 1792.

Le prêtre René Trellu prête serment et est élu vicaire à Trégunc le 4 avril 1791, il sera ensuite élu vicaire à Pont-l’Abbé le 5 février 1792 puis à Loctudy le 10 juin 1792.

Jean-Robert Bourgouillot, moine de Langonnet, est vicaire assermenté à Trégunc en 1791.

Ces prêtres recevaient un salaire de l’État.

Un cas particulier

Vicaire de l’île de Sein en 1790, Guillaume Le Guellec prête serment ; il devient ensuite curé de Plovan. Il rétracte son serment en chaire en 1795. Surpris en célébrant un baptême aux flambeaux et au son des cloches, il est arrêté. En 1797, il s’évade de prison et se cache à Clohars-Fouesnant. Après le Concordat, il est nommé vicaire à Trégunc ; on trouve sa signature en 1804 sur le registre des baptêmes.

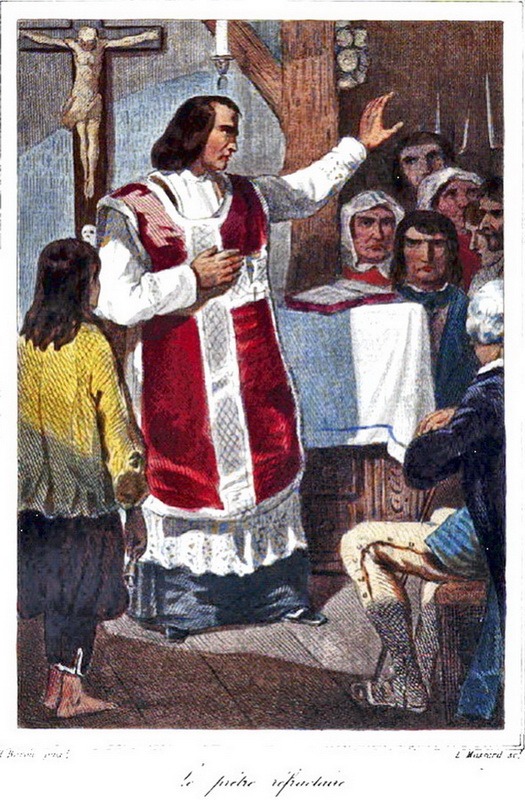

Les prêtres réfractaires

Qui sont les trois prêtres insermentés (appelés aussi réfractaires) évoqués plus haut ?

Alexandre Hyacinthe Dulaurent est né à Concarneau en 1758. Prêtre en 1782, il est nommé recteur de Trégunc en 1789. Ayant refusé de porter serment, il est privé de traitement et ne peut exercer aucune fonction publique. Il décide de partir vers 1792 à Orléans où il tiendra un petit commerce (un bureau de tabac, d’après Arthur Le Beux) pour ne pas être à la charge de sa famille d’accueil. Il y restera jusqu’à la fin de la Révolution. En 1796, il apparaît sur la liste des émigrés établie par le Directoire du district de Quimper. Après le Concordat, il reçoit le 9 décembre 1802 son certificat d’amnistie pour fait d’émigration, bien qu’émigré à Orléans ! Il réintègre la Bretagne et, en 1803, est nommé chanoine titulaire du Chapitre à Quimper et aumônier des sœurs de l’Hôpital. Le typhus s’est alors déclaré à Quimper ; au service des malades, il en est atteint et meurt en 1818.

Yves Augustin Joseph Le Guiffant est né à Moëlan en 1758. Prêtre en 1793, il est vicaire à Trégunc lorsqu’il refuse de signer le nouveau serment (dit serment de liberté-égalité et de haine à la royauté) imposé aux prêtres constitutionnels et réfractaires par décret du 14 août 1792. Les prêtres non signataires peuvent choisir un lieu d’exil. Il se réfugie alors près de Bilbao en Espagne. Qu’est-il devenu depuis ?

Clet Kerloch a un parcours très mouvementé. Né à Plogoff en 1764, nommé vicaire à Trégunc en 1789, il adhère à la protestation de Monseigneur de Saint-Luc contre la Constitution et refuse dès 1790 de porter serment, il se cache dans sa famille à Plogoff. En 1792, les scellés sont apposés sur ses biens. Avec sept autres prêtres, il se cache dans le Cap-Sizun, couchant souvent à la belle étoile.

Le 30 avril 1792, le District reproche aux officiers municipaux et aux habitants de la région de protéger les prêtres réfractaires : à peine y compte-t-on quatre bons citoyens où il n’y avait que quatre mauvais il y a deux ans avant le séjour de ces prêtres infâmes. Les prêtres se livrent pour empêcher leurs plus chers compatriotes d’être victimes de leur dévouement. Clet Kerloch est mis en prison à Quimper puis à Brest. Il est ensuite transféré, avec trente-deux autres prêtres finistériens, à Rochefort où la vie en cachot est très dure.

Clet Kerloch est remis en liberté par le Comité de salut public en mai 1795. Il se retire à Plogoff en pensant pouvoir exercer son ministère. Suite à une lettre du District de Pont-Croix lui rappelant son devoir de porter serment de liberté-égalité, il répond : tant que je serai paisible, que je ne troublerai pas l’ordre public comme je ne l’ai jamais fait ni ne le ferai, je ne vois pas pourquoi je ne profiterai pas de la loi qui me permet l’exercice de ma religion qui est la catholique, et qui défend de prêcher et de parler contre les lois d’un gouvernement quelconque, car tu (ici un vous raturé remplacé par un tu) le penses bien, ce n’est pas la souscription d’une formule que consiste le civisme. Je vous déclare donc que j’ai établi ma résidence à Plogoff et que j’y vivrai en citoyen paisible. Voilà toute la déclaration que je crois devoir faire. Salut et fraternité. C. Kerloch.

Arrêté à nouveau en novembre 1795, il est enfermé au collège de Quimper puis à la prison de Brest. En 1796, à la demande des citoyens administrateurs de Pont-Croix, il est libéré. Sans être assermenté il procède à des baptêmes et des mariages religieux à Trégunc (voir ci-dessous). En 1797, les prêtres doivent à nouveau porter serment de haine à la royauté et à l’anarchie et d’attachement à la Constitution. Les prêtres insermentés sont autorisés à s’expatrier. Quinze prêtres, dont Clet Kerloch, se rassemblent à Quimperlé, la municipalité leur délivre des passeports. Ils embarquent le 8 octobre 1797 à Lorient sur le bateau Deux amis et débarquent à San Sebastian (Espagne). De retour (il aurait débarqué à Port-Manech en 1802), Clet Kerloch est nommé recteur de Trégunc en 1803. Il y décède en 1830.

Les registres paroissiaux

De la période de 1792 jusqu’au Concordat de 1801, la tenue des registres paroissiaux n’est plus autorisée, certains prêtres tiennent des registres clandestins. C’est le cas de Clet Kerloch qui tient un registre des actes qu’il signe et qui couvrent la paroisse de Trégunc et celles environnantes pour la période allant du 4 mars au 2 octobre 1797 ; à Trégunc quarante-quatre baptêmes et huit mariages ; dans les paroisses environnantes (Lanriec, Concarneau, Névez et Nizon), vingt-six baptêmes et douze mariages.

Le registre tenu par Clet Kerloch s’arrête le 2 octobre et ce prêtre s’expatrie en Espagne quelques jours plus tard, le 8 octobre 1797. Les registres paroissiaux seront à nouveau tenus à son retour à Trégunc en 1803.

Note : suivant les documents consultés, l’orthographe des noms des prêtres peut varier.

Sources

- Le clergé séculier du diocèse de Cornouaille en 1790 de Daniel Bernard,

- Les prêtres du diocèse de Quimper morts pour la foi ou déportés pendant la Révolution de H. Perennes

- Clergé constitutionnel du Finistère de J. L. Le Floch

- Les Archives départementales du Finistère

- Les notes d’Arthur Le Beux (archives diocésaines)