La seigneurie de Kergunus

Sont en gras les noms des possesseurs avérés et de leurs conjoints apparaissant pour la première fois dans le texte, les extraits d’autres publications ou documents originaux sont en italique.

La première mention connue de Kergunus se trouve dans le cartulaire de Quimper, datée de 1086 sous le nom de Kaerkennus1. Une enceinte fortifiée en pierre se trouvait dans le vallon du ruisseau aujourd’hui nommé le Minaouët. Cette enceinte était appelée par nos anciens “le Castellic” (petit château), un étang entourait l’ouvrage sur une grande partie comme le montre le cadastre de 1845.

Les ruines de cette construction, toujours visibles au début du siècle dernier, ont fait l’objet en 1906 d’un article du chanoine Abgrall pour la Société archéologique du Finistère ; dans son texte, le chanoine estime l’ouvrage daté du XIe ou XIIe siècle et avance pour cela quelques arguments, mais l’évolution des connaissances historiques et archéologiques laissent à penser que les ruines décrites datent du XIIIe siècle comme écrit dans les journaux de l’époque, il suffit pour s’en convaincre, d’observer les vestiges de l’enceinte de Châteauneuf du Faou datée du XIIIe,ils concordent en tous points avec la description du chanoine Abgrall.

Cependant une construction antérieure a peut-être existé, seule une fouille pourrait nous en dire davantage. Le Castellic est placé près d’un endroit de passage fréquenté, tout comme les mottes castrales voisines de Castel (Trégunc) et Penhoat (Lanriec) érigées au cours des deux siècles précédents ; au XIIIe siècle, ces dernières sont possiblement déjà abandonnées ou sur le point de l’être.

À Kergunus, un manoir est ensuite construit à l’endroit de la ferme actuelle, la période de la construction nous est inconnue mais beaucoup de nos manoirs anciens sont bâtis après les conflits du XIVe siècle. Impossible néanmoins de se faire une idée de l’aspect de ce manoir, il ne faut pas toutefois imaginer qu’il s’agissait d’une bâtisse ostentatoire telle le Hénant ou Kerimerch, les différents propriétaires n’y ont probablement jamais passé une nuit, peut-être a-t-il tout simplement servi de demeure au sergent du lieu avant d’être habité par les domaniers.

Le premier seigneur connu de Kergunus est Charles de Kerimerc’h, aussi écrit Quimerc’h, Keymerc’h, ou Keinmerc’h. Son arrière-grand-mère, Alix de Kerimerc’h, issue d’une vieille famille noble cornouaillaise hérite de la seigneurie du même nom à Bannalec, elle se marie vers 1350 avec Jehan du Hautbois, d’une ancienne famille noble qui trouve ses origines aux alentours de Quimperlé. Yvon du Hautbois2 (alias René ou René-Yvin, selon certains auteurs), petit-fils de Jean et Alix, relève le nom de Kerimerc’h. Nous n’allons pas revenir sur l’historique de cette seigneurie qui a déjà fait l’objet de recherches, voir notamment dans l’ouvrage de Marcel Kervran, historien de la région de Quimperlé, Bannalec à travers les âges (en 1986) ainsi que Les Seigneurs et la seigneurie de Quimerc’h en Bannalec par Marie-Elisabeth Le Bris3.

Keraergugnuz est cité parmi les neuf manoirs nobles de Trégunc recensés en 1420 dans le dictionnaire d’Ogée4. Yvon décède en 1425, sa veuve, Jeanne de la Feuillée rend aveu pour la baronnie de Kerimerc’h cette même année. Leur fils Charles, cité plus haut, apparaît dans la réformation de 14265, il est alors mineur, ses métayers au manoir de Kergunus sont Jehan Morice et son fils Guillaume.

Les armes de Kerimerch

“D’hermines au croissant montant de gueules”

D’après certains auteurs, les Keymerc’h descendraient des anciens comtes de Cornouaille, d’où le croissant rouge, quant aux hermines, Marcel Kervran y voyait une récompense du duc, ces armes sont délaissées dès le XIVe siècle à l’époque où les Hautbois deviennent seigneurs de Keymerc’h mais sont reprises plus tard par les Tinténiac.

“D’argent au croissant de gueules en pointe, cousu d’un écu d’or au franc-canton de gueules, chargé de deux roses de même, une en abîme, l’autre en pointe”

Armes portées par les seigneurs de Kerimerc’h du Hautbois que l’on peut encore aujourd’hui voir à Bannalec (chapelle St Mathieu) et Mellac (chapelle de Kernault, autrefois église de Mellac) et anciennement dans la chapelle Saint-Jean en Beuzec-Conq. Ces armes et leurs variantes sont portées du XIVe au XVIe siècle6. On constate que lors des descriptions, notamment de vitraux armoriés, les roses sont très souvent confondues avec des tourteaux (meubles héraldiques de forme circulaire).

La sergentise féodée de Kerimerch

La seigneurie de Kergunus était autrefois aussi appelée la sergentise féodée de Kerimmerch, ses possesseurs étaient qualifiés de “sergents féodés de Conq”, et ensuite de “seigneurs ménéants de Conq” ; ils ont, comme l’explique Julien Trévédy7, la faculté de faire expédier par la cour les affaires concernant leurs vassaux. Les sergents féodés sont des officiers nommés par le duc ou par le seigneur dont ils dépendent, ils sont tenus envers le duc et les juges ducaux à certains devoirs dont la jouissance d’un fief est le gage (contrairement aux sergents à gages payés en numéraire), en effet ce fief leur permet de se rémunérer indirectement (péages, rentes, etc…), ils se chargent des fonctions administratives et de police au sein du fief tel que les bannies, l’accompagnement d’un condamné sur son lieu d’exécution les saisies, les recouvrements etc…

En 1485, un minu8 est rendu par Charles de Kerimerch, fils d’autre Charles qui vient de rendre l’âme, et de Marguerite de la Rocherousse, héritière de la branche aînée de cette famille originaire de Quessoy. Charles est qualifié de seigneur de Kerynmerch, du Haultboys et de la Rocherousse, il épouse en 1453 Jeanne le Barbu, héritière du Quilliou en Plogastel-Saint-Germain. Extraits concernant Kergunus en 1485 : Henry Guillou de la métairie de Kergueanez, de convenant par an trente-six sols une barre et demie avoine, deux barres froment, trois corvées. La barre est visiblement une mesure de blé.

Un autre aveu est produit en 15249 par noble et puissant Louis de Kynmerch Sr de Kynmerch comme héritier principal et noble de Charles et Thibaud de Kynmerch ses père et frère pour raison de deux ans de rachat à cause des décès de ses père et frère (…) cet aveu et le précédent daté de 1485 nomment les fermes et convenants ainsi que les chefrentes à percevoir par la seigneurie de Kerimerch à Trégunc et dans les paroisses environnantes. Les extraits rassemblés de l’aveu de 1524 concernant Kergunus : Item le manoir de Kergunuz auquel demeurent à présent Lorans Queblen, Nicolas Sezare (Scazre?) et leurs consorts et payent par an de convenant lxbi s (soixante-six sols) quatre barres froment, deux barres avoine, une géline et pour corvées sept sols six deniers – Item pour les deux ans desdits rachats, lesdits moulins dudit Sr de Kynmerch furent affermés savoir un desdits moulins étant à Pont Daven affermé à Jehan Kergat pour quatorze barrées froment mesure de Kynmerch par an et pour l’autre moulin étant audit Kergunuz fut affermé chacun an douze barres de bled savoir moitié froment et moitié seigle. Dessus la terre Alain Mary à Kerguenniz un denier. – Dessus la terre Mahé le Ny à Kerguenniz un denier obolle.- Dessus la terre Hernyou à Kergunuz quatre sols.

Le pont de Trégunc

Voici un autre extrait tiré du rentier de 154010 traitant des chefrentes nommées “Viandes d’hiver” dues le dernier jour de décembre au seigneur de Kerimerch de l’époque : Le seigneur de Kerymnerch, sergent feaudé, viande d’yver qui se poye sur le pont de Treguenc chaincun vueille de janvier, doibt sur son manoir de Kergunuz la somme de quatre livres qu’il est tenu serrer sur pluseurs personnes dont fera déclaration par son adveu et mynu (…) il est fort probable que ce pont se trouvait près du Castellic et que c’était à cet endroit que se payait autrefois le droit de passage, la raison d’être dudit Castellic en plus de la protection des villageois des alentours à l’instar des anciennes mottes féodales.

La fille de Louis de Kerimerch, Françoise, épouse Pierre de Tinténiac en 1520, ils rendent compte de la seigneurie de Kerimerch par aveu en 1534. René de Tinténiac, seigneur de Keymerc’h, se marie en 1549 avec Renée de Carné, leur fils René s’unit à Claude de Raccapé. Kergunus passe ensuite, d’une façon qui reste à déterminer, à la famille de Guer.

Les de Guer

D’après Gilbert Baudry, membre de la Société archéologique et d’histoire du pays de Lorient11 qui fit des recherches sur la famille de Guer : La seigneurie de Kergunus en Trégunc appartenait aux seigneurs de Kerymerc’h depuis le XIVe siècle ; elle fut transmise par filiation aux Tinténiac à la fin du XVe, puis aux du Chastel et à Jeanne de Guer qui ne laissèrent pas de descendance ; elle revint alors, vers 1603 à la branche aînée des de Guer et devait rester sous leur prééminence jusqu’à la fin de l’ancien régime (Inventaire des titres de Kergunus par Alain de Guer, de 1314 à lui-même ).

Cependant dans les Preuves de noblesse pour la Grande Ecurie12 on trouve deux extraits : Partage noble et en juveigneurie, donnée le 14e d’avril de l’an 1612 à dame Jeanne de Guer, femme de messire Vincent du Chatel, seigneur de Mesle, par noble et puissant Charles de Guer, son frère, seigneur de la Porteneuve, de Riec, d’Heznant, de Kervichart et de Kergunus, etc., fils aîné et héritier principal et noble et puissant Ives de Guer et demoiselle Caterine de Quélen, sa femme (…) et : Hommage fait au roi dans sa chambre des comptes à Nantes, le 14e d’octobre de l’an 1617, par messire Charles de Guer, à cause des terres et seigneuries de la Porteneuve, de Kerimel, de Heznant, de Kergunus et de Kervichart, tenues noblement de Sa Majesté sous le ressort de Kemperlé, lesquelles lui appartenoient comme heritier principal et noble de messire Ives de Guer, son père. (…)

Si l’on se fie aux passages soulignés de ces extraits, on constate que Kergunus serait parvenu aux enfants d’Yves (alias Yvon) de Guer seigneur de Kervichart à Lanriec (et non de la Porte Neuve à Riec comme écrit parfois) par héritage de la succession de ce dernier. Yves décède vers 1573 (aveu de la veuve d’Yves, Catherine de Quelen daté de 1573) et son frère Charles, seigneur de la Porte Neuve et autres lieux, meurt environ deux ans plus tard mais sans hoirs. L’héritage des de Guer passe alors aux enfants de feu Yves de Guer seigneur de Kervichart, Charles et Jeanne de Guer. L’acquisition de Kergunus se serait donc réalisée, d’après ce document, avant les disparitions d’Yves et Charles.

Jeanne de Guer (fille d’Yves) s’est mariée avec Vincent du Chastel dont le père François seigneur de Mezle, Châteaugal et autres lieux, (veuf de Marie de Keroulas) épouse en secondes noces, en 1583, Catherine de Quélen veuve d’Yves de Guer.

Charles de Guer se marie en 1598 avec Marie Papin de la Tévinière dame de Pontcallec, descendante héritière des Malestroit, ils sont seigneur et dame entre autres lieux, de la baronnie de Pontcallec (Berné), des seigneuries de la Porte Neuve, du Hénant, Rustéphan (Nizon), du Treff (Saint-Evarzec), Coëtmorvan (Mahalon) et à Trégunc de Kergunus et des petits manoirs de Stangven13 et la Rivière. Charles est admis dans l’ordre de Saint-Michel sous le règne d’Henri IV, homme d’armes dans la compagnie de M.de Brissac en 1612, il est désigné sous le titre de Chevalier de l’Ordre du Roi dans un acte de janvier 1625. Charles et sa femme auront six enfants dont Josias de Guer, l’aîné, seigneur de la Porteneuve, du Hénant et Kervichart, mais ce dernier décède sans enfant en 1625.

“D’azur à sept mâcles d’or au franc-canton d’argent fretté de huit pièces de gueules”

Les armes de Guer sont aujourd’hui toujours visibles dans des édifices religieux ou privés à Névez, Riec et Mellac et autrefois dans la plupart des églises et chapelles du secteur.

Olivier de Guer, frère cadet héritier de Josias, épouse Jeanne de Kermeno, il est seigneur de Kergunus, la seigneurie de Kervichart passe à ses soeurs, il serait né en 1605, apparaît dans la réformation de 1641 en tant que seigneur de la Porte-Neuve et Kergunus, il disparaît au cours de l’année suivante. Sa mère Marie Papin décède à son tour, Jeanne de Kerméno organise la succession et le partage des biens en 1644. Jeanne meurt en 1679 à l’âge de 75 ans, elle est connue localement pour être à l’origine de la construction d’une petite chapelle Saint-Joseph à Pont-Aven détruite en 1873 pour laisser place à l’église actuelle.

Voici le texte de la réformation de 164114 concernant Kergunus : Cheffrantes debus Au Roy en la Chastelenye de Concq appellé vyande d’hiver, payable chacque veille de Janvier (…)Kergunuz, La sergeantize féodée autre fois appellée La Sergeantize de Kerymerch à présant poçédée par Messire Ollivier de Guer, seigneur de la Porteneuffve & de Kergunuz, doibt sur l’hypothecque de ladicte terre de Kergunuz sittuée en la paroesse de Treguenc & appartenances en autres paroisses, lever la somme de quattre lyvres monnoye sur nombre de particuliers, [ce ?] qu’il nous à desclaré estre du Sieur de Rosmadec cincquante sols monnoie, du sieur de Couetcanton cincq sols quattre deniers monnoie, du sieur de Tréanna houict sols monnoie, du sieur du Plessix cincq sols monnoie, du sieur de Couetaven trois sols quattre deniers ; de quoy [nous] luy ordonnons faire conster, faulte de quoy les ranttes feodalles qu’il prend sur les autres terres employées dans ses adveus seront censées estre les rantes qu’il doibt mettre entre les mains du recepveur.

Et, doibt lever le taux & amandes pour les randre aux recepveurs du domaynne, faire les exploicts et bannies de ladicte court, prendre les condempnés de mort à neuff pas du gibet, pour les pandre, ou faire pandre à ses fraicts. Lequel n’ayant par sa déclaration advoué que ladicte rantte, NOUS avons, le recquérant le procureur du Roy, ORDONNÉ que, conformément aux tiltres de Sa Magesté, il seroit cy [ici] enrollé pour lesdictes charges, que nous avons ordonné audit de Guer [d’]acquitter à l’advenir sur l’hipothecque desdictes chosses et ordonné ? au rapport des fraicts des .?. criminelles puis les trante ans passés payéz par les recepveurs du domaynne pour à quoy parvenir nous serons réprésentés~ les comptes-randus à la Chambre [des comptes] par lesdicts recepveurs [de]puix ledict temps.

Et pour ce : IIII# mon. (quatre livres monnoie)

L’héritage passe ensuite à Alain de Guer, fils aîné d’Olivier, né en 1628 qui contracte mariage avec Renée-Françoise de Lannion en 1649, ils ont sept enfants. Il devient en 1657 le premier marquis de Pontcallec par lettres patentes du roi Louis XIV. Son frère cadet Sébastien de Guer est qualifié en 1658 de “seigneur baron de Heznant“.

Les ennuis juridiques d’Alain de Guer

Alain de Guer s’empêtre dans des affaires juridiques, un ouvrage traitant de la seigneurie de Pontcallec15 détaille tous ses déboires qui firent s’affronter durablement créanciers et débiteurs autour des terres héritées de ses parents, ses ennuis commencent vers 1670 à la suite de plusieurs imprudences, notamment celle d’une signature apposée à la légère, des saisies réelles16 récurrentes des terres de Pontcallec et de la Porte-Neuve commencent alors, ces affaires empoisonneront cette famille jusqu’au XIXe siècle.

En février 1673, Alain de Guer fait donation de tous ses biens à son fils aîné Charles-René de Guer en contrepartie d’une pension et de la jouissance de la Porte Neuve, de fait, il accepte aussi les dettes et ennuis relatifs aux affaires de son père. En 1678, Alain de Guer, veuf depuis 1676, entre dans les ordres, devient prêtre et recteur des paroisses de Riec et Moëlan ainsi que chanoine de Saint-Pierre de Vannes, il est à l’origine de la construction de l’église de Riec. Un tableau représentant la famille de Guer de cette période est visible dans la chapelle Saint-Léger à Riec. Le nouveau marquis de Pontcallec est capitaine dans l’armée du roi, il prend pour épouse Bonne-Louise le Voyer de Trégomar dame de la Haye-Plenel en Normandie en 1678, sept enfants naissent de cet union.

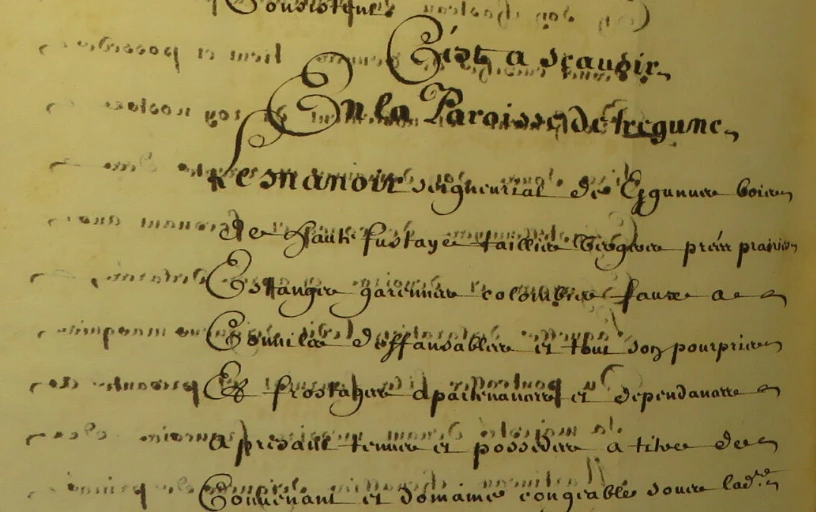

En 1682, le marquis Charles-René de Guer, comte de la Porte Neuve, vicomte de Tronchateau (Cléguer), baron de Riec et Hénant, châtelain de Kergunus, Kerimel et Poullanguez (Moëlan), Rustéphan et autres lieux, rend aveu pour Kergunus17 : Le manoir seigneurial de Kergunus, bois de haute futaie, taillif, vergers, prés, prairies, étangs, garennes, colombier (…) à présent tenus et possédés à titre du convenant et domaine congéable sous ladite seigneurie par Armel Tudal pour en payer par chacun an de rente à chacun jour et terme de la Saint-Michel dix livres, dix-huit sols monnoye, treize minots et demi de froment neuf minots d’avoine, huit chapons et trois poulettes. La seigneurie de Kergunus percevait des rentes et chefrentes sur des terres et manoirs à Trégunc, Melgven, Lanriec, Fouesnant, Clohars-Fouesnant, Saint-Evarzec, Névez, Nizon et Beuzec-Conq. Les villages de Trégunc dont certaines terres sont tenues à titre du convenant et domaine congéable sont Kerouault, Pouldohan, Kervraou, Kervarch, Kerlosquen, Keradroch, Trévignon et Kerdalé ainsi qu’à Tréméou.

Mais les ennuis juridiques continuent, ceci est rajouté plus tard à la suite de l’acte de 1682 : Par sentences de Messieurs à leur cour du 23 octobre 1684, ledit deffenseur (déclarant) a été débouté des droits au fief de ligence sur le village de Kersidan, sur une tenue au village de Pendruc, le manoir et village de Brézéhan, par la moitié du manoir de Kersalaün (l’autre moitié étant au fief de Coat-Conq), sur le village de Tréméou, pour douze sillons de terre sur le lieu de Kermespern, village du Creac’h, Trébérouant, (…) Trévignon, Kerguillaouët et Kerbrat en la paroisse de Trégunc.

Le manoir du Hénant est vendu en 1684 pour les mêmes raisons, trois ans plus tard, Charles-René est débouté du droit de coutume sur la pêche et les foires de Pont-Aven et son droit de navigation est réduit, il aurait été rétabli dans ses droits peu avant son décès survenu à Paris où il se trouvait pour ses affaires en juin 1695.

En cette fin de XVIIe siècle, le procureur de la juridiction de Kergunus se nomme Jean Merle (également procureur de la seigneurie voisine du Chef-du-Bois Thominec), cette juridiction s’étend sur les paroisses de Trégunc et Lanriec, à l’est, on trouve celle du Hénant qui couvre Névez et Nizon et au nord la juridiction de Coatcanton. Gilbert Baudry18 précise : Si la juridiction du Hénant forme un ensemble territorial assez précis, celle de Kergunus est soumise à fluctuations qui tiennent aux changements de propriétaires et à l’emprise de la sénéchaussée royale de Concarneau. La juridiction de Concq, Fouesnant et Rosporden dont le siège est à Concarneau rend les appels, tranche entre seigneurs et finit au XVIIIe siècle par juger les causes de basse justice jusqu’au Hénant sans jamais empiéter sur les attributions de la cour de la Porte Neuve : la paroisse de Riec relevait de la sénéchaussée royale de Quimperlé.

Après la mort de son fils héritier, il incombe à Alain de Guer de gérer les affaires familiales et en 1698 son domaine et ses terres font l’objet d’un bail judiciaire : le château de Pontcallec, la maison de la Porte Neuve et la maison noble de Quergune située en la paroisse de Trégunc (…) consistans en un corps de logis, un autre plus petit au bout (…) deux autres corps de petits logis (…) un autre corps de maison plus basse (…) le tout couvert de pailles, jardins, vergers, bois de haute futaye et de décoration, bois taillis, estangs, moulins à eaux et à vent, métairies, tenues, rolles rentiers, terres arables, fieffs et seigneuries, droits de prééminences et tous autres droits honorifiques (…)le tout saisie reellement sur messire Allain de Guer (…) à la requeste de messire Louis Le Gall de Cunfio (ADM B 273)19 ; s’ensuivent la mise aux enchères et l’attribution du bail par adjudication, les terres seront louées à un certain Jean Daniel.

Alain de Guer décède au cours de l’été 1702, la veuve de Charles-René, Bonne-Louise le Voyer rend aveu la même année pour Kergunus, elle retourne sur ses terres de Normandie et y meurt en avril 1725.

Les derniers de Guer

Le fils aîné de Charles-René, Chrysogon-Clément de Guer, né en 1679 hérite, il est décapité à Nantes en 1720 à la suite d’une affaire connue sous le nom de “conspiration de Pontcallec”, un groupe de nobles s’étant révolté contre l’autorité du roi. Henri de Guer, officier de marine, son frère de deux ans son cadet, devient le marquis de Pontcallec mais décède sans postérité. C’est donc un autre frère, Claude-René de Guer, (1684-1744) qui hérite en 1721 des biens (et des dettes) de la famille. Il prend pour épouse Roberte-Angélique le Veyer de Coatenez, qualifiée de marquise de Pontcallec, elle rend aveu pour Kergunus en 1745.

Plus tard, Louis-Joseph-Armand-Corentin de Guer (1738-1797), le plus jeune des six enfants des précédents, hérite. Il est qualifié de chevalier, comte de Guer et de Malestroit20 , marquis de Pontcallec, baron de la Porteneuve, seigneur de Kergunus et autres lieux, officier supérieur de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, il est le dernier des de Guer-Pontcallec. Dans des aveux datés de 1758 et 1773 figure Kergunus. Le marquis n’a pas de descendance c’est pourquoi il adopte son filleul et il se trouvait à Paris lors de la Révolution, se garda d’émigrer et de se mêler de chouannerie, de sorte qu’il ne fut pas inquiété semble-t-il21. Dès 1763, on trouve les terres de Kergunus travaillées par la famille le Beux et ce durant plus d’un siècle.

Armand-Auguste Montplaisir, vicomte de Bruc, né en 1791, est donc adopté en 1796 par son parrain, le marquis de Pontcallec et hérite de ses biens, dont Kergunus. Le vicomte de Bruc prit le nom de Malestroit et se maria avec Blanche-Joséphine de Cossé Brissac en 1813.

Le 15 juillet 1811, le tribunal de Rennes met fin à la procédure entamée en 1670 : le tribunal donne “main levée pleine et entière de la saisie réelle apposée sur les biens de la famille de Guer Malestroit de Pontcallec “, consistant en les terres de Pontcallec, de la Porte Neuve et Kergunus.

Le 20 novembre 1818, le vicomte vend Kergunus, alors qualifié de ferme, au notaire Joseph Prouhet pour 4000 francs, Vincent le Beux est le locataire des terres. Pontcallec est vendu en 1825, la Porte Neuve en 1834.

Le moulin de Kergunus

La seigneurie de Kerimerch possédait quelques moulins dans la région. Le moulin de Kergunus se trouve du côté Lanriec sur le cours d’eau appelé aujourd’hui Le Minaouët. La bâtisse existe toujours, il s’agit aujourd’hui d’une maison d’habitation.

Dans l’aveu de Kerimerch en 1485 : le moulin de Kerguyniz est affermé à Yvon Mabill pour cinquante-quatre barres froment. En 1524, le meunier n’est pas nommé : le moulin étant audit Kergunuz fut affermé chacun an douze barres de bled savoir moitié froment et moitié seigle.

En 1680 dans la déclaration de Charles-René de Guer, chevalier, seigneur marquis de Pontcallec, comte de la Porte-Neuve, châtelain de Kergunus et autres lieux : Le moulin de ladite seigneurie de Kergunus et son bief et détroit, lequel étant en bon renable pour valoir de comme estimation, quitte des réparations, soixante livres tournois (…)

Voici les noms de quelques meuniers ayant travaillé au moulin, trouvés principalement dans l’état civil.

Le 20 février 1686 baptême d’une fille de feu Marc Le Tallec (décédé en juin 1685 à l’âge de 45 ans) et de sa femme Adélice Le Perennec meuniers au moulin de Kergunus.

En avril 1697 les meuniers sont Pierre Melin et Marie Tallec (fille de Marc et Adélice Le Perennec). En 1713, on trouve Jacques Poessart et Marie Le Tocquec ; Jacques meurt en 1714, tout comme Anne Bellec, meunière âgée d’environ 75 ans.

En 1719, Allain le Bourchis habite la maison du moulin de Kergunus. En août 1739, décès de Marie-Rose Tanguy âgée d’environ 52 ans femme de Louis Le Gorrec d’une famille de meunier originaire du Trévoux. En 1759 y apparaissent Yves le Fort (né en 1722 au moulin de Toulgoat en Saint-Yvi) et Corentine le Gall.

En 1748 sont présents Jan Kerlan et Anne Furic.

En janvier 1768, Yves le Corre mari d’Yvonne Gueguen du moulin de Kergunus est inhumé, il était âgé d’environ 36 ans. L’année suivante la veuve Gueguen se remarie avec Corentin Henry de Fouesnant.

De 1770 à 1778 au moins, Yves Peron et Marie Chastalen habitent au moulin de Kergunus, ils y ont de nombreux enfants, certains y fondent aussi une famille ; en 1783 Louise Peron et son mari Thomas Le Mao ; en 1793 Yves Péron et Marie-Julienne Cutullic sa femme ; en 1795 Yves Peron 58 ans et Jeanne Nériec, 47 ans, Yves Michelet 28 ans, Louise Peron 30 ans.

En 1807 apparaissent Yves Peron et Marie-Catherine Marrec, un Louis Marrec est aussi présent ; en 1811 et 1813, Marie-Jeanne Péron et son mari Pierre Clément meunier ; en mars 1821, Jean Perron 48 ans journalier, natif de Lanriec et fils de Pierre Peron et Hélène Nériec, est décédé à son domicile au moulin de Kergunus.

Le jour de Noël 1821 naît Louis fils de Pierre Jaffrézic, journalier demeurant au moulin de Kergunus, et de Corentine Villion.

En 1824, Jacques Glémarec tient en ferme le moulin pour payer annuellement cinq cents francs de prix de ferme arrenté une somme de soixante-six francs, distraction faite des contributions et des réparations urgentes.

Sources et annotations