La pêche à Trévignon

Sous l’occupation allemande, il faut, à chaque départ en mer, faire pointer son rôle d’équipage. Les marins, pendant les mois d’hiver, pêchent la crevette rose au casier, entre les Glénan et Groix, sur la vasière du Bas Don. Arrivés au port, ils débarquent leur prise. Aussitôt, les crevettes sont cuites dans les magasins des mareyeurs Le Mouroux et Prunier et sont expédiées à Paris. Les mois suivants, ils changent de casier pour pêcher le crabe et le homard.

Aux beaux jours, c’est la grande effervescence : les bateaux vont chasser le requin pèlerin que les pêcheurs harponnent. Parfois, ils en ramènent deux. Un pèlerin de cinq tonnes donne au moins une tonne de foie avec lequel on produit de l’huile. Cette dernière est alors utilisée pour l’éclairage des maisons où l’électricité fait souvent défaut. On l’utilise également pour en faire du savon qui décrasse assez bien mais dont l’odeur est tenace ! Les requins sont dépecés et les paysans des alentours viennent prendre les abats et les ailerons pour fumer leurs champs. Le cœur est cuisiné mais, question saveur, ce n’est pas un quatre étoiles ! Pendant la guerre, la totalité du requin est réservée à l’armée allemande.

Un fait de guerre

Le 18 décembre 1943, dans l’après-midi, une escadrille venant d’Angleterre survole en rase-mottes la Pointe de Trévignon pour aller bombarder un cargo italien, le Pietro Orseolo, dans la baie de Concarneau. Au mouillage depuis plusieurs jours, ce dernier est chargé de matériel et de vivres. Une torpille le touche sans le couler. Une tentative de remorquage vers Lorient est effectuée, mais le cargo coule près des Glénan. Pendant plusieurs jours, les pêcheurs ramassent autour de l’épave des boîtes de conserve, des blousons de mer… Au port, les Allemands veillent attentivement, fouillant les bateaux et réquisitionnant les marchandises ainsi récupérées.

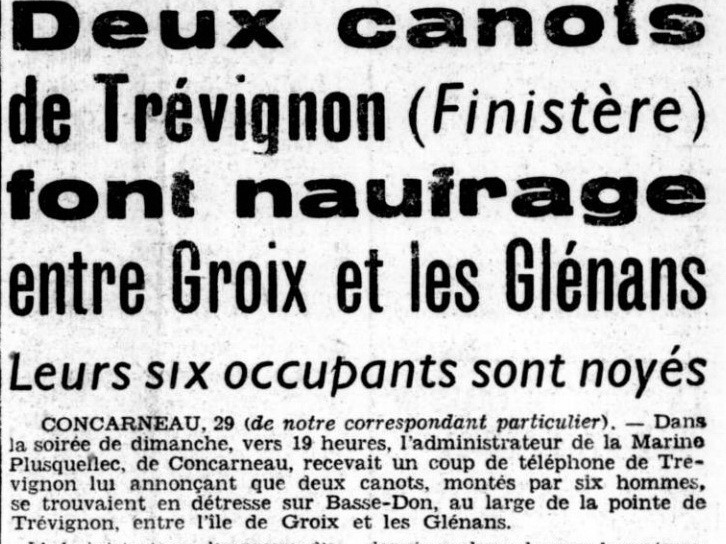

Un tragique évènement s’est produit le 28 décembre 1947

Depuis de nombreux jours, la tempête sévit. Les pêcheurs attendent une météo plus favorable pour aller relever leurs casiers. Le dimanche 28 décembre au matin, une accalmie se dessine, les marins-pêcheurs décident d’appareiller. Une terrible bourrasque se lève dans l’après-midi, balayant tout sur son passage et mettant en difficulté les bateaux qui cherchent à regagner le port. Certains, malheureusement, ne rentreront pas.

Le Rose Blanche, voulant rallier Port Manec’h, sombre sur la barre de l’Aven. Deux marins disparaissent. Un autre navire, Le Neptune, sombre dans les environs du Men Du : quatre marins étaient à bord. Quelque temps plus tard, un chalutier relève l’épave dans son chalut et y découvre un corps.

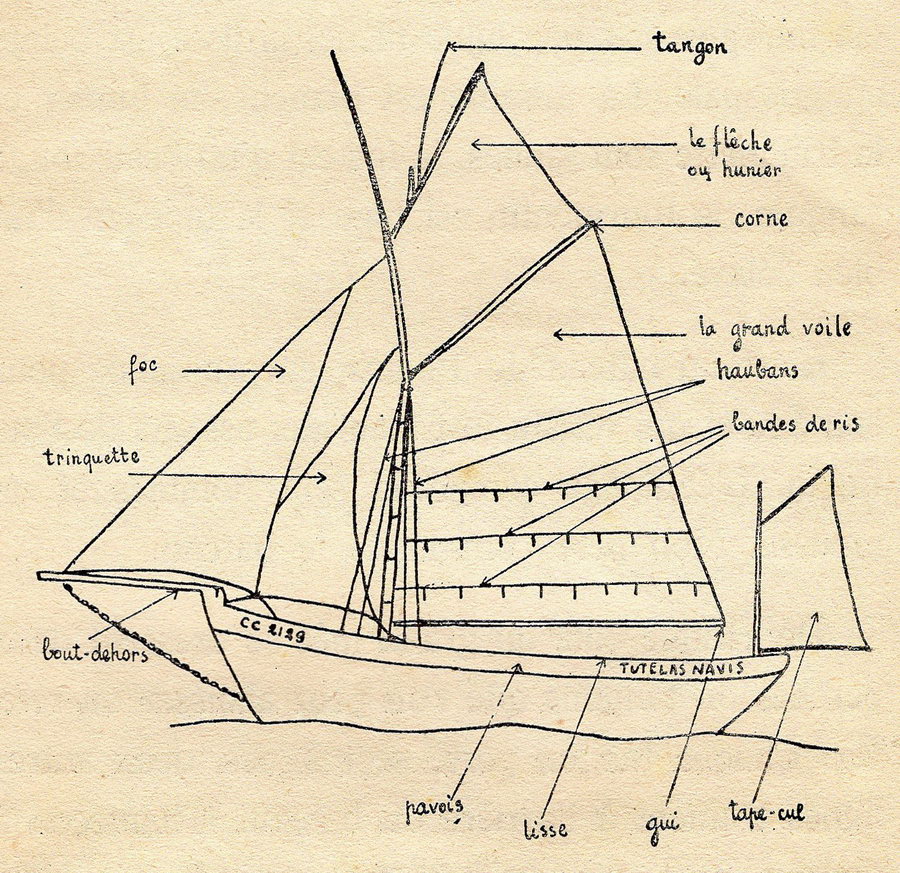

Début juin 1948 : armement d’un thonier dundée

Nous partons du port de Trévignon sur un maquereautier en direction de Concarneau où nous attend le thonier qui hivernait derrière l’usine Cassegrain, la traversée dure environ une heure. Une fois arrivés, nous débarquons le matériel. Ensuite, nous nous dirigeons vers la ville de Concarneau pour y passer notre visite médicale. Enfin, nous retournons à bord après avoir « escalé » dans les bistrots jalonnant notre chemin.

L’après-midi est mis à profit pour préparer les brosses, les gaffes et les pinceaux nécessaires au carénage.

Au printemps, le mousse, avec l’accord d’un paysan, doit couper dans les prairies les manches de brosses, de gaffes et autres. Il ramasse également des sacs d’aiguilles de pin pour allumer le feu du poêle durant le temps passé en mer.

Quinze jours à trois semaines sont nécessaires pour armer le thonier : carénage, peinture, gréement des voiles, entretien des poulies… Les derniers jours, on embarque les paillasses. Chaque marin possède son assiette en fer émaillé, un quart, une fourchette. Il doit également avoir son couteau de boucher pour éviscérer le thon qu’il tue avec un picot.

Les hameçons pour pêcher le thon sont deux crochets recourbés, soudés entre eux, sans ergot. On y “sourlie” * une ganse de chanvre peinte en rouge, blanc, bleu, vert. Une « goudrenne » (bas de ligne) en acier de trois à quatre brasses y est fixée, l’autre extrémité étant reliée à la ligne. Du crin artificiel de différentes couleurs sert de leurre sur l’hameçon. Les deux tangons sont équipés de sept lignes chacun. À l’arrière, deux autres lignes qu’on appelle « bonhomme » claquent quand le thon mord, faisant sauter un morceau de bois relié à la ligne.

Les thoniers appareillent à la fin juin. Les bateaux sont remorqués par deux ou trois, en file indienne, jusqu’à la Médée, puis ils mettent cap à l’ouest. Un sextant leur sert à repérer la latitude. Les lignes des vapeurs faisant le trajet entre le cap Finisterre et Ouessant leur permettent de déterminer la longitude. Un loch à hélice donne le nombre de milles parcourus, il faut le remonter pour lire le compteur. Plus tard, ce dernier sera fixé à bord.