Histoire de l’usine à iode de Penloc’h

Au début du XXe siècle, deux chercheurs allemands installent un petit atelier de traitement des algues à Penloc’h pour obtenir de l’iode. Au début de la guerre 1914-1918, ils arrêtent leur production et regagnent leur pays.

La création du mercurochrome en 1917 (ce produit est interdit en France depuis 2006) entraîne une forte demande d’iode. En novembre 1924, André Normand1 est autorisé à installer au lieu-dit Penloc’h en Trégunc une usine destinée à la fabrication de l’iode et de ses dérivés. Il crée la Société de traitement chimique des algues (SOTCA). Celle-ci change de statut en 1929 ; la société anonyme est alors composée de deux actionnaires principaux (435 actions sur 450 ) : André Normand et les Établissements G. Devineau. Julien Bretel (le beau-frère d’André Normand) possède cinq actions. La société garde son appellation d’origine. « De 1925 à 1934, l’usine tourne avec dix-huit employés, elle produit de nombreux dérivés d’algues. Cela procure de bons revenus d’appoint aux ramasseurs d’algues2. » Au dénombrement de la population de Trégunc en 1931, le patron Julien Bretel habite une maison à proximité de l’usine.

En 1940, avant l’occupation par les Allemands, l’usine qui appartient à un nouveau propriétaire, l’industriel Pierre Schang, est réquisitionnée pour y loger des réfugiés (voir l’encart ci-dessous). Sous l’occupation, l’usine à iode est reconstruite mais avec une nouvelle technique. Dans son rapport, un ingénieur de la Poudrerie du Mont-Blanc qui a visité l’usine en 1941 précise : « l’usine de Penloc’h est installée tout à fait sur le bord de la mer et près d’une petite anse pour recevoir les soudes par bateaux. Les soudes sont concassées dans un broyeur mécanique. » Il n’est plus question d’algues 3 .

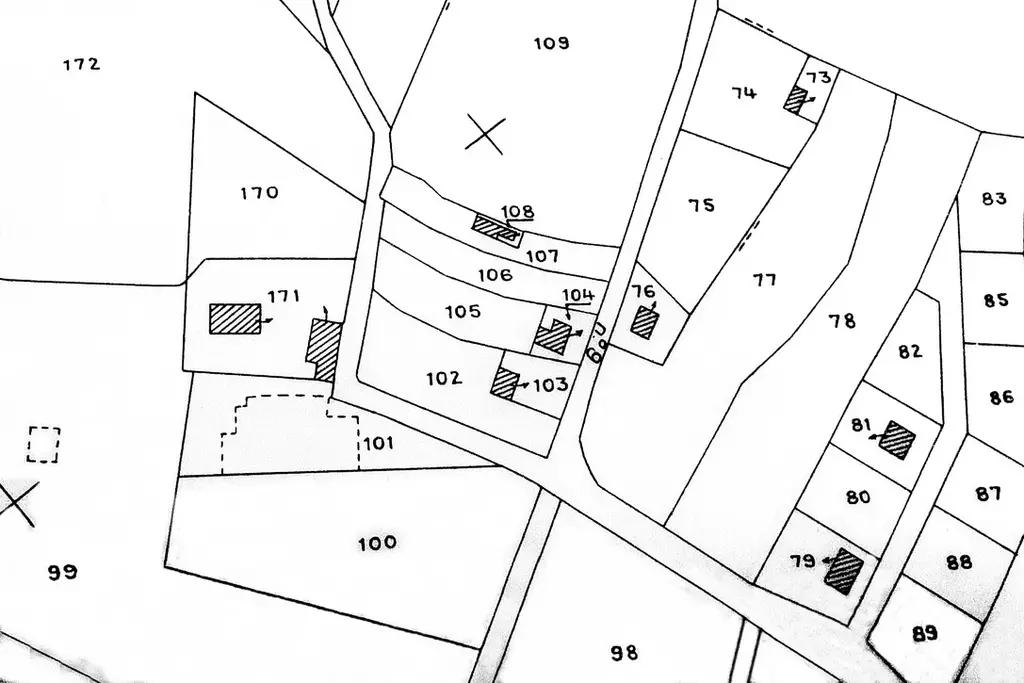

Après la guerre, l’usine fonctionne à nouveau (voir photo ancienne de l’usine ci-dessus), elle décline rapidement jusqu’à son arrêt définitif en 1953. En 1970, elle est à l’abandon et, le 14 mai, le maire décide de prendre un arrêté, l’immeuble cadastré n°101 de la section AP « anciennement utilisée comme usine de produits iodés et présumé appartenir à monsieur Bideau se trouve dans un état de vétusté avancé, menace ruine et n’offre pas les garanties de solidité nécessaire au maintien de la sécurité publique arrêtons : M. Bideau Jean-Paul… est mis en demeure de faire cesser le péril résultant de l’état actuel de son immeuble en procédant à la démolition… devra notamment faire écraser les décombres subsistants…» À la suite de cet arrêté, le propriétaire propose de céder gratuitement à la commune l’emplacement de l’usine soit 2130 m2. Le conseil municipal retient cette proposition lors de sa séance du 11 juillet 1970.

Actuellement, il ne reste qu’une petite annexe devenue la Maison du littoral. Le propriétaire en est le Conservatoire du littoral qui en confie la gestion à la commune de Trégunc et à l’association Bretagne Vivante. Cette maison est devenue un centre d’accueil, de documentation et d’exposition de la flore et de la faune des dunes et des étangs de Trévignon. Des balades naturalistes sont organisées. Cette bâtisse a brûlé en 2019, sa restauration débute en 2024 et sa réouverture au public a lieu en juillet 2025.

Réquisition de lʼusine en 1939

Dès 1939, les grandes villes et les régions frontalières sont menacées par l’ennemi. L ’ouest de la France et ses nombreux bourgs sont alors considérés comme une terre d’accueil. Lʼusine à iode de Trévignon est réquisitionnée pour loger les évacués appelés aussi réfugiés.

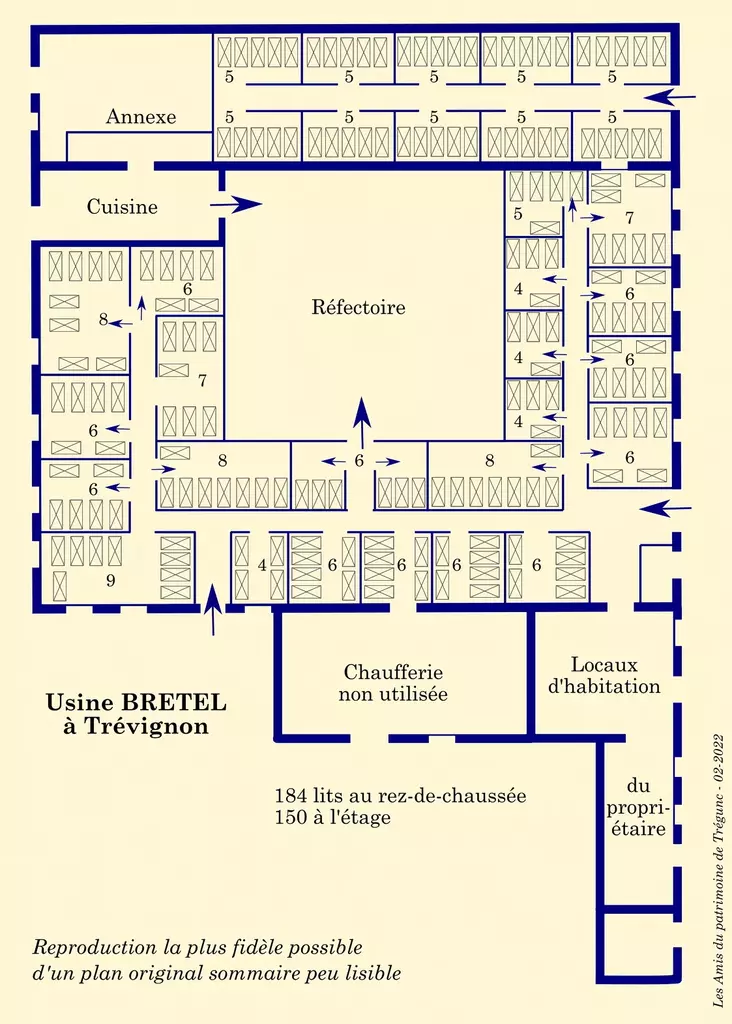

À quelques jours d’intervalle, deux croquis du rez-de-chaussée de l’usine sont établis (voir ci-dessous le dessin réalisé d’après le premier croquis). Le second prévoit 144 lits et ajoute deux espaces pour des lavabos

L ’architecte de Quimper, René Legrand, est chargé de proposer les plans d’aménagement et de suivre les travaux comme maître d’œuvre :

• le corps principal de l’usine et le magasin seront transformés pour recevoir les réfugiés,

• la chaufferie sera maintenue,

• l’appartement, indépendant de l’usine, comprenant un salon, une salle à manger et une chambre restera à la disposition du propriétaire.

Les travaux d’aménagement débutent en mars 1940. Plusieurs plans sont établis, il est envisagé un nombre important de lits, de l’ordre de 180 au rez-de-chaussée et 150 à l’étage. Il est aussi prévu un grand réfectoire, une cuisine et à l’extérieur, en complément, quinze tinettes avec planche percée.

Le 20 mai 1940, Julien Bretel informe l’architecte que les travaux sont arrêtés par manque de ciment et que la citerne n’a pas été récurée depuis dix ans. Le 30 mai, Julien Bretel informe le service des réfugiés que le maire de Trégunc ne lui a toujours pas adressé officiellement la réquisition alors que les travaux sont en cours. Il précise ses fonctions : « étant, d’une part, chargé par le nouveau propriétaire de l’usine, M. Schang, industriel à Quimper, d’assurer la surveillance et de m’occuper des perquisitions, d’autre part, étant chargé par le Comité d’accueil de Trégunc de m’occuper de l’installation de réfugiés, l’usine de Trévignon a été débarrassée de son matériel. »

Par lettre du 3 juin 1940, l’inspecteur départemental de l’Assistance publique, chef du service des évacués, demande à l’architecte René Legrand d’établir l’état des lieux et d’indiquer le matériel appartenant à l’usine et conservé.

Les Allemands arrivent à Quimper le 18 juin. Les travaux sont arrêtés et le refuge des évacués ne verra pas le jour. Le montant des travaux effectués n’est pas connu, seules quelques factures ont été trouvées dans le dossier des Archives départementales du Finistère pour un montant de 79 390 F.

Remerciements : au personnel de la salle de lecture des Archives départementales du Finistère à Quimper, à Roland Picard pour la réalisation des différents plans.

Sources

- Archives départementales du Finistère cote 128 J, article 267, fonds Jacques Lachaud

- Archives communales de Trégunc